2010年度(第100回)午前 第61問〜第120問看護師国家試験 過去問・解答

実施日:2011年2月20日(日) 【過去問・解答】看護師国家試験 TOPへ戻る

-

- 第 61 問

- 加齢に伴う呼吸機能の変化で正しいのはどれか。

- 1.残気量の低下

- 2.肺活量の低下

- 3.1秒率の増加

- 4.気道クリアランスの向上

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 62 問

- Aさん(85歳、男性)は、じん肺症(pneumoconiosis)で入院した経験があり、現在は自宅で1人で暮らしている。認知障害はなく、身の回りのことは自分でできるため、介護保険は申請していない。しかし、最近、日常の買い物で荷物を持つことが困難になった。

Aさんに勧めるサービスで最も適しているのはどれか。 - 1.短期入所

- 2.配食サービス

- 3.グループホーム

- 4.近医による訪問診療

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 63 問

- Aさん(94歳、男性)は、脳卒中(stroke)の再発作後、肺炎(pneumonia)を発症した。Aさんの家族への説明のうち、エイジズム(高齢者差別)にあたるのはどれか。

- 1.「年齢から判断すると、体力が落ちていると思います」

- 2.「年齢から判断すると、治療への反応は遅いかもしれません」

- 3.「年齢から判断すると、肺活量が落ちている可能性があります」

- 4.「年齢から判断すると、何もせず経過を見るのがいいでしょう」

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 64 問

- 薬物と特に高齢者で観察すべき内容との組合せで正しいのはどれか。

- 1.ループ利尿薬 ──── 出血傾向

- 2.ベンゾジアゼピン系睡眠薬 ──── 血中尿酸値

- 3.非ステロイド性消炎鎮痛薬 ──── 消化器症状

- 4.β遮断薬 ──── 血中カリウム濃度

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 65 問

- Aさん(78歳、女性)は心筋梗塞(mycardial infarction)の再発作で入院した。治療経過は順調であるが、日常における行動範囲が拡大しない。Aさんは「心臓に負担がかかるから休んでいたい」と言う。

Aさんへの言葉かけで適切なのはどれか。 - 1.「それでは、休みましょう」

- 2.「息が上がる程度に動きましょう」

- 3.「不整脈があっても大丈夫ですよ」

- 4.「負担がかかると思うのはどんなときですか」

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 66 問

- 成年後見制度で正しいのはどれか。

- 1.法定後見人は、都道府県知事が選任する。

- 2.任意後見人とは、家族が後見人になる場合を指す。

- 3.成年後見人は、財産管理などの法律行為を支援する。

- 4.日常生活自立支援事業の一部として位置づけられる。

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 67 問

- 乳幼児で人見知りが始まる時期はどれか。

- 1.生後2~3か月

- 2.生後6~12か月

- 3.生後18~24か月

- 4.生後36~42か月

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 68 問

- 体重10パーセンタイル値の説明で正しいのはどれか。

- 1.1か月前と比べ体重が10%増加した。

- 2.同年齢で同性の児の平均体重よりも10%軽い。

- 3.同年齢で同性の児の身長相応の体重よりも10%軽い。

- 4.同年齢で同性の児100人中、10番目に軽い体重である。

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 69 問

- 思春期の特徴で正しいのはどれか。

- 1.骨密度が最も低い時期である。

- 2.男子では、体脂肪が著しく増加する。

- 3.身長の増加率が、体重の増加率を上回る。

- 4.性的成熟は、女子の方が男子よりも早く始まる。

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 70 問

- 出産後、児に先天性心疾患(congenital heart disease)があると診断され、母親が「この子の病気は私のせいです」と話している。

母親への看護師の対応で適切なのはどれか。 - 1.児との面会を制限する。

- 2.母親の責任ではないと説明する。

- 3.母親への病状に関する説明は控える。

- 4.母乳を与えることはできないと説明する。

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 71 問

- 母子保健法が規定するのはどれか。

- 1.不妊手術

- 2.産前産後の休業

- 3.出産育児一時金

- 4.新生児訪問指導

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 72 問

- 性周期で正しいのはどれか。

- 1.卵胞はプロゲステロンの作用で発育する。

- 2.子宮内膜はエストロゲンによって増殖する。

- 3.排卵後に黄体化ホルモン〈LH〉の分泌が急激に増加する。

- 4.受精が成立しないと、卵胞は白体を経て黄体になる。

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 73 問

- 初産婦のAさんは、昨日、妊娠38週3日で2900gの児を出産した。本日は母子同室で過ごしている。Aさんは「母乳で頑張りたいけれど赤ちゃんがうまく吸ってくれない」と言う。乳頭は正常で、乳管開口は左右ともに2本である。

Aさんへの援助で最適なのはどれか。 - 1.搾乳を勧める。

- 2.母子異室にする。

- 3.抱き方を指導する。

- 4.人工栄養を勧める。

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 74 問

- 前置胎盤(placenta previa)について正しいのはどれか。

- 1.出血は主に内出血である。

- 2.妊娠高血圧症候群(pregnancy-induced hypertension)に合併する。

- 3.出血は痛みを伴わない場合が多い。

- 4.胎盤の下縁が内子宮口に達しないものをいう。

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 75 問

- 精神保健活動における二次予防はどれか。

- 1.精神科デイケアで生活技能訓練〈SST〉を行う。

- 2.精神疾患をもつ人々に、再燃を予防するための教育を行う。

- 3.地域の住民を対象に、ストレスマネジメントの講演会を行う。

- 4.会社の健康診断でうつ傾向があると判定された人に面接を行う。

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 76 問

- プロセスレコードを記載する目的で正しいのはどれか。

- 1.患者の病的な言動を特定する。

- 2.一日の看護の経過を記録に残す。

- 3.事故につながる可能性のある看護行為を分析する。

- 4.看護場面における看護師自身の感情の動きに気づく。

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 77 問

- 女性患者のAさんは統合失調症(schizophrenia)で入院した。Aさんは、「この薬を飲むと舌がピリピリする。薬で私を殺そうとしているんでしょ」と険しい表情で言い、服薬を拒否している。

Aさんへの対応で適切なのはどれか。 - 1.服薬に関する不満を聞く。

- 2.直ちに薬物療法を中止する。

- 3.Aさんの訴えの不合理な点を指摘する。

- 4.医師からの指示を受けて注射を施行する。

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 78 問

- 覚せい剤使用の影響で正しいのはどれか。

- 1.精神依存は生じない。

- 2.ウェルニッケ脳症(Wernicke’s encephalopathy)を生じる。

- 3.耐性が生じ、使用量が増加する。

- 4.使用を中止すれば、精神病症状は再燃しない。

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 79 問

- 会社員のAさんは、うつ病(depression)の診断で精神科クリニックに通院している。これまでも外来での診療中に、自責的な発言を繰り返していた。ある日、Aさんから外来看護師に自殺念慮の訴えがあった。

外来看護師からAさんへの声かけで、最も適切なのはどれか。 - 1.「自殺はしてはいけないことです」

- 2.「あまり深く考え過ぎないほうがいいですよ」

- 3.「Aさんよりもつらい状況の人もいるのですよ」

- 4.「死にたくなるくらいつらい気持ちでいるのですね」

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 80 問

- 下肢静脈血栓によって塞栓が起こる可能性があるのはどれか。

- 1.腎動脈

- 2.肺動脈

- 3.大腿動脈

- 4.椎骨動脈

- 5.中大脳動脈

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 81 問

- 感染予防のために、献血された血液のスクリーニング検査の対象となる疾患はどれか。

- 1.麻疹(measles)

- 2.結核(tuberculosis)

- 3.C型肝炎(hepatitis C)

- 4.伝染性単核球症(infectious mononucleosis)

- 5.クラミジア感染症(chlamydial infection)

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 82 問

- Ⅰ型アレルギー反応はどれか。

- 1.接触性皮膚炎(contact dermatitis)

- 2.潰瘍性大腸炎(ulcerative colitis)

- 3.過敏性肺臓炎(hypersensitivity pneumonitis)

- 4.ツベルクリン反応陽性

- 5.アナフィラキシーショック(anaphylactic shock)

- 解答を見る 解答:5

-

- 第 83 問

- 甲状腺機能亢進症(hyperthyroidism)の症状はどれか。

- 1.眉弓部の膨隆

- 2.眼瞼下垂

- 3.テタニー

- 4.動 悸

- 5.便 秘

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 84 問

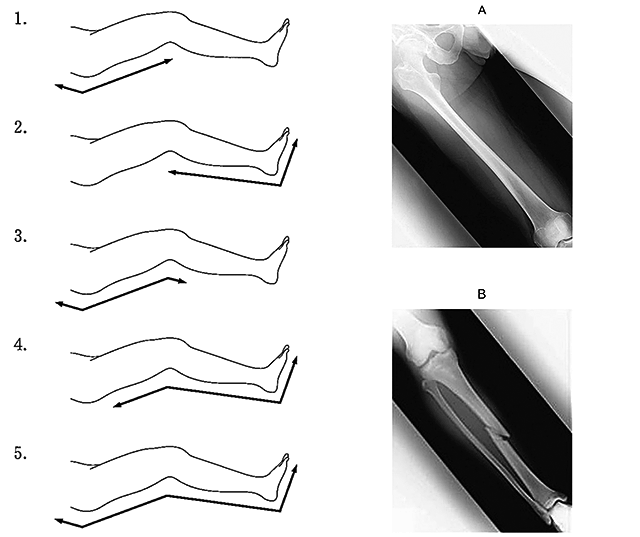

- 19歳の男性がスノーボードで転倒し、右下肢の激しい痛みを訴えている。スキー場の診療所で撮影した右下肢のエックス線写真を示す。

病院へ搬送する際の副子による固定範囲として適切なのはどれか。

- 1.1

- 2.2

- 3.3

- 4.4

- 5.5

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 85 問

- 肝細胞で合成されるのはどれか。2つ選べ。

- 1.アルブミン

- 2.ガストリン

- 3.セクレチン

- 4.γ-グロブリン

- 5.コレステロール

- 解答を見る 解答:15

-

- 第 86 問

- 平成19年施行の改正医療法で、治療または予防に関する事業として医療計画に記載することになった疾患はどれか。2つ選べ。

- 1.がん(cancer)

- 2.脳卒中(stroke)

- 3.統合失調症(schizophrenia)

- 4.ウイルス肝炎(viral hepatitis)

- 5.インフルエンザ(influenza)

- 解答を見る 解答:12

-

- 第 87 問

- 80歳の男性のAさんは軽度の認知症(dementia)で、集合住宅で1人で暮らしている。喫煙習慣がある。生活環境の安全に関する訪問看護の活動で、毎回の訪問時に確認する必要があるのはどれか。2つ選べ。

- 1.戸締り

- 2.喫煙本数

- 3.煙草(たばこ)の吸い殻処理

- 4.浴室の換気システム

- 5.預金通帳の保管場所

- 解答を見る 解答:13

-

- 第 88 問

- 抗癌薬の静脈内注射を開始した直後に注意すべき観察項目どれか。2つ選べ。

- 1.頻脈

- 2.脱毛

- 3.血圧の低下

- 4.口腔粘膜炎

- 5.白血球数の減少

- 解答を見る 解答:13

-

- 第 89 問

- 定期予防接種の対象である疾患はどれか。2つ選べ。

- 1.麻疹(measles)

- 2.水痘(varicella)

- 3.風 疹(rubella)

- 4.B型肝炎(hepatitis B)

- 5.流行性耳下腺炎(mumps)

- 解答を見る 解答:13

-

- 第 90 問

- 妊娠に伴う身体の変化で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 1.腸蠕動の亢進

- 2.膣分泌物の減少

- 3.拡張期血圧の上昇

- 4.皮膚の瘙痒感の増加

- 5.尿中への糖の排泄増加

- 解答を見る 解答:45

-

次の文を読み91〜93の問いに答えよ。

Aさん(70歳、男性)は、65歳の妻と2人で暮らしている。Aさんは67歳のときに安静時に振戦が現れ、パーキンソン病(Parkinson’s disease)と診断された。ヤール(Yahr.M.D)の重症度分類ステージⅢで、要介護3である。Aさんの症状として、仮面様顔貌、小刻み歩行および前傾姿勢がある。歩行練習を行っており、排泄は時間がかかるが自分でできている。Aさんの長男夫婦は車で1時間のところに住んでおり、週末に様子を見にきている。Aさんは訪問看護を2週間に1回利用している。-

- 第 91 問

- 転倒を予防するために、Aさんと妻に対して行う訪問看護師の指導で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 1.なるべく家の中で過ごす。

- 2.方向転換はすばやく行う。

- 3.夜間はポータブルトイレを利用する。

- 4.動きが遅いときには歩行練習を増やす。

- 5.歩行を開始する時は、妻がかけ声をかける。

- 解答を見る 解答:35

-

- 第 92 問

- Aさんは、ドパミン受容体刺激薬とレボドパ〈L-dopa〉を内服している。妻から「まったく動けない時もあれば、目を離している間に動いて、転んでいることもある」と訴えがあった。

Aさんへの対応に関する妻への訪問看護師の指導で適切なのはどれか。 - 1.「内服と症状との関連を観察しましょう」

- 2.「副作用が出ているので、お薬を止めましょう」

- 3.「お薬が効いてきたら、好きなようにさせてあげましょう」

- 4.「転倒の危険があるので、目を離さないようにしましょう」

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 93 問

- 妻は「今後もできる限り自宅で介護したいが、病状が進行してどんどん動けなくなってきて不安です。機能訓練すれば動けるようになるかしら」と話した。

妻の不安を緩和するための訪問看護師の行動で適切なのはどれか。 - 1.長男夫婦に平日の機能訓練を依頼する。

- 2.サービス担当者会議の開催を提案する。

- 3.もう少しがんばって介護するように妻を励ます。

- 4.訪問リハビリテーションの適応ではないと話す。

- 解答を見る 解答:2

-

-

次の文を読み94〜96の問いに答えよ。

Aさん(78歳、男性)は、76歳の妻と娘の3人で暮らしている。Aさんは、大腸癌(colon cancer)と診断され、手術を受けてストーマを造設した。その後、再発し、治療を行ったが効果がなく、在宅で緩和ケアを行うことになった。Aさんは腹部の癌性疼痛を訴え、オキシコドン塩酸塩徐放錠を1日2回内服している。Aさんは食べたいときに食べたいものを少量ずつ食べているが、摂取量が減少してきている。妻は腰痛があり、娘は日中、仕事に出ている。-

- 第 94 問

- Aさんは退院後、訪問看護を利用することになった。

病棟看護師による家族への退院指導の内容で最も適切なのはどれか。 - 1.食事摂取量を継続的に観察する。

- 2.ストーマを造ったので便秘の心配はない。

- 3.ストーマ用品は訪問看護ステーションから買う。

- 4.痛みが増強したときは次回の外来受診時に伝える。

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 95 問

- 退院後、Aさんは痛みが強くなってきた。外来でオキシコドン塩酸塩除放錠が増量されていた。その後、全身状態が悪化し傾眠傾向がみられるようになった。そのため、確実に疼痛がコントロールできるよう、フェンタニル貼付剤に切り替えることになった。AさんのADLは低下しており、介護している妻は腰痛の増強を訴え始めている。

訪問看護師による家族への指導で適切なのはどれか。 - 1.フェンタニル貼付剤は痛みのある部位に貼る。

- 2.フェンタニル貼付剤は痛みが出始めたら交換する。

- 3.残ったオキシコドン塩酸塩徐放錠は医療機関に返却する。

- 4.妻の腰痛の緩和のためにフェンタニル貼付剤を使用してもよい。

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 96 問

- Aさんの傾眠傾向が強まり、時々無呼吸がみられるようになった。食事や水分の摂取量は少ないが、疼痛を訴えることはない。妻は「できればこのまま自宅でみていきたい」と話している。

自宅で看取るための体制として必要なのはどれか。 - 1.見舞い客の制限

- 2.訪問診療の導入

- 3.娘の介護休暇の取得

- 4.高カロリー輸液の開始

- 5.家族による24時間の観察

- 解答を見る 解答:2

-

-

次の文を読み97〜99の問いに答えよ。

Aさん(65歳、男性)は、右下葉の肺癌(lung cancer)(T3N2M0)と診断され、抗癌化学療法(シスプラチン+エトポシド)1クール4日間を4クール行うことになった。入院時のAさんは、体温36.2度、呼吸数18/分、脈拍72/分、血圧124/74mmHgであった。経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2)は98%で、咳嗽が時々みられるが、痰の喀出はなく、胸部の聴診にて副雑音はない。Aさんの血液検査の結果は、白血球5600/μl、アルブミン3.7g/dl、CRP0.3mg/dlであった。Aさんは20歳のころから毎日20本の煙草(たばこ)を吸っていたが、60歳のときに禁煙した。-

- 第 97 問

- Aさんの入院時の状態で正しいのはどれか。

- 1.喫煙指数(ブリンクマン指数)は60である。

- 2.肺炎(pneumonia)の徴候がみられる。

- 3.低栄養の可能性がある。

- 4.リンパ節転移がある。

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 98 問

- 抗癌化学療法が開始されて2日が経過した。Aさんは悪心・嘔吐、下痢が出現し、食事はほとんど取れていない。

Aさんへの看護師の対応で適切なのはどれか。 - 1.吐き気があるのは薬が効いている証拠だと話す。

- 2.無理して食べなくてもよいと話す。

- 3.嘔吐後の口腔ケアは控える。

- 4.経管栄養を検討する。

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 99 問

- 抗癌化学療法が開始されて5日が経過した。Aさんの血液検査の結果は、白血球2100/μl(好中球50%)である。

看護師が行うAさんへの感染予防の対策で適切なのはどれか。 - 1.加熱食に変更する。

- 2.マスクの着用を促す。

- 3.面会者の入室を禁止する。

- 4.クリーンルームに入室とする。

- 解答を見る 解答:2

-

-

次の文を読み100〜102の問いに答えよ。

Aさん(28歳、女性)は、サーフィンが趣味で休日は海岸にいることが多い。Aさんは数ヶ月前から前胸部や腕に皮疹がみられ、日焼け後の疲労も強くなり、先月からサーフィンに行くことができなくなっていた。また数週間前から関節痛、微熱、倦怠感があり、2日前から39度台の発熱が続いたため受診した。血液検査等の結果、全身性エリテマトーデス〈SLE〉(systemic lupus erythematousus)を疑われ、緊急入院になった。-

- 第 100 問

- Aさんの顔面が赤くなっていることに驚き、「頬のあざのようなものは消えるのでしょうか」と医師に尋ねた。医師は「治療の効果が出てくれば消えます」と説明した。

Aさんは顔面の発赤で最も考えられるのはどれか。 - 1.ばら疹

- 2.蝶形紅斑

- 3.結節性紅斑

- 4.伝染性紅斑

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 101 問

- 入院した翌朝、Aさんの倦怠感はさらに強まり、顔面の浮腫が増強し、尿蛋白3+が認められた。Aさんが両膝と足関節の痛みや、歩行時の息切れがすると訴えたので、排尿はベッドサイドで行い、それ以外は安静にするように指示された。血液検査の結果は白血球3000/μl、血小板11万/μl、溶血性貧血(hemolytic anemia)が認められ、酸素投与が1l/分で開始された。

Aさんの診断に必要と考えられる検査はどれか。 - 1.膀胱鏡

- 2.腎生検

- 3.関節鏡

- 4.骨髄穿刺

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 102 問

- Aさんの病状が進行したため、メチルプレドニゾロンによるパルス療法が開始された。

Aさんのパスル療法による副作用への看護師の対応で適切なのはどれか。 - 1.病室の外でのマスク着用を勧める。

- 2.水分摂取は800ml/日にする。

- 3.かつらの販売業者を紹介する。

- 4.口すぼめ呼吸法を勧める。

- 解答を見る 解答:1

-

-

次の文を読み103〜105の問いに答えよ。

Aさん(50歳、女性)は右乳癌(breast cancer)と診断され、手術を受けるために入院した。Aさんは夫を3年前に腎臓癌(kidney cancer)で亡くしたが、貸しビル業を引き継いでおり、経済的な問題はない。趣味はテニスである。-

- 第 103 問

- Aさんに右乳房温存腫瘍摘出術と腋窩リンパ節郭清が行われ、腋窩部にドレーンが挿入された。Aさんは、病室に戻ったころより患側上肢のだるさを訴えている。

ドレーンを挿入したAさんへの対応で適切なのはどれか。 - 1.ドレーンは水封式吸引装置に接続する。

- 2.積極的な上肢回旋運動でドレーンから排液を促す。

- 3.ドレーン抜去時まで刺入部のガーゼ交換は行わない。

- 4.ドレーンを抜去した翌日から全身のシャワー浴は可能である。

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 104 問

- Aさんの術後の経過は良好で、外来で抗癌化学療法を受ける予定で退院した。Aさんは患側上肢のだるさ、疲れやすさが残ると外来看護師に話した。

Aさんの患側上肢の浮腫を予防する方法で適切なのはどれか。 - 1.使い捨てカイロを患側の腋窩にあてる。

- 2.患側上肢はなるべく動かさないようにする。

- 3.患側上肢のマッサージを中枢から末梢へ行う。

- 4.患側上肢の静脈では抗癌薬の静脈内注射を行わない。

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 105 問

- 抗癌化学療法が終了し、1年半が経過した。Aさんは肋骨と脳に転移が疑われ、精密検査の目的で再び入院した。Aさんは、「もうテニスはできないでしょうね。何を楽しみにすればいいのでしょう。早く夫のそばにいきたいです」と涙を流した。

Aさんが現在感じている苦痛に最もあてはまるのはどれか。 - 1.貸しビル業を続けることの苦痛

- 2.生きる目的を問うスピリチュアルな苦痛

- 3.手術や化学療法を受けたことによる身体的な苦痛

- 4.社会的な役割が果たせないことによる社会的な苦痛

- 解答を見る 解答:2

-

-

次の文を読み106〜108の問いに答えよ。

Aさん(73歳、女性)は、動悸の精密検査の目的で入院した。心電図や血液検査などで異常所見はなかったが、Aさんは全身倦怠感、食欲不振、腰痛、便秘などを訴え続け、薬物療法を行っているが症状は改善していないという。日中はぼんやりと過ごしており「心臓がドキドキして、ハッと朝早く目が覚め、死ぬんじゃないかと思い、その後眠れなくなる」と言う。-

- 第 106 問

- Aさんの状態で考えられるのはどれか。

- 1.脱抑制

- 2.慢性退行状態

- 3.認知機能の低下

- 4.自律神経失調症状

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 107 問

- Aさんは、夜、寝る前に「入院しているのに治らない。こんなはずではなかった。ここにいても仕方がない」と看護師に訴えた。

このときの看護師の対応で最も適切なのはどれか。 - 1.「薬が効くまでの我慢ですよ」

- 2.「治っているように見えますよ」

- 3.「治らないと感じるのはつらいですね」

- 4.「治っていないことを医師に相談しますか」

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 108 問

- Aさんは午前0時ころ覚醒し、ベッドサイドでため息をついている。

看護師のAさんへの対応で最も適切なのはどれか。 - 1.就寝時間を遅くするように言う。

- 2.眠れなくても横になっているよう話す。

- 3.医師に確認して睡眠導入薬の服用を促す。

- 4.ベッドを離れるよう誘い、しばらく話をする。

- 解答を見る 解答:4

-

-

次の文を読み109〜111の問いに答えよ。

Aちゃんは39週0日に体重3000gで出生した。両親との3人家族である。顔貌(がんぼう)などの特徴や心室中隔欠損があることからダウン症候群(Down’s syndrome)が強く疑われた。-

- 第 109 問

- 出生当日、医師は、両親に染色体検査の必要性と、検査の結果が出てから詳しい話をすることを説明した。両親は大きなショックを受けていたが、検査に同意した。

Aちゃんの入院中における両親への看護師の対応で最も適切なのはどれか。 - 1.早期療育の必要性を説明する。

- 2.ダウン症候群(Down’s syndorome)の親の会への入会を勧める。

- 3.ダウン症候群(Down’s syndorome)の治療について説明をする。

- 4.一緒にAちゃんの世話をすることを提案する。

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 110 問

- 出生8日目、Aちゃんの体重は2990gになった。母親は「初めての子どもで不安でしたが、少しずつ育児に慣れてきました。でも、うまく抱っこができません」と訴えた。

母親がAちゃんをうまく抱けない理由で考えられるのはどれか。 - 1.母親の愛着不足

- 2.Aちゃんの筋緊張の低下

- 3.Aちゃんの心室中隔欠損症(ventricular septal defect)

- 4.Aちゃんの体重の増加不良

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 111 問

- その後、Aちゃんはダウン症候群(Down’s syndrome)であると診断された。7か月児健康診査のためにAちゃんと母親が来院した。Aちゃんは常に口を開け、舌を出している。乳歯はまだ生えていない。首はすわっているが、お座りはできない。体重6850g、哺乳量は650~700ml/日である。

Aちゃんの離乳食の開始時期で適切なのはどれか。 - 1.これからすぐに

- 2.乳歯が生え始めてから

- 3.体重が7500gになってから

- 4.お座りができるようになってから

- 解答を見る 解答:1

-

-

次の文を読み112〜114の問いに答えよ。

9歳のAちゃんは、2か月前から口渇、多飲および多尿があった。学校の健康診断で尿糖が陽性であったため、受診した。受診時の検査で、Aちゃんは血糖398mg/dl(食後3時間経過)、HbA1C9.3%、動脈血pH7.40、尿糖4+、尿ケトン体+で、1型糖尿病(type 1 diabetes mellitus)の疑いで入院した。-

- 第 112 問

- Aちゃんのアセスメントで正しいのはどれか。2つ選べ。

- 1.高血糖

- 2.浸透圧利尿

- 3.腎機能の低下

- 4.ケトアシドーシス

- 5.グルカゴンの分泌低下

- 解答を見る 解答:12

-

- 第 113 問

- Aちゃんは1型糖尿病と診断され、インスリン注射4回法(朝・昼・夕に超速効型インスリン、就寝前に持続型インスリン)が開始された。

Aちゃんへのインスリン注射の指導で適切なのはどれか。 - 1.学校では注射をしない。

- 2.自己注射の習得を目指す。

- 3.毎回、同一部位に注射する。

- 4.注射は朝昼夕の食事の30分前に行う。

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 114 問

- Aちゃんはインスリン療法を始めてからも食後2時間の血糖値が300~400mg/dlで高いため、超速効型インスリンが増量された。また、退院後に学校で行う体育の授業を考え、80kcalの運動を15時に行うことになった。運動後、Aちゃんは悪心と手のふるえがあり、血糖値は54mg/dlであった。入院患者へ夕食が配膳(はいぜん)されるのは18時である。

Aちゃんへの看護師の対応で優先されるのはどれか。 - 1.おにぎりを食べさせる。

- 2.低血糖症状の教育を行う。

- 3.グルコースを摂取させる。

- 4.夕食まで安静にするよう伝える。

- 解答を見る 解答:3

-

-

次の文を読み115〜117の問いに答えよ。

Aさん(32歳、経産婦)は、身長160cmで、非妊時体重は52kgであった。妊娠33週2日の妊婦健康診査では、体重59kg、血圧110/76mmHg、尿蛋白(-)、尿糖(-)、浮腫+、子宮底長は28cmである。胎児心拍の最良聴取部位は左臍棘線中央にあり、「最近、動くとおなかが頻繁に張ります。便秘がひどくなっているせいかもしれません」と言う。-

- 第 115 問

- Aさんへの保健指導で適切なのはどれか。

- 1.骨盤位体操を勧める。

- 2.市販の下剤を服用することを勧める。

- 3.水分の摂取量を減らすことを勧める。

- 4.外出を控え自宅で過ごすことを勧める。

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 116 問

- 妊娠36週0日の午前10時、Aさんは、子宮収縮が強くなったため入院した。Aさんは、午後3時に体温37.3度、脈拍86/分、血圧128/80mmHgであった。Aさんに分娩監視装置を装着した結果、陣痛周期4分、胎児心拍基線は150bpm、基線細変動があり、一過性徐脈はなかった。子宮口6cm開大で「陣痛のときに、いきみたい感じがでてきました」と言う。

この時点のアセスメントで適切なのはどれか。 - 1.分娩第2期である。

- 2.胎児心拍は正常である。

- 3.母体に感染の徴候がみられる。

- 4.努責を行うための指導が必要である。

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 117 問

- 2時間後にAさんは、2650gの児を娩出した。児のアプガースコアは1分後、5分後ともに9点であり、羊水混濁はなかった。出生3時間後の児の状態は、体温36.8度、心拍数145/分、呼吸数65/分で、四肢に軽度のチアノーゼが見られる。

児の状態で考えられるのはどれか。 - 1.無呼吸発作(apnea attack)

- 2.呼吸窮迫症候群〈RDS〉(respiratory distress syndrome)

- 3.胎便吸引症候群〈MAS〉(meconium aspiration syndrome)

- 4.新生児一過性多呼吸〈TTN〉(transient tachypnea of the newborn)

- 解答を見る 解答:4

-

-

次の文を読み118〜120の問いに答えよ。

Aさん(35歳、女性)は、夫と7歳の息子、2歳の娘と4人で暮らしている。ある日、震度6強の地震が起こり、Aさんの家は半壊した。Aさんは倒れてきた家具の下敷きになるところだったが、何とか免れ、家族は全員かすり傷程度の怪我(けが)で済んだ。被災後、家族は避難所である小学校で生活をしている。-

- 第 118 問

- 被災して1週間が過ぎた。避難所に派遣された看護師にAさんは、「地震の当日は不安が強く、突然怖くなりドキドキしました。考えがまとまらず、夢を見ているような感覚でした。翌日からはだいぶ落ち着き、日々楽になっている感じがします」と話した。

Aさんの状態で最も考えられるのはどれか。 - 1.心気症(hypochondria)

- 2.身体化障害(somatization disorder)

- 3.強迫性障害(obsessive-compulsive disorder)

- 4.心的外傷後ストレス反応(post-traumatic stress response)

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 119 問

- Aさんから、「また地震の日のような状態になってしまうことが不安です。大丈夫でしょうか」と看護師に相談があった。

Aさんへの看護師の対応で適切なのはどれか。 - 1.「すぐに受診をした方が良いと思います」

- 2.「つらい体験は早く忘れるようにしましょう」

- 3.「誰にでもよいので積極的に自分の体験を話してください」

- 4.「気分転換にご主人と一緒に家の片付けなどしてはいかがでしょう」

- 5.「強いストレスを体験したときには誰もがなり得る正常な反応です」

- 解答を見る 解答:5

-

- 第 120 問

- Aさんから、「7歳の息子がおねしょをするようになりました。落ち着きがなくなり、まとわりついてきます。2歳の娘の世話で精一杯なのに、息子に対してどう接したらよいでしょうか」と看護師に相談があった。

Aさんへの看護師の対応で適切なのはどれか。2つ選べ。 - 1.「兄である自覚をもたせるようにしましょう」

- 2.「スキンシップを多くとるようにしましょう」

- 3.「息子さんの状態は気にしない方がよいですよ」

- 4.「なるべく一人で行動させるなど、自立を促すようにしましょう」

- 5.「『怖かったね、でももう大丈夫』など、安心させる言葉をかけて下さい」

- 解答を見る 解答:25

-

2010年度の看護師国家試験は、合格率91.8%、合格者数は49,688人でした。新卒の方に注目してみますと、48,509人の受験者数に対して46,785人の合格者数で合格率は96.4%でした。看護師国家試験は、出題基準の改定とともに内容は変わりますが、基本は過去問です。過去問・解答を普段からチェックする癖をつけておくと、過去問・解答の挑戦に改めて時間をとらなくても基礎力を高めることが出来るのでお勧めです。