2010年度(第100回)午後 第1問〜第60問看護師国家試験 過去問・解答

実施日:2011年2月20日(日) 【過去問・解答】看護師国家試験 TOPへ戻る

第 1 問 〜 第 15 問

-

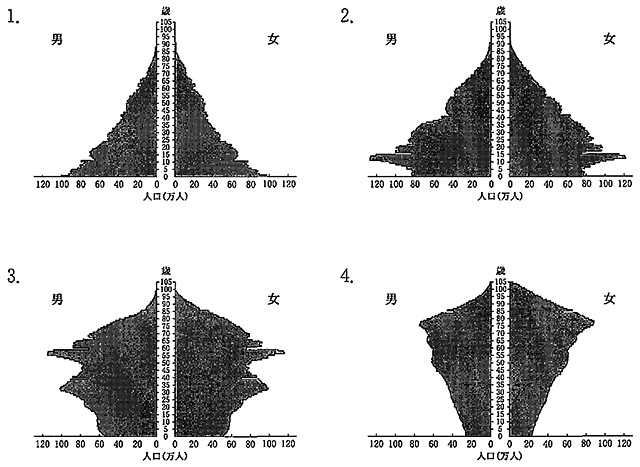

- 第 1 問

- 日本における平成20 年の人口ピラミッドはどれか。

- 1.1

- 2.2

- 3.3

- 4.4

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 2 問

- 運動習慣が身体機能に与える影響で正しいのはどれか。

- 1.体脂肪率の増加

- 2.最大換気量の減少

- 3.基礎代謝量の増加

- 4.1回心拍出量の減少

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 3 問

- 牛海綿状脳症〈BSE〉(bovine spongiform encephalopathy)に対する食品安全対策の目的はどれか。

- 1.A型肝炎(heppatitis A)の予防

- 2.鳥インフルエンザ(avian influenza)の予防

- 3.サルモネラによる食中毒(food poisoning)の予防

- 4.クロイツフェルト・ヤコブ病(Creutzfeldt-Jakob disease)の予防

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 4 問

- 介護保険制度における居宅サービス費の原則的な利用者負担の割合はどれか。

- 1.なし

- 2.1 割

- 3.3 割

- 4.5 割

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 5 問

- 保健師助産師看護師法で規定されている看護師の義務はどれか。

- 1.応招義務

- 2.守秘義務

- 3.処方箋交付の義務

- 4.セカンドオピニオン提供の義務

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 6 問

- マズロー A.H.(Maslow A.H.)の基本的欲求階層論で最も高次の欲求はどれか。

- 1.安全の欲求

- 2.生理的欲求

- 3.所属愛の欲求

- 4.自己実現の欲求

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 7 問

- 生後6か月児で発達の遅れを疑うのはどれか。

- 1.親指と人さし指を使って、物をつまむことができない。

- 2.意味のある言葉を話すことができない。

- 3.つかまり立ちができない。

- 4.首がすわらない。

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 8 問

- 日本における平成20 年の家族の世帯構造で最も多いのはどれか。

- 1.夫婦と未婚の子のみの世帯

- 2.三世代世帯

- 3.単独世帯

- 4.母子世帯

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 9 問

- 市町村保健センターの業務はどれか。

- 1.専門的で広域的な健康課題への対応

- 2.地域住民に密着した健康相談

- 3.看護師免許申請の受理

- 4.病気の治療

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 10 問

- 全身に動脈血を送り出すのはどれか。

- 1.右心房

- 2.右心室

- 3.左心房

- 4.左心室

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 11 問

- 外分泌器官はどれか。

- 1.副腎

- 2.胸腺

- 3.涙腺

- 4.甲状腺

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 12 問

- 受精卵の正常な着床部位はどれか。

- 1.卵巣

- 2.卵管

- 3.子宮体部

- 4.子宮頸部

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 13 問

- 黄疸を最も確認しやすいのはどれか。

- 1.爪床

- 2.毛髪

- 3.耳たぶ

- 4.眼球結膜

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 14 問

- 頻回の嘔吐で起こりやすいのはどれか。

- 1.脱水

- 2.貧血

- 3.アシドーシス

- 4.低カリウム血症

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 15 問

- がん対策基本法の基本的施策はどれか。

- 1.がん予防の推進

- 2.がん治療の無償化

- 3.特定地域への医療設備の集中

- 4.医療者の意向を優先した治療方法の決定

- 解答を見る 解答:1

第 16 問 〜 第 30 問

-

- 第 16 問

- 心的外傷後ストレス障害〈PTSD〉(post-tranumatic stress disorder)で正しいのはどれか。

- 1.数日間で症状は消失する。

- 2.特定の性格を持った人に起こる。

- 3.日常のささいな出来事が原因となる。

- 4.原因になった出来事の記憶が繰り返しよみがえる。

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 17 問

- ニトログリセリンの副作用はどれか。

- 1.多尿

- 2.易感染

- 3.血圧の低下

- 4.消化管からの出血

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 18 問

- 無尿時に、原則として投与が禁忌なのはどれか。

- 1.マグネシウム

- 2.ナトリウム

- 3.クロール

- 4.カリウム

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 19 問

- 主観的情報はどれか。

- 1.腹部が痛いという患者の訴え

- 2.体重60.5kg という栄養士の記録

- 3.血圧126/72mmHg という自動血圧計の測定値

- 4.ドレーン刺入部の発赤という看護師の観察結果

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 20 問

- 成人患者に浣腸を行うときに、患者の体位で適切なのはどれか。

- 1.坐位

- 2.仰臥位

- 3.右側臥位

- 4.左側臥位

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 21 問

- 車椅子による移送で適切なのはどれか。

- 1.エレベーターを利用するときは、エレベーターの中で方向転換する。

- 2.移乗する前にフットレスト(足のせ台)を上げる。

- 3.急な下り坂では前向きに車椅子を進める。

- 4.段差は勢いをつけて乗り越える。

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 22 問

- インシデントレポートの目的はどれか。

- 1.再発の防止

- 2.責任の追及

- 3.処分の決定

- 4.個人の反省

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 23 問

- 成人患者に経鼻的に経管栄養法を行う際のカテーテルの挿入で正しいのはどれか。

- 1.挿入時は、体位を仰臥位にする。

- 2.カテーテルの先端が咽頭部を通過するまでは、頸部を前屈位にする。

- 3.カテーテルの先端が咽頭部を通過した後は、頸部を後屈位にする。

- 4.挿入後は、カテーテルから胃内容物を吸引して挿入部位を確認する。

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 24 問

- 輸液ポンプを50ml/時に設定し、500mlの輸液を午前10時から開始した。

終了予定時刻はどれか。 - 1.午後2時

- 2.午後4時

- 3.午後6時

- 4.午後8時

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 25 問

- ショックを起こした患者に最も適切な体位はどれか。

- 1.腹臥位

- 2.頭部挙上

- 3.下肢挙上

- 4.左側臥位

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 26 問

- 免疫担当細胞とその機能の組み合わせで正しいのはどれか。

- 1.好中球 ──── 抗原の提示

- 2.肥満細胞 ──── 補体の活性化

- 3.形質細胞 ──── 抗体の産生

- 4.ヘルパーT細胞 ──── 貧食

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 27 問

- 気管支の構造で正しいのはどれか。

- 1.左葉には3本の葉気管支がある。

- 2.右気管支は左気管支よりも長い。

- 3.右気管支は左気管支よりも直径が大きい。

- 4.右気管支は左気管支よりも分岐角度が大きい。

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 28 問

- 食事由来のトリグリセリドを運搬するのはどれか。

- 1.HDL

- 2.LDL

- 3.VLDL

- 4.カイロミクロン

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 29 問

- 日本のノロウイルスによる食中毒(food poisoning)で正しいのはどれか。

- 1.12~3月に最も多い。

- 2.潜伏期間は3~6時間である。

- 3.感染した鶏肉の摂取によることが最も多い。

- 4.病原性大腸菌によるものよりも患者数は少ない。

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 30 問

- 脳ヘルニアの症状はどれか。

- 1.頻脈

- 2.縮瞳

- 3.頸静脈の怒張

- 4.チェーンストークス呼吸

- 解答を見る 解答:4

第 31 問 〜 第 45 問

-

- 第 31 問

- 拡張期雑音が聴取されるのはどれか。

- 1.僧帽弁狭窄

- 2.大動脈弁狭窄

- 3.肺動脈弁狭窄

- 4.心室中隔欠損

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 32 問

- 関節リウマチ(rheumatoid arthritis)で正しいのはどれか。

- 1.腎障害を合併することが多い。

- 2.関節のこわばりは、夕方に強い。

- 3.遠位指節(DIP)が障害されやすい。

- 4.悪性関節リウマチ(mailignant rheumatoid arthritis)は血管炎(vascuits)を伴う。

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 33 問

- ビタミンB1の欠乏で生じるのはどれか。

- 1.夜盲症(night blindness)

- 2.壊血病(scurvy)

- 3.くる病(rickets)

- 4.脚気(beriberi)

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 34 問

- 上腕骨顆上骨折の早期合併症(supracondylar fracture of humerus)で注意が必要なのはどれか。

- 1.偽関節(nonunion)

- 2.習慣性脱臼(habitual dislocation)

- 3.腕神経叢麻痺(brachial plexus palsy)

- 4.フォルクマン拘縮(Volkmann contracture)

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 35 問

- ある組織では、リーダーの支援の下でグループ討議を経て方針を決定している。リーダーは、具体的な作業手順の決定を部下に委任している。

このリーダーシップ型はどれか。 - 1.権力型

- 2.民主型

- 3.放任型

- 4.専制型

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 36 問

- 日本における平成19年の自殺者の原因・動機(警察庁の自殺に関する概要調査による)で最も多いのはどれか。

- 1.家庭問題

- 2.健康問題

- 3.勤務問題

- 4.経済・生活問題

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 37 問

- 特定機能病院で正しいのはどれか。

- 1.地域の医療従事者の資質向上のための研修を行う能力を有する。

- 2.高度の医療技術の開発および評価を行う能力を有する。

- 3.300人以上の患者を入院させるための施設を有する。

- 4.都道府県知事の承認を得て設立される。

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 38 問

- コミュニケーションにおけるラポールはどれか。

- 1.問題の本質の把握

- 2.言語を用いない表現

- 3.信頼し合う人間関係

- 4.侵されたくない個人の空間

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 39 問

- クリニカルパスのバリアンスはどれか。

- 1.医師による治療計画の変更

- 2.予測できなかった現象

- 3.患者からの苦情

- 4.ケア計画の不備

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 40 問

- HBs抗原陽性の患者の血液が床頭台に付着していた。

消毒に適しているのはどれか。 - 1.ポビドンヨード

- 2.消毒用エタノール

- 3.次亜塩素酸ナトリウム

- 4.クロルヘキシジングルコン酸塩〈グルコン酸クロルヘキシジン〉

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 41 問

- 低栄養状態はどれか。

- 1.BMI23.0、アルブミン3.8g/dl

- 2.BMI21.5、アルブミン3.6g/dl

- 3.BMI18.0、アルブミン2.8g/dl

- 4.BMI16.5、アルブミン3.5g/dl

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 42 問

- Aさんに鎖骨下静脈から中心静脈カテーテルを挿入した。その直後、Aさんに呼吸困難が出現した。

最も優先される検査はどれか。 - 1.胸部CT

- 2.心電図(ECG)

- 3.気管支鏡検査

- 4.胸部エックス線撮影

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 43 問

- 150kgf/c㎡500l酸素ボンベの内圧計が90kgf/c㎡を示している。この酸素ボンベを用いて2l/分で酸素吸入を行うことになった。

使用可能な時間はどれか。 - 1.30分

- 2.45分

- 3.100分

- 4.150分

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 44 問

- 皮膚全層に潰瘍ができ皮下脂肪組織に達する深さの褥瘡は、米国褥瘡諮問委員会(NPUAP)の分類法はどれか。

- 1.ステージⅠ

- 2.ステージⅡ

- 3.ステージⅢ

- 4.ステージⅣ

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 45 問

- 点滴静脈内注射360mlを3時間で行う。

一般用輸液セット(20滴/ml)を使用した場合の滴下数はどれか。 - 1.18滴/分

- 2.36滴/分

- 3.40滴/分

- 4.60滴/分

- 解答を見る 解答:3

第 46 問 〜 第 60 問

-

- 第 46 問

- 午前9時に経静脈性腎盂造影を受ける予定の患者が、検査直前に以下のように話した。

検査を延期すべきなのはどれか。 - 1.今朝8時に朝食を食べた。

- 2.2日前に造影CTを受けた。

- 3.最終月経開始から10日目である。

- 4.昨夜、腹痛のため鎮痛剤を服用した。

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 47 問

- 大規模災害時のトリアージで、緊急度が最も高いと判断されるのはどれか。

- 1.下腿に創傷があるが補助があれば歩行できる。

- 2.自発呼吸はあるが橈骨動脈は触知できない。

- 3.気道確保しても自発呼吸がない。

- 4.開眼・閉眼の指示に応じる。

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 48 問

- Aさん(66歳、男性)は、脳出血(cerebral hemorrhage)で入院している。病状が安定し、自宅への退院の準備をすることになった。Aさんは、リハビリテーションと介護が必要な状態であるが、妻から「夫のために自宅を改修するので、すぐには自宅で介護できない」と相談があった。Aさんは妻と2人で暮らしている。

退院直後のAさんの生活の場として適切なのはどれか。 - 1.ケアハウス

- 2.グループホーム

- 3.介護老人福祉施設

- 4.介護老人保健施設

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 49 問

- Aさん(86歳、男性)は自宅で療養しており、84歳の妻が介護している。Aさんは寝たきりで、尿失禁のためオムツを使用している。Aさんの排尿量が多く、何度も布団を汚して困ると妻から相談があった。

Aさんの妻の介護負担を考慮した訪問看護師の対応で適切なのはどれか。 - 1.水分の摂取量を減らすように話す。

- 2.膀胱留置カテーテルの使用を提案する。

- 3.ポータブルトイレに定期的に座るよう勧める。

- 4.オムツに尿取りパッドを追加するように指導する。

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 50 問

- 在宅酸素療法をしている1人暮らしの高齢者に対して、訪問看護師が行う支援はどれか。

- 1.なるべく安静に過ごすように指導する。

- 2.酸素供給機器の取り扱いは訪問看護師が行う。

- 3.家屋の構造に応じて延長チューブを使うよう指導する。

- 4.電磁調理器使用時は鼻カニューラを外すよう指導する。

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 51 問

- 成人への個別の健康教育で適切なのはどれか。

- 1.健康管理の達成目標はできるだけ高く設定する。

- 2.対象者が実施可能な方法を選択できるように支援する。

- 3.対象者の間違った健康管理の方法はすぐに中止させる。

- 4.対象者の関心よりも成人一般にリスクが高い問題をテーマとする。

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 52 問

- 出血性ショック(hemorrhagic shock)になる危険性が最も高いのはどれか。

- 1.頸椎骨折(cervical fracture)

- 2.肋骨骨折(rib fracture)

- 3.腰椎圧迫骨折(lumbar compression fracture)

- 4.骨盤骨折(pelvic fracture)

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 53 問

- 肺癌(lung cancer)の患者に放射線治療が行われた。遅発性の反応として予測されるのはどれか。

- 1.皮膚炎(dermatitis)

- 2.肺臓炎(pneumonitis)

- 3.放射線宿酔(radioactive sickness)

- 4.頭髪の脱毛

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 54 問

- Aさん(48歳、女性)は、子宮頸癌(cancer of the uterine cervix)の手術を受けた。その後、リンパ節再発と腰椎への転移が発見され、放射線治療を受けた。現在は、外来で抗癌化学治療法を受けている。癌性疼痛に対しては、硫酸モルヒネ徐放錠を内服している。

Aさんへの外来看護師の対応で適切なのはどれか。 - 1.「吐き気がしても我慢してください」

- 2.「毎日、1時間のウォーキングをしましょう」

- 3.「家族に症状を訴えても心配をかけるだけです」

- 4.「便秘で痛みが強くなるようなら、緩下剤で調節してください」

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 55 問

- 慢性閉塞性肺疾患(chronic obstructive pulmonary disease)の患者にワクチン接種を勧めるのはどれか。

- 1.B型肝炎(hepatitis B)

- 2.日本脳炎(Japanese encephalitis)

- 3.流行性耳下腺炎(mumps)

- 4.インフルエンザ(influenza)

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 56 問

- 上行結腸癌(ascending colon cancer)の術後に考えられる合併症はどれか。

- 1.便失禁

- 2.腸閉塞

- 3.排尿障害

- 4.勃起不全

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 57 問

- 甲状腺機能亢進症(hyperthyroidism)の患者への指導内容で適切なのはどれか。

- 1.四肢の冷えへの対処方法

- 2.食欲亢進に対する食事制限

- 3.症状悪化の徴候である眼球陥凹の観察

- 4.抗甲状腺薬内服中の感染徴候の早期発見

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 58 問

- 熱射病(heat stroke)で正しいのはどれか。

- 1.緊急性は低い。

- 2.冷汗がみられる。

- 3.意識障害が起こる。

- 4.室内では発症しない。

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 59 問

- 造血幹細胞移植後に、急性移植片対宿主病GVHD(acture graft-versus-host disease)を疑うのはどれか。

- 1.耳鳴

- 2.鼻閉感

- 3.ばち状指

- 4.頻繁な水様便

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 60 問

- 髄液検査のための腰椎穿刺を受ける患者への対応で適切なのはどれか。

- 1.穿刺時の患者の体位は背筋を伸ばした側臥位にする。

- 2.穿刺時は患者に上肢のしびれがないかを尋ねる。

- 3.検査後は患者の頭痛や吐き気に注意する。

- 4.検査後30分が過ぎたら自由に動いてよいと話す。

- 解答を見る 解答:3

2010年度の看護師国家試験は、合格率91.8%、合格者数は49,688人でした。新卒の方に注目してみますと、48,509人の受験者数に対して46,785人の合格者数で合格率は96.4%でした。看護師国家試験は、出題基準の改定とともに内容は変わりますが、基本は過去問です。過去問・解答を普段からチェックする癖をつけておくと、過去問・解答の挑戦に改めて時間をとらなくても基礎力を高めることが出来るのでお勧めです。