2014年度(第104回)午後 第1問〜第60問看護師国家試験 過去問・解答

実施日:2015年2月22日(日) 【過去問・解答】看護師国家試験 TOPへ戻る

第 1 問 〜 第 15 問

-

- 第 1 問

- 日本の平成 24 年(2012 年)における合計特殊出生率はどれか。

- 1.0.91

- 2.1.41

- 3.1.91

- 4.2.41

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 2 問

- 警察庁の「平成 24 年(2012 年)中における自殺の状況」の自殺者の原因・動機のうち最も多いのはどれか。

- 1.学校問題

- 2.家庭問題

- 3.勤務問題

- 4.健康問題

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 3 問

- 食中毒 (food poisoning) の原因となるのはどれか。

- 1.セラチア

- 2.カンジダ

- 3.サルモネラ

- 4.クラミジア

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 4 問

- 要介護状態の区分の審査判定業務を行うのはどれか。

- 1.介護認定審査会

- 2.介護保険審査会

- 3.社会福祉協議会

- 4.社会保障審議会

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 5 問

- 社会的欲求はどれか。

- 1.安全の欲求

- 2.帰属の欲求

- 3.睡眠の欲求

- 4.排泄の欲求

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 6 問

- 乳幼児で人見知りが始まる時期はどれか。

- 1.生後 1〜2 か月

- 2.生後 6〜8 か月

- 3.生後 18〜24 か月

- 4.生後 36〜42 か月

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 7 問

- 人口年齢区分における 15 歳から 64 歳までの年齢区分はどれか。

- 1.従属人口

- 2.年少人口

- 3.老年人口

- 4.生産年齢人口

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 8 問

- 平成 24 年(2012 年)の国民生活基礎調査で、世帯総数における核家族世帯の割合に最も近いのはどれか。

- 1.30 %

- 2.45 %

- 3.60 %

- 4.75 %

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 9 問

- 介護保険法に基づき訪問看護を行うことができる職種はどれか。

- 1.医師

- 2.薬剤師

- 3.理学療法士

- 4.介護福祉士

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 10 問

- 嚥下困難のある患者への嚥下訓練において連携する職種で最も適切なのはどれか。

- 1.歯科技工士

- 2.言語聴覚士

- 3.義肢装具士

- 4.臨床工学技士

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 11 問

- 体温を調節しているのはどれか。

- 1.橋

- 2.小脳

- 3.中脳

- 4.視床下部

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 12 問

- 意識障害がある患者への救命救急処置で最も優先されるのはどれか。

- 1.保温

- 2.輸液

- 3.酸素吸入

- 4.気道確保

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 13 問

- 低体温が起こるのはどれか。

- 1.尿崩症 (diabetes insipidus)

- 2.褐色細胞腫 (pheochromocytoma)

- 3.甲状腺機能低下症 (hypothyroidism)

- 4.Cushing〈クッシング〉症候群 (Cushing syndrome)

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 14 問

- チアノーゼが出現するのはどれか。

- 1.血清鉄の増加

- 2.血中酸素分圧の上昇

- 3.血中二酸化炭素分圧の上昇

- 4.血中還元ヘモグロビン量の増加

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 15 問

- 貧血の定義で正しいのはどれか。

- 1.血圧が下がること

- 2.脈拍を自覚すること

- 3.立ち上がると失神すること

- 4.血色素量が減っていること

- 解答を見る 解答:4

第 16 問 〜 第 30 問

-

- 第 16 問

- 抗癌薬の副作用(有害事象)である骨髄抑制を示しているのはどれか。

- 1.嘔吐

- 2.下痢

- 3.神経障害

- 4.白血球減少

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 17 問

- 貼付剤として用いられる薬剤はどれか。

- 1.フェンタニル

- 2.リン酸コデイン

- 3.モルヒネ塩酸塩

- 4.オキシコドン塩酸塩

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 18 問

- 患者とのコミュニケーションで適切なのはどれか。

- 1.専門用語を用いて説明する。

- 2.視線を合わせずに会話をする。

- 3.沈黙が生じたら会話を終える。

- 4.患者の非言語的な表現を活用する。

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 19 問

- 成人の安静時における所見で異常なのはどれか。

- 1.体温 36.2 ℃

- 2.呼吸数 12/分

- 3.脈拍 116/分

- 4.血圧 128/84 mmHg

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 20 問

- 成人男性の間欠的導尿においてカテーテルを挿入する長さで適切なのはどれか。

- 1.6〜8 cm

- 2.12〜14 cm

- 3.18〜20 cm

- 4.24〜26 cm

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 21 問

- 最も高い照度を必要とするのはどれか。

- 1.病室

- 2.手術野

- 3.外来の廊下

- 4.ナースステーション

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 22 問

- 成人の鼻孔から噴門までの長さで適切なのはどれか。

- 1.5〜15 cm

- 2.25〜35 cm

- 3.45〜55 cm

- 4.65〜75 cm

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 23 問

- 輸液ポンプに設定する項目はどれか。

- 1.流 量

- 2.開始時刻

- 3.薬剤の濃度

- 4.薬剤の処方内容

- 解答を見る 解答:1

-

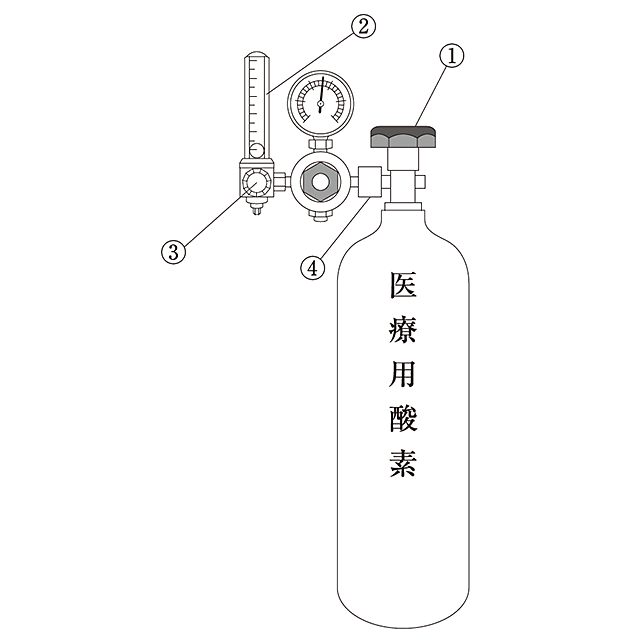

- 第 24 問

- 医療用酸素ボンベと酸素流量計とを図に示す。酸素の流量を調節するのはどれか。

- 1.①

- 2.②

- 3.③

- 4.④

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 25 問

- 直流除細動器の使用目的はどれか。

- 1.呼吸の促進

- 2.血圧の降下

- 3.不整脈 (arrhythmia) の治療

- 4.意識レベルの評価

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 26 問

- 内臓痛が生じるのはどれか。

- 1.臓器の切開

- 2.管腔臓器の受動的な過伸展

- 3.細胞内カリウムイオン濃度の上昇

- 4.細胞外ナトリウムイオン濃度の上昇

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 27 問

- 蛋白質で正しいのはどれか。

- 1.アミノ酸で構成される。

- 2.唾液により分解される。

- 3.摂取するとそのままの形で体内に吸収される。

- 4.生体を構成する成分で最も多くの重量を占める。

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 28 問

- 膀胱で正しいのはどれか。

- 1.漿膜で覆われている。

- 2.直腸の後方に存在する。

- 3.粘膜は移行上皮である。

- 4.筋層は 2 層構造である。

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 29 問

- ホルモンとその産生部位の組合せで正しいのはどれか。

- 1.エリスロポエチン ──── 膵臓

- 2.アドレナリン ──── 副腎皮質

- 3.成長ホルモン ──── 視床下部

- 4.レニン ──── 腎臓

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 30 問

- 糖尿病神経障害 (diabetic neuropathy) で正しいのはどれか。

- 1.運動神経は温存される。

- 2.感覚障害は中枢側から起こる。

- 3.三大合併症の中では晩期に発症する。

- 4.自律神経障害は無自覚性低血糖に関与する。

- 解答を見る 解答:4

第 31 問 〜 第 45 問

-

- 第 31 問

- ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉感染症 (human immunodeficiency virus infection) で正しいのはどれか。

- 1.経皮感染する。

- 2.無症候期がある。

- 3.DNA ウイルスによる。

- 4.血液中の B 細胞に感染する。

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 32 問

- 気胸 (pneumothorax) について正しいのはどれか。

- 1.外傷は原因の 1 つである。

- 2.自然気胸 (spontaneous pneumothorax) は若い女性に多い。

- 3.原因となるブラは肺底部に多い。

- 4.治療として人工呼吸器による陽圧換気が行われる。

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 33 問

- 心電図で T 波の上昇の原因となるのはどれか。

- 1.高カリウム血症

- 2.低カリウム血症

- 3.高カルシウム血症

- 4.低カルシウム血症

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 34 問

- 前立腺癌 (prostate cancer) の治療薬はどれか。

- 1.インターフェロン

- 2.a 交感神経遮断薬

- 3.抗アンドロゲン薬

- 4.抗エストロゲン薬

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 35 問

- 日本国憲法第 25 条で定められているのはどれか。

- 1.国民の平等性

- 2.国民の生存権

- 3.国民の教育を受ける権利

- 4.国及び公共団体の賠償責任

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 36 問

- 社会福祉協議会の活動で正しいのはどれか。

- 1.ボランティア活動を推進する。

- 2.就労の支援活動を推進する。

- 3.男女共同参画を推進する。

- 4.がん対策を推進する。

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 37 問

- 疾病の発生要因と疫学要因の組合せで正しいのはどれか。

- 1.食事 ──── 宿主要因

- 2.職業 ──── 宿主要因

- 3.細胞免疫 ──── 環境要因

- 4.媒介動物 ──── 環境要因

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 38 問

- 職場における疾病予防の対策のうち三次予防はどれか。

- 1.健康教育の実施

- 2.人間ドックの受診勧奨

- 3.じん肺健康診断の実施

- 4.職場復帰後の適正配置

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 39 問

- 看護師の業務で正しいのはどれか。

- 1.グリセリン浣腸液の処方

- 2.褥婦への療養上の世話

- 3.酸素吸入の流量の決定

- 4.血液検査の実施の決定

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 40 問

- サーカディアンリズムを整えるための援助で適切なのはどれか。

- 1.毎朝同じ時刻に起床するよう促す。

- 2.日中はカーテンを閉めておくよう促す。

- 3.昼寝の時間を 2〜3 時間程度とるよう促す。

- 4.就寝前に温かいコーヒーを摂取するよう促す。

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 41 問

- 仰臥位の患者の良肢位について正しいのはどれか。

- 1.肩関節外転 90 度

- 2.肘関節屈曲 0 度

- 3.膝関節屈曲 90 度

- 4.足関節底屈 0 度

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 42 問

- 抗癌薬の点滴静脈内注射中の患者が刺入部の腫脹と軽い痛みを訴え、看護師が確認した。直ちに行うのはどれか。

- 1.刺入部を温める。

- 2.注入を中止する。

- 3.注入速度を遅くする。

- 4.点滴チューブ内の血液の逆流を確認する。

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 43 問

- 死後の処置について最も適切なのはどれか。

- 1.体内に挿入したチューブ類の除去は家族同席で行う。

- 2.枕の高さを低くし開口を防ぐ。

- 3.死亡後 2 時間以内に行う。

- 4.口腔内は吸引しない。

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 44 問

- グリセリン浣腸の効果で正しいのはどれか。

- 1.腸管の蠕動を促進する。

- 2.腸管内の炎症を和らげる。

- 3.腸壁の水分吸収を促進する。

- 4.腸管内のガスの吸収を促進する。

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 45 問

- 皮膚の構造と機能について正しいのはどれか。

- 1.皮膚表面は弱酸性である。

- 2.粘膜は細菌が繁殖しにくい。

- 3.皮脂の分泌量は老年期に増加する。

- 4.アポクリン汗腺は全身に分布している。

- 解答を見る 解答:1

第 46 問 〜 第 60 問

-

- 第 46 問

- 与薬方法で正しいのはどれか。

- 1.筋肉内注射は大殿筋に行う。

- 2.点眼薬は下眼瞼結膜の中央に滴下する。

- 3.バッカル錠は、かんでから飲み込むよう促す。

- 4.口腔内に溜まった吸入薬は飲み込むよう促す。

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 47 問

- 全血の検体を 25 ℃の室内に放置すると低下するのはどれか。

- 1.血糖

- 2.乳酸

- 3.遊離脂肪酸

- 4.アンモニア

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 48 問

- 看護師の人員配置基準について定めた法律はどれか。

- 1.医療法

- 2.労働基準法

- 3.保健師助産師看護師法

- 4.看護師等の人材確保の促進に関する法律

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 49 問

- 放射線治療による放射線宿酔 (radiation sickness) について正しいのはどれか。

- 1.晩期合併症である。

- 2.食欲不振が出現する。

- 3.皮膚の発赤が特徴的である。

- 4.症状は 1 か月程度持続する。

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 50 問

- 呼吸困難を訴えて来院した患者の動脈血液ガス分析は、pH 7.32、動脈血炭酸ガス分圧〈PaCO2〉72 Torr、動脈血酸素分圧〈PaO2〉50 Torr、HCO3- 26.0 mEq/L であった。このときのアセスメントで適切なのはどれか。

- 1.肺胞低換気

- 2.過換気症候群 (hyperventilation syndrome)

- 3.代謝性アシドーシス

- 4.呼吸性アルカローシス

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 51 問

- A さん(50 歳、男性)は、上腹部痛が突然出現したため、冷や汗をかき腹部を押さえながら家族と来院した。A さんは十二指腸潰瘍 (duodenal ulcer) の既往がある。このときに観察する徴候として最も適切なのはどれか。

- 1.Romberg〈ロンベルグ〉徴候

- 2.Blumberg〈ブルンベルグ〉徴候

- 3.Courvoisier〈クールボアジェ〉徴候

- 4.Trendelenburg〈トレンデレンブルグ〉徴候

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 52 問

- A さん(48 歳、女性)は、卵巣癌 (ovarian cancer) の腹膜播種性転移で亜イレウス状態になった。栄養療法のために、右鎖骨下静脈から中心静脈カテーテルの挿入が行われたが、鎖骨下動脈を穿刺したため中止された。処置直後の胸部エックス線撮影で異常はなかったが、 4 時間後、A さんは胸痛と軽い呼吸困難を訴えた。最も考えられるのはどれか。

- 1.血胸 (hemothorax)

- 2.肺炎 (pneumonia)

- 3.肺転移

- 4.胸膜炎 (pleuritis)

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 53 問

- A さん(42 歳、男性、会社員)は、 1 人で暮らしている。毎日、たばこを 20 本吸い、缶ビールを 3 本飲んでいた。A さんは週末にラグビーをした後、帰りに焼肉を食べるのを楽しみにしている。高尿酸血症 (hyperuricemia) で治療を受けることになり、尿酸排泄促進薬が処方された。缶ビールを 1 本に減らしたが、尿酸値が高い状態が続いている。身長 172 cm、体重 67 kg。その他の血液検査データに異常はない。A さんへの生活指導で最も適切なのはどれか。

- 1.禁煙

- 2.体重の減量

- 3.過度な運動の回避

- 4.蛋白質摂取の禁止

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 54 問

- Raynaud〈レイノー〉現象のある患者への指導で正しいのはどれか。

- 1.頻繁に含嗽をする。

- 2.日傘で紫外線を防止する。

- 3.洗顔のときは温水を使用する。

- 4.筋力を維持するトレーニングを行う。

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 55 問

- 脳血管造影を行う患者の看護について最も適切なのはどれか。

- 1.前日に側頭部の剃毛を行う。

- 2.検査 30 分前まで食事摂取が可能である。

- 3.検査中は患者に話しかけない。

- 4.穿刺部の末梢側の動脈の拍動を確認する。

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 56 問

- A さん(59 歳、男性)は、経尿道的前立腺切除術後 1 日で、強い尿意を訴えているが腹部超音波検査で膀胱に尿は貯留していない。A さんは、体温 36.9 ℃、脈拍88/分、血圧 128/86 mmHg であった。尿は淡血性で混濁はなく蓄尿バッグ内に 3時間で 350 mL 貯留している。この状態で考えられるのはどれか。

- 1.尿道狭窄

- 2.尿路感染症 (urinary tract infection)

- 3.膀胱刺激症状

- 4.膀胱タンポナーデ

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 57 問

- 日本の平成 24 年(2012 年)の養護者による高齢者虐待の種類で最も多いのはどれか。

- 1.身体的虐待

- 2.心理的虐待

- 3.介護等放棄

- 4.性的虐待

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 58 問

- 高齢者の総合機能評価〈CGA〉について正しいのはどれか。

- 1.介護者の介護負担は含まない。

- 2.多職種チームで結果を共有する。

- 3.疾患の改善を目指すことが目的である。

- 4.主な対象者は重度の要介護高齢者である。

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 59 問

- A さん(70 歳、女性)は、夫の B さんと死別し、軽費老人ホームに入居している。A さんは「今、再婚をしたいと思う好きな人ができたのに、70 歳で再婚なんて恥ずかしいよと息子に叱られました。とても悲しいです」と話した。A さんへの対応で最も適切なのはどれか。

- 1.「息子さんの気持ちは理解できます」

- 2.「他の職員の考えを聞いてみましょう」

- 3.「好きな人ができることは素敵なことですね」

- 4.「亡くなった B さんのことは忘れてしまったのですか」

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 60 問

- 軽度の嚥下障害がある患者への誤嚥性肺炎 (aspiration pneumonia) の予防法で正しいのはどれか。

- 1.流動食にする。

- 2.軽く下顎を挙上して飲み込んでもらう。

- 3.食後は 10 分程度の座位を保持する。

- 4.口腔内を吸引しながらブラッシングする。

- 解答を見る 解答:4

2014年度の看護師国家試験は、合格率90.0%、合格者数は54,871人でした。必修問題の合格基準は40点以上/50点、一般問題・状況設定問題の合格基準は159点以上/248点でした。看護師国家試験は、出題基準の改定とともに内容は変わりますが、基本は過去問です。過去問・解答を普段からチェックする癖をつけておくと、過去問・解答の挑戦に改めて時間をとらなくても基礎力を高めることが出来るのでお勧めです。