2020年度(第110回)午前 第1問〜第60問看護師国家試験 過去問・解答

実施日:2021年2月14日(日) 【過去問・解答】看護師国家試験 TOPへ戻る

第 1 問 〜 第 15 問

-

- 第 1 問

- 平成30年(2018年)の日本の総人口に最も近いのはどれか。

- 1.1億人

- 2.1億600万人

- 3.1億2,600万人

- 4.1億4,600万人

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 2 問

- 平成29年(2017年)の患者調査における外来受療率(人口10万対)で最も多い傷病はどれか。

- 1.新生物〈腫瘍〉

- 2.呼吸器系の疾患

- 3.消化器系の疾患

- 4.内分泌、栄養及び代謝疾患

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 3 問

- 大気汚染物質はどれか。

- 1.フロン

- 2.カドミウム

- 3.メチル水銀

- 4.微小粒子状物質(PM2.5)

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 4 問

- 要介護認定の申請先はどれか。

- 1.市町村

- 2.診療所

- 3.都道府県

- 4.介護保険審査会

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 5 問

- 看護師免許の付与における欠格事由として保健師助産師看護師法に規定されているのはどれか。

- 1.20歳未満の者

- 2.海外に居住している者

- 3.罰金以上の刑に処せられた者

- 4.伝染性の疾病にかかっている者

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 6 問

- 出生時からみられ、生後4か月ころに消失する反射はどれか。

- 1.手掌把握反射

- 2.足底把握反射

- 3.パラシュート反射

- 4.Babinski〈バビンスキー〉反射

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 7 問

- 平成30年(2018年)の学校保健統計調査における学童期の異常被患率で最も高いのはどれか。

- 1.高血圧

- 2.摂食障害

- 3.心電図異常

- 4.むし歯(う歯)

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 8 問

ハヴィガースト, R. J. が提唱する老年期の発達課題はどれか。- 1.子どもを育てる。

- 2.退職と収入の減少に適応する。

- 3.社会的責任をともなう行動を望んでなしとげる。

- 4.男性あるいは女性としての社会的役割を獲得する。

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 9 問

- 平成30年(2018年)の国民生活基礎調査で65歳以上の者のいる世帯の割合に最も近いのはどれか。

- 1.10%

- 2.30%

- 3.50%

- 4.70%

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 10 問

- 地域保健法に基づき設置されているのはどれか。

- 1.診療所

- 2.保健所

- 3.地域包括支援センター

- 4.訪問看護ステーション

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 11 問

- 後頭葉にあるのはどれか。

- 1.嗅覚野

- 2.視覚野

- 3.聴覚野

- 4.体性感覚野

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 12 問

- 胃から分泌される消化管ホルモンはどれか。

- 1.ガストリン

- 2.セクレチン

- 3.胃抑制ペプチド

- 4.コレシストキニン

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 13 問

キューブラー・ロス, E. による死にゆく人の心理過程で第5 段階はどれか。- 1.怒り

- 2.否認

- 3.死の受容

- 4.取り引き

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 14 問

肝性脳症 の直接的原因はどれか。- 1.尿酸

- 2.アンモニア

- 3.グルコース

- 4.ビリルビン

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 15 問

- 喀血の特徴はどれか。

- 1.酸性である。

- 2.泡沫状である。

- 3.食物残渣を含む。

- 4.コーヒー残渣様である。

- 解答を見る 解答:2

第 16 問 〜 第 30 問

-

- 第 16 問

- 緩和ケアの説明で適切なのはどれか。

- 1.入院が原則である。

- 2.家族もケアの対象である。

- 3.創の治癒を目的としている。

- 4.患者の意識が混濁した時点から開始する。

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 17 問

- カルシウム拮抗薬の血中濃度を上げる食品はどれか。

- 1.牛乳

- 2.納豆

- 3.ブロッコリー

- 4.グレープフルーツ

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 18 問

- 患者の主観的情報はどれか。

- 1.苦悶様の顔貌

- 2.息苦しさの訴え

- 3.飲水量

- 4.脈拍数

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 19 問

- 健康な成人における1日の平均尿量はどれか。

- 1.100mL

- 2.500mL

- 3.1,500mL

- 4.2,500mL

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 20 問

- 足浴に使用する湯の温度で最も適切なのはどれか。

- 1.26~28℃

- 2.32~34℃

- 3.38~40℃

- 4.44~46℃

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 21 問

- 感染予防のための手指衛生で正しいのはどれか。

- 1.石けんは十分に泡立てる。

- 2.洗面器に溜めた水で洗う。

- 3.水分を拭きとるタオルを共用にする。

- 4.塗布したアルコール消毒液は紙で拭き取る。

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 22 問

- 経鼻胃管の先端が胃内に留置されていることを確認する方法で正しいのはどれか。

- 1.腹部を打診する。

- 2.肺音の聴取を行う。

- 3.胃管に水を注入する。

- 4.胃管からの吸引物が胃内容物であることを確認する。

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 23 問

- 輸液ポンプを使用する目的はどれか。

- 1.感染の防止

- 2.薬液の温度管理

- 3.薬物の効果判定

- 4.薬液の注入速度の調整

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 24 問

- 1回の鼻腔内吸引時間の目安で適切なのはどれか。

- 1.10~15秒

- 2.20~25秒

- 3.30~35秒

- 4.40~45秒

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 25 問

- 成人の心肺蘇生時の胸骨圧迫の深さの目安はどれか。

- 1.2cm

- 2.5cm

- 3.8cm

- 4.11cm

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 26 問

- 複数の筋腹が腱で直列につながっている筋はどれか。

- 1.咬筋

- 2.上腕二頭筋

- 3.腹直筋

- 4.大腿四頭筋

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 27 問

ウイルス性肝炎 の起炎ウイルスでDNAウイルスはどれか。- 1.A型肝炎ウイルス

- 2.B型肝炎ウイルス

- 3.C型肝炎ウイルス

- 4.E型肝炎ウイルス

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 28 問

- 成人の

敗血症 について正しいのはどれか。 - 1.徐脈となる

- 2.高血圧となる。

- 3.血管透過性が低下する。

- 4.全身炎症性反応を認める。

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 29 問

- 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するにあたり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならないことを定めているのはどれか。

- 1.医療法

- 2.健康保険法

- 3.地域保健法

- 4.個人情報の保護に関する法律

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 30 問

- 食中毒予防の原則である「中心温度75℃以上1分以上の加熱」が有効なのはどれか。

- 1.フグ毒

- 2.毒キノコ

- 3.黄色ブドウ球菌

- 4.サルモネラ属菌

- 解答を見る 解答:4

第 31 問 〜 第 45 問

-

- 第 31 問

- ソーシャルサポートのうち、情緒的サポートはどれか。

- 1.傾聴する。

- 2.情報提供する。

- 3.外出に付き添う。

- 4.経済的支援をする。

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 32 問

- 看護過程における情報収集で適切なのはどれか。

- 1.既往歴は情報に含めない。

- 2.看護計画立案後も情報収集を継続する。

- 3.看護問題を特定してから情報収集を開始する。

- 4.不安の内容はclosed question〈閉じた質問〉で情報収集する。

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 33 問

- 漸進的筋弛緩法の目的はどれか。

- 1.気道の確保

- 2.緊張の緩和

- 3.麻痺の改善

- 4.全身麻酔の導入

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 34 問

尿失禁 の種類と対応の組合せで正しいのはどれか。- 1.

溢流性尿失禁 ── 排尿間隔の記録 - 2.

機能性尿失禁 ── 骨盤底筋訓練 - 3.

切迫性尿失禁 ── 下腹部への軽い刺激 - 4.

反射性尿失禁 ── 間欠的自己導尿

- 1.

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 35 問

- 成人の睡眠中に分泌が増加するホルモンはどれか。

- 1.アドレナリン

- 2.オキシトシン

- 3.成長ホルモン

- 4.甲状腺ホルモン

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 36 問

- 患者の状態と寝衣の特徴との組合せで適切なのはどれか。

- 1.発熱がある患者 ── 防水性のもの

- 2.開腹術直後の患者 ── 上着とズボンに分かれたもの

- 3.意識障害のある患者 ── 前開きのもの

- 4.下肢に浮腫のある患者 ── 足首にゴムが入っているもの

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 37 問

- 成人の前腕に静脈留置針を穿刺するときの刺入角度で適切なのはどれか。

- 1.10~20度

- 2.30~40度

- 3.50~60度

- 4.70~80度

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 38 問

- 生体検査はどれか。

- 1.喀痰検査

- 2.脳波検査

- 3.便潜血検査

- 4.血液培養検査

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 39 問

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉において、 重症急性呼吸器症候群〈SARS〉 の分類はどれか。- 1.一類感染症

- 2.二類感染症

- 3.三類感染症

- 4.四類感染症

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 40 問

- Aさん(63歳、男性)は、

右肺癌 で化学療法を受けていたが、右腕を動かしたときに上腕から肩にかけて痛みが生じるようになった。検査を行ったところ骨転移が認められ、疼痛の原因と判断された。WHO3段階除痛ラダーに基づいてがん疼痛のコントロールを開始することになった。

この時点でAさんに使用する鎮痛薬で適切なのはどれか。 - 1.非オピオイド鎮痛薬

- 2.弱オピオイド鎮痛薬

- 3.強オピオイド鎮痛薬

- 4.鎮痛補助薬

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 41 問

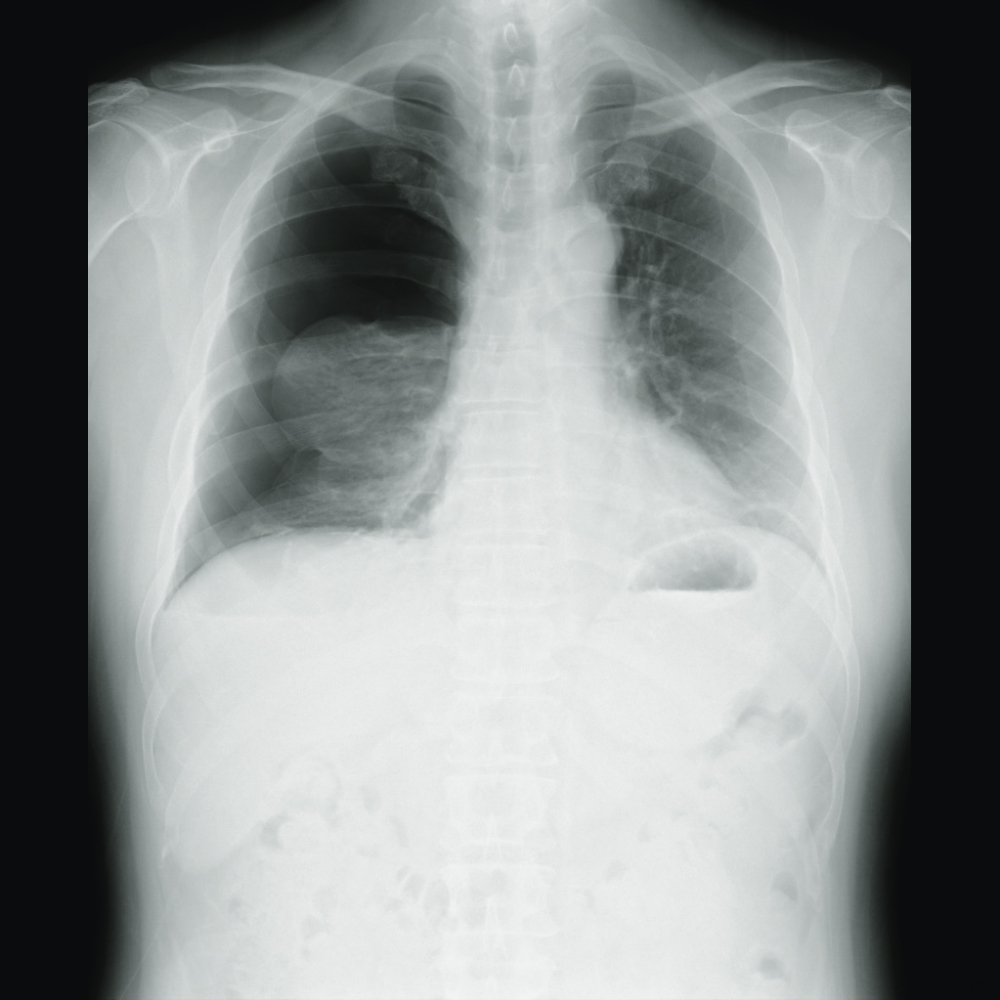

- Aさん(24歳、男性)は、突然出現した胸痛と呼吸困難があり、外来を受診した。意識は清明。身長180cm、体重51kg、胸郭は扁平である。20歳から40本/日の喫煙をしている。バイタルサインは、体温36.2℃、呼吸数20/分(浅い)、脈拍84/分、血圧122/64mmHg である。

胸部エックス線写真を示す。

Aさんの所見から考えられるのはどれか。

- 1.抗菌薬の投与が必要である。

- 2.胸腔ドレナージは禁忌である。

- 3.右肺野の呼吸音は減弱している。

- 4.胸腔内は腫瘍で占められている。

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 42 問

- Aさん(50歳、男性)は

肝硬変 と診断され、腹水貯留と黄疸がみられる。

Aさんに指導する食事内容で適切なのはどれか。 - 1.塩分の少ない食事

- 2.脂肪分の多い食事

- 3.蛋白質の多い食事

- 4.食物繊維の少ない食事

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 43 問

Cushing〈クッシング〉症候群 の成人女性患者にみられるのはどれか。- 1.貧血

- 2.月経異常

- 3.体重減少

- 4.肝機能低下

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 44 問

- Aさん(64歳、男性)は

肺炎 のため抗菌薬の投与目的で入院となった。治療開始後3日に全身の皮膚、眼瞼結膜および口腔粘膜に紅斑と水疱が出現した。バイタルサインは、体温38.5℃、呼吸数24/分、脈拍80/分、血圧124/80mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉96%(room air)であった。

Aさんに出現している症状から考えられる病態はどれか。 - 1.

後天性表皮水疱症 - 2.

Sjögren〈シェーグレン〉症候群 - 3.

全身性エリテマトーデス - 4.

Stevens-Johnson〈スティーブンス・ジョンソン〉症候群

- 1.

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 45 問

- 膝関節鏡検査の説明として適切なのはどれか。

- 1.「外来の処置室で行います」

- 2.「関節内に空気を入れます」

- 3.「検査後1日は入浴できません」

- 4.「検査後に下肢の麻痺が起こることはありません」

- 解答を見る 解答:3

第 46 問 〜 第 60 問

-

- 第 46 問

- 高齢者の自立度を手段的日常生活動作〈IADL〉尺度を用いて評価した。

この尺度にある項目はどれか。 - 1.コミュニケーション

- 2.自分の服薬管理

- 3.トイレ動作

- 4.階段昇降

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 47 問

- 加齢の影響を受けにくく、高齢になっても維持されやすい認知機能はどれか。

- 1.感覚記憶

- 2.短期記憶

- 3.結晶性知能

- 4.流動性知能

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 48 問

- Aさん(80歳、男性)は、1人暮らし。

高血圧症 で内服治療をしているが健康状態や認知機能に問題はなく、日常生活動作〈ADL〉は自立している。毎朝30分の散歩と買い物を日課とし、週1回は老人クラブでゲートボールをしている。Aさんは受診の際に看護師に「最近、昼食後に居眠りをしてしまう。今は大丈夫だが、このままだと夜眠れなくなるのではないか」と話した。

Aさんへの対応で最も適切なのはどれか。 - 1.昼食後にも散歩を促す。

- 2.主治医に相談するよう勧める。

- 3.老人クラブの参加回数を増やすよう勧める。

- 4.30分程度の昼寝は夜の睡眠に影響はないと伝える。

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 49 問

- 加齢に伴う血管壁の硬化による血圧への影響はどれか。

- 1.収縮期血圧は上昇し、拡張期血圧は低下する。

- 2.収縮期血圧は低下し、拡張期血圧は上昇する。

- 3.収縮期血圧も拡張期血圧も上昇する。

- 4.収縮期血圧も拡張期血圧も低下する。

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 50 問

- 加齢によって高齢者に便秘が起こりやすくなる原因で適切なのはどれか。

- 1.経口摂取量の低下

- 2.味覚の閾値の低下

- 3.腸管での水分吸収の低下

- 4.直腸内圧感受性の閾値の低下

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 51 問

- 高齢者がMRI検査を受ける前に、看護師が確認する内容で適切なのはどれか。

- 1.「夜はよく眠れますか」

- 2.「義歯を装着していますか」

- 3.「呼吸が苦しいことはありますか」

- 4.「水を飲むときにむせることはありますか」

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 52 問

- 養育医療が定められている法律はどれか。

- 1.児童福祉法

- 2.母子保健法

- 3.発達障害者支援法

- 4.児童虐待の防止等に関する法律

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 53 問

- 乳幼児身体発育調査による、身体発育曲線のパーセンタイル値で正しいのはどれか。

- 1.3パーセンタイル未満の児は、要精密検査となる。

- 2.50パーセンタイルは同年齢同性の児の平均値を示す。

- 3.10パーセンタイルは同年齢同性の児の平均より10 %小さいことを示す。

- 4.75パーセンタイル以上90パーセンタイル未満の児は、要経過観察となる。

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 54 問

- Aちゃん(11歳、女児)は、5日前から両側の眼瞼浮腫と急な体重増加があり、尿量が少ないため来院した。高度の蛋白尿もみられたため入院し、

ネフローゼ症候群 と診断されステロイド治療の方針となった。

現時点でのAちゃんへの看護で適切なのはどれか。 - 1.水分摂取を促す。

- 2.病院内を散歩して良いと伝える。

- 3.糖分の摂取制限があることを伝える。

- 4.一時的に満月様顔貌になることを説明する。

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 55 問

- 子どもの遊びで正しいのはどれか。

- 1.身体機能の発達を促す。

- 2.1歳でごっこ遊びが多くみられる。

- 3.感覚遊びは8歳ころからみられるようになる。

- 4.テレビの長時間視聴は乳児の言語発達を促す。

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 56 問

- 日本の人口動態統計における妊産婦死亡について正しいのはどれか。

- 1.出生10万対で示す。

- 2.出産後1年までの女性の死亡をいう。

- 3.平成28年(2016年)の妊産婦死亡率は、10.1である。

- 4.間接産科的死亡に比べて、直接産科的死亡による死因が多い。

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 57 問

- 更年期女性のホルモン補充療法によってリスクが低くなるのはどれか。

- 1.

乳癌 - 2.

骨粗鬆症 - 3.

子宮体癌 - 4.

静脈血栓症

- 1.

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 58 問

- 妊娠の初期と後期のどちらの時期にも起こるマイナートラブルはどれか。

- 1.下肢静脈瘤

- 2.搔痒感

- 3.つわり

- 4.頻尿

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 59 問

- 早期新生児の生理的黄疸で正しいのはどれか。

- 1.生後24時間以内に出現し始める。

- 2.皮膚の黄染は、腹部から始まる。

- 3.生後4、5日でピークとなる。

- 4.便が灰白色になる。

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 60 問

- 都道府県知事の任命を受けて、精神保健福祉センターで精神障害者や家族の相談を行うのはどれか。

- 1.ゲートキーパー

- 2.ピアサポーター

- 3.精神保健福祉相談員

- 4.退院後生活環境相談員

- 解答を見る 解答:3

2020年度の看護師国家試験は、合格率90.4%、合格者数は59,769人でした。必修問題の合格基準は40点以上/50点、一般問題・状況設定問題の合格基準は159点以上/250点でした。看護師国家試験は、出題基準の改定とともに内容は変わりますが、基本は過去問です。過去問・解答を普段からチェックする癖をつけておくと、過去問・解答の挑戦に改めて時間をとらなくても基礎力を高めることが出来るのでお勧めです。