2020年度(第110回)午後 第1問〜第60問看護師国家試験 過去問・解答

実施日:2021年2月14日(日) 【過去問・解答】看護師国家試験 TOPへ戻る

第 1 問 〜 第 15 問

-

- 第 1 問

- 平成30年(2018年)の日本の出生数に最も近いのはどれか。

- 1.60万人

- 2.90万人

- 3.120万人

- 4.150万人

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 2 問

- 平成29年(2017年)の国民健康・栄養調査において、男性で運動習慣のある割合が最も多いのはどれか。

- 1.20~29歳

- 2.40~49歳

- 3.60~69歳

- 4.70歳以上

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 3 問

- 平成28年(2016年)の人口1人当たりの国民医療費で最も近いのはどれか。

- 1.13万円

- 2.23万円

- 3.33万円

- 4.43万円

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 4 問

- 患者の権利について適切なのはどれか。

- 1.患者は入院中に無断で外泊できる。

- 2.患者は治療後に治療費の金額を決定できる。

- 3.患者はセカンドオピニオンを受けることができる。

- 4.患者は自分と同じ疾患の患者の連絡先を入手できる。

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 5 問

- 看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定されている都道府県ナースセンターの業務はどれか。

- 1.訪問看護業務

- 2.看護師免許証の交付

- 3.訪問入浴サービスの提供

- 4.看護師等への無料の職業紹介

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 6 問

- 妊娠初期の感染で児に難聴が生じる可能性が高いのはどれか。

- 1.

水痘 - 2.

風疹 - 3.

麻疹 - 4.

流行性耳下腺炎

- 1.

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 7 問

- 乳歯がすべて生えそろう年齢はどれか。

- 1.0~1歳

- 2.2~3歳

- 3.4~5歳

- 4.6~7歳

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 8 問

- 男子の第二次性徴による変化はどれか。

- 1.精通

- 2.骨盤の拡大

- 3.皮下脂肪の増加

- 4.第1大臼歯の萌出

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 9 問

- 医療法に基づき高度医療の提供とそれに関する研修を実施する医療施設はどれか。

- 1.診療所

- 2.特定機能病院

- 3.地域医療支援病院

- 4.臨床研究中核病院

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 10 問

- チーム医療で適切なのはどれか。

- 1.他施設との間で行うことはできない。

- 2.チームメンバー間で目標を共有する。

- 3.チームリーダーは看護師に固定する。

- 4.経験年数が同等の者でチームを構成する。

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 11 問

- 健常な成人で心臓壁が最も厚いのはどれか。

- 1.右心室

- 2.右心房

- 3.左心室

- 4.左心房

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 12 問

- 後腹膜器官はどれか。

- 1.胃

- 2.肝臓

- 3.空腸

- 4.腎臓

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 13 問

- 体温低下を引き起こすのはどれか。

- 1.カテコラミンの分泌亢進

- 2.甲状腺ホルモンの分泌低下

- 3.副甲状腺ホルモン〈PTH〉の分泌低下

- 4.副腎皮質刺激ホルモン〈ACTH〉の分泌亢進

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 14 問

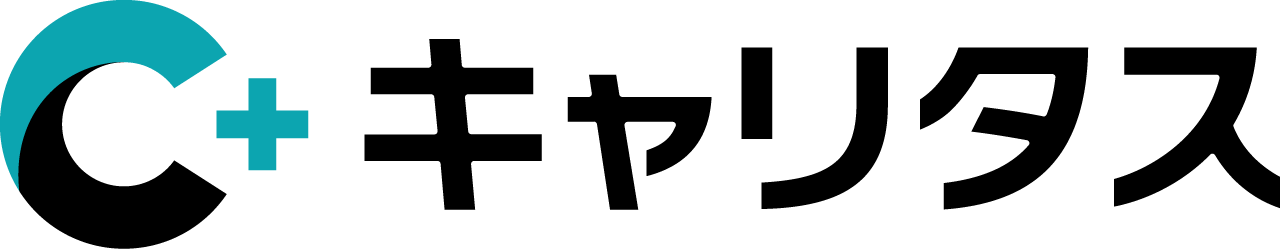

- 四肢のうち麻痺している部位を斜線で図に示す。

片麻痺はどれか。

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 15 問

痛風 の患者の血液検査データで高値を示すのはどれか。- 1.尿酸

- 2.尿素窒素

- 3.アルブミン

- 4.トリグリセリド

- 解答を見る 解答:1

第 16 問 〜 第 30 問

-

- 第 16 問

- ループ利尿薬について正しいのはどれか。

- 1.作用発現が速い。

- 2.眠前の服用が望ましい。

- 3.抗不整脈薬として用いられる。

- 4.副作用〈有害事象〉に

高カリウム血症 がある。

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 17 問

- 経口投与後の薬物が初回通過効果を受ける場所はどれか。

- 1.胃

- 2.肝臓

- 3.小腸

- 4.腎臓

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 18 問

- 自力での摂取が困難な成人患者の食事介助で適切なのはどれか。

- 1.水分の少ない食べ物を準備する。

- 2.時間をかけずに次々と食物を口に入れる。

- 3.患者に食事内容が見える位置に食器を配置する。

- 4.患者の下顎が上がるよう高い位置からスプーンを操作する。

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 19 問

- フィジカルアセスメントにおいて触診で有無を判断するのはどれか。

- 1.腱反射

- 2.瞳孔反射

- 3.腸蠕動運動

- 4.リンパ節の腫脹

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 20 問

- 患者の洗髪の介助方法で適切なのはどれか。

- 1.30℃の湯をかける。

- 2.脱脂綿で耳栓をする。

- 3.指の腹を使って洗う。

- 4.強い振動を加えて洗う。

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 21 問

- 空気感染を予防するための医療者の個人防護具で適切なのはどれか。

- 1.手袋

- 2.N95マスク

- 3.シューズカバー

- 4.フェイスシールド

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 22 問

- 薬物の有害な作用を予測するために収集する情報はどれか。

- 1.居住地

- 2.家族構成

- 3.運動障害の有無

- 4.アレルギーの既往

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 23 問

- 成人の持続点滴静脈内注射のために選択される部位で最も適切なのはどれか。

- 1.足背

- 2.鼠径

- 3.前腕内側

- 4.肘関節付近

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 24 問

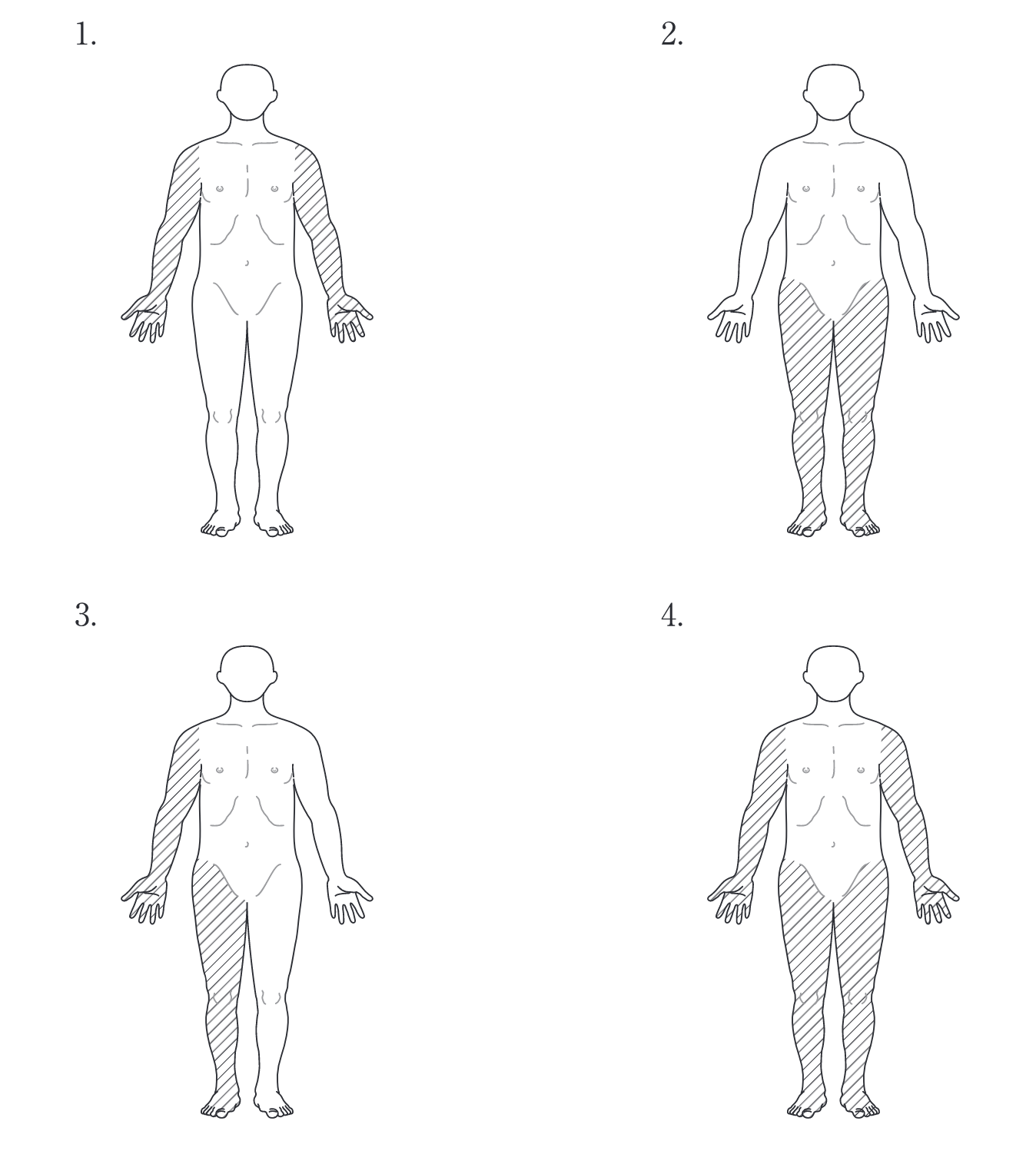

- 自動体外式除細動器〈AED〉の電極パッドの貼付位置を図に示す。

適切なのはどれか。

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 25 問

巨赤芽球性貧血 の原因はどれか。- 1.ビタミンA欠乏

- 2.ビタミンB12欠乏

- 3.ビタミンC欠乏

- 4.ビタミンE欠乏

- 4.ビタミンK 欠乏

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 26 問

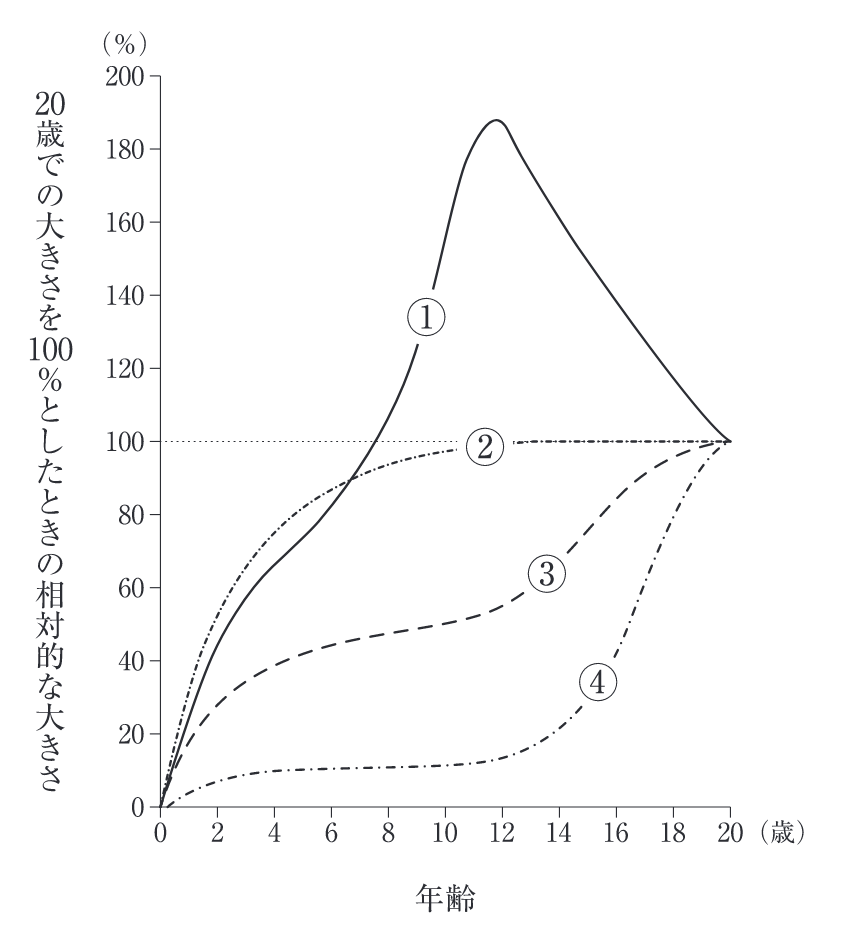

- 生後から20歳になるまでの器官の発育発達を示した曲線(Scammon〈スカモン〉の発育発達曲線)を図 に示す。

- 胸腺の成長を示すのはどれか。

- 1.①

- 2.②

- 3.③

- 4.④

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 27 問

腸閉塞 について正しいのはどれか。- 1.仰臥位の腹部エックス線写真で鏡面像を認める。

- 2.経口による水分摂取は少量にする。

- 3.イレウス管を小腸に留置する。

- 4.抗菌薬の投与は禁忌である。

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 28 問

膀胱癌 について正しいのはどれか。- 1.女性に多い。

- 2.尿路上皮癌より腺癌が多い。

- 3.経尿道的生検によって治療法を決定する。

- 4.表在性の癌に対して膀胱全摘除術が行われる。

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 29 問

- 日本の人口静態統計のもとになる調査はどれか。

- 1.患者調査

- 2.国勢調査

- 3.国民生活基礎調査

- 4.国民健康・栄養調査

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 30 問

- 感染症と感染経路の組合せで正しいのはどれか。

- 1.

結核 ── 接触感染 - 2.

麻疹 ── 空気感染 - 3.

マラリア ── 飛沫感染 - 4.

インフルエンザ ── 経口感染

- 1.

- 解答を見る 解答:2

第 31 問 〜 第 45 問

-

- 第 31 問

- 診療記録で正しいのはどれか。

- 1.看護記録が含まれる。

- 2.開示は保健所長が行う。

- 3.1年間の保存義務がある。

- 4.閲覧は患者本人に限られる。

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 32 問

- 雇用保険法について正しいのはどれか。

- 1.育児休業給付がある。

- 2.雇用保険は任意加入である。

- 3.雇用保険の保険者は市町村である。

- 4.雇用保険料は全額を労働者が負担する。

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 33 問

- 小学校の児童が石けんと流水を用いた手指衛生の手技を習得するために最も適切な学習方法はどれか。

- 1.動画を視聴する。

- 2.友人と話し合う。

- 3.手洗い場で体験する。

- 4.養護教諭の話を聞く。

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 34 問

- 呼吸音の変化と原因の組合せで正しいのはどれか。

- 1.呼気延長 ── 胸水

- 2.呼吸音の減弱 ──

過換気症候群 - 3.呼吸音の増強 ──

無気肺 - 4.肺野での気管支呼吸音の聴取 ──

肺炎

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 35 問

- ヒューマンエラーを起こす人間の特性で認知的特性はどれか。

- 1.同僚への依存

- 2.睡眠不足による疲労

- 3.同じ作業の連続による注意力低下

- 4.パワーハラスメントによる心理的圧迫

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 36 問

- エアマットレスの使用目的で適切なのはどれか。

- 1.体圧分散

- 2.体温管理

- 3.関節拘縮の予防

- 4.末梢循環の促進

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 37 問

- 車椅子による移送で正しいのはどれか。

- 1.坂を上るときは、背もたれ側から進む。

- 2.段差を上るときは、小車輪を浮かせる。

- 3.方向転換をするときは、小車輪を支点にする。

- 4.乗り降りをするときは、フットレストを下げる。

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 38 問

- 成人の上腕での触診法による血圧測定で適切なのはどれか。

- 1.ゴム囊中央が上腕の正中線に沿うように合わせる。

- 2.マンシェットの幅は13~17cmのものを使用する。

- 3.加圧後1秒ごとに10mmHg下がる速さで減圧する。

- 4.動脈の拍動が触知できなくなった値からさらに40mmHg加圧する。

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 39 問

- 経口薬と食品の関係について、正しいのはどれか。

- 1.テトラサイクリン系抗菌薬は牛乳の摂取によって吸収が高まる。

- 2.非ステロイド性抗炎症薬は炭酸飲料の摂取によって吸収が早まる。

- 3.抗ヒスタミン薬はアルコールの摂取によって副作用〈有害事象〉が出現しやすくなる。

- 4.キサンチン系気管支拡張薬は納豆の摂取によって副作用〈有害事象〉が出現しやすくなる。

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 40 問

- 夜勤帯に看護師が病棟のトイレ内で倒れている患者を発見した。呼びかけても反応がない。

この看護師が最初に実施すべきなのはどれか。 - 1.脈拍を確認する。

- 2.胸骨圧迫を開始する。

- 3.トイレ内のナースコールで応援を呼ぶ。

- 4.自動体外式除細動器〈AED〉を取りに行く。

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 41 問

- 心原性ショックで現れる症状・徴候はどれか。

- 1.顔面の紅潮

- 2.胸部不快感

- 3.血圧の上昇

- 4.尿量の増加

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 42 問

脳梗塞 による右片麻痺がある成人患者に用いる日常生活動作〈ADL〉の評価として適切なのはどれか。- 1.NYHA分類

- 2.Borg〈ボルグ〉スケール

- 3.Barthel〈バーセル〉インデックス

- 4.主観的包括的アセスメント〈subjective global assessment〉

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 43 問

- 現在の日本の終末期医療において、患者の将来の自己決定能力の低下に備えて、患者・家族と医療者が今後の治療・療養についての気がかりや価値観を定期的に話し合って共有し、患者の意向に沿った医療を提供することが望ましいとされている。

この内容を示すのはどれか。 - 1.グリーフケア

- 2.代理意思決定の支援

- 3.アドバンス・ケア・プランニング

- 4.アドバンスディレクティブ〈事前指示〉の支援

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 44 問

- Aさん(34歳、女性)は、

気管支喘息 で定期的に通院をしている。朝から喘息発作があり呼吸困難が生じたため、救急外来を受診した。

経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉95%、動脈血液ガス分析(room air)で動脈血酸素分圧〈PaO2〉90Torr、動脈血二酸化炭素分圧〈PaCO2〉55Torr、pH7.30、HCO3-25mEq/Lであった。

Aさんの状態で考えられるのはどれか。 - 1.呼吸性アシドーシス

- 2.呼吸性アルカローシス

- 3.代謝性アシドーシス

- 4.代謝性アルカローシス

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 45 問

脂質異常症 の成人患者に対する食事指導の内容で正しいのはどれか。- 1.不飽和脂肪酸の摂りすぎに注意する。

- 2.コレステロール摂取量は1日600mg未満とする。

- 3.

高トリグリセリド血症 では、アルコールを制限する。 - 4.

高LDLコレステロール血症 では、トランス脂肪酸の摂取を促す。

- 解答を見る 解答:3

第 46 問 〜 第 60 問

-

- 第 46 問

- 成人患者の甲状腺全摘出術後における合併症とその症状との組合せで正しいのはどれか。

- 1.乳び漏 ── 嘔気

- 2.術後出血 ── ドレーン排液の白濁

- 3.反回神経麻痺 ── 口唇のしびれ

- 4.

低カルシウム血症 ── テタニー

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 47 問

- Aさんは右側の人工股関節全置換術(後方アプローチ)を受けた。

Aさんへの脱臼予防の生活指導で適切なのはどれか。 - 1.「靴はしゃがんで履いてください」

- 2.「右側に身体をねじらないでください」

- 3.「椅子に座るときは足を組んでください」

- 4.「浴室の椅子は膝の高さより低いものを使ってください」

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 48 問

- 後期高齢者医療制度が定められているのはどれか。

- 1.介護保険法

- 2.老人福祉法

- 3.高齢者の医療の確保に関する法律

- 4.地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律〈医療介護総合確保推進法〉

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 49 問

- 認知症高齢者とのコミュニケーションで適切なのはどれか。

- 1.説得するように話す。

- 2.作話があっても話を聞く。

- 3.一度に多くの情報を伝える。

- 4.同じ内容を繰り返している場合は会話を終了する。

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 50 問

- 平成25年(2013年)の高齢者の地域社会への参加に関する意識調査で、高齢者が参加している活動のうち割合が最も多いのはどれか。

- 1.教育・文化

- 2.子育て支援

- 3.生涯・就業

- 4.健康・スポーツ

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 51 問

- Aさん(73歳、女性)は、既往歴はなく自立した生活を送っていた。最近、尿意を我慢できず尿失禁することがあり、夜間の排尿回数も増えたため、病院を受診した。その結果、

過活動膀胱 と診断された。

Aさんへの看護師の指導内容で適切なのはどれか。 - 1.腹筋を鍛える。

- 2.膀胱訓練を行う。

- 3.水分摂取を控える。

- 4.尿意を感じたらすぐトイレに行く。

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 52 問

- 高齢者の

うつ病 の症状はどれか。 - 1.意識障害

- 2.知能低下

- 3.歩行障害

- 4.強い不安感

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 53 問

- 平成29年度(2017年度)の人口動態統計における、小児の年齢階級別死因のうち第1位が悪性新生物〈腫瘍〉である年齢階級はどれか。

- 1.0歳

- 2.1~4歳

- 3.5~9歳

- 4.10~14歳

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 54 問

- 健康な小児の成長・発達で正しいのはどれか。

- 1.情緒は快から不快が分化する。

- 2.発達とともにレム睡眠の割合は増える。

- 3.体重は出生後1年で出生時の約4倍になる。

- 4.身長は出生後1年で出生時の約1.5倍になる。

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 55 問

- 生後10か月の健康な乳児にみられる神経反射はどれか。

- 1.吸啜反射

- 2.Moro〈モロー〉反射

- 3.Landau〈ランドー〉反射

- 4.探索〈ルーティング〉反射

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 56 問

- フォローアップミルクで正しいのはどれか。

- 1.母乳の代替品である。

- 2.鉄分が添加されている。

- 3.離乳食を食べる直前に与える。

- 4.離乳食開始の時期から与え始める。

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 57 問

- 受精と着床についての説明で正しいのはどれか。

- 1.卵子が受精能をもつ期間は排卵後48時間である。

- 2.卵管采で受精が起こる。

- 3.受精卵は受精後4、5日で子宮に到達する。

- 4.受精卵は桑実胚の段階で着床する。

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 58 問

- 母体保護法で規定されているのはどれか。

- 1.育児時間

- 2.生理休暇

- 3.受胎調節の実地指導

- 4.育児中の深夜業の制限

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 59 問

クラウス,M.H. とケネル,J.H. が提唱した絆(ボンディング)について適切なのはどれか。- 1.生まれながらのものである。

- 2.母子間の同調性を意味する。

- 3.母子相互作用によって促進される。

- 4.親との間に子どもが築くものである。

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 60 問

- 早産期の定義はどれか。

- 1.妊娠21週0日から36週6日

- 2.妊娠22週0日から36週6日

- 3.妊娠22週0日から37週6日

- 4.妊娠23週0日から37週6日

- 解答を見る 解答:2

2020年度の看護師国家試験は、合格率90.4%、合格者数は59,769人でした。必修問題の合格基準は40点以上/50点、一般問題・状況設定問題の合格基準は159点以上/250点でした。看護師国家試験は、出題基準の改定とともに内容は変わりますが、基本は過去問です。過去問・解答を普段からチェックする癖をつけておくと、過去問・解答の挑戦に改めて時間をとらなくても基礎力を高めることが出来るのでお勧めです。