2022年度(第112回)午後 第61問〜第120問看護師国家試験 過去問・解答

実施日:2023年2月12日(日) 【過去問・解答】看護師国家試験 TOPへ戻る

-

- 第 61 問

- 産褥期の生理的変化で正しいのはどれか。

- 1.児が乳頭を吸啜することによってオキシトシンが分泌される。

- 2.子宮が非妊時の大きさに戻るのは分娩後約2週である。

- 3.分娩後は一時的に尿量が減少する。

- 4.プロゲステロンが増加する。

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 62 問

- 大規模災害が発生し、被災した住民は自治体が設置した避難所に集まり避難生活を始めた。発災3日、自治体から派遣された看護師は避難所の片隅で涙ぐんでいるAさんへの関わりを始めた。Aさんは「悲しい気持ちが止まりません」と話している。

このときのAさんへの看護師の発言で適切なのはどれか。 - 1.「災害以外のことを何か考えましょう」

- 2.「あなたの悲しい気持ちは乗り越えられるものですよ」

- 3.「悲しい気持ちが止まらないのは異常なことではないですよ」

- 4.「みんなが大変なのですからAさんも元気を出してください」

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 63 問

- 精神病床に入院し、身体的拘束が必要となる攻撃性の高い精神疾患患者のケアで正しいのはどれか。

- 1.心的外傷〈トラウマ〉体験を想定して支援を行う。

- 2.患者が暴力行為に及んだ場合は積極的に反省を促す。

- 3.患者の攻撃性が収まるまで疾患や治療の教育を行うことは避ける。

- 4.患者の身体的拘束が解除されてから病棟のスケジュールの説明を行う。

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 64 問

- 一般の事業所や企業に就労を希望する精神障害者に対して行う支援で、24か月間を原則として就職に必要な訓練や求職活動を行うのはどれか。

- 1.就労移行支援

- 2.自立生活援助

- 3.ピアサポート

- 4.就労継続支援A型

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 65 問

- Aさん(70歳、男性)は

神経因性膀胱 のため、膀胱留置カテーテルを挿入し在宅療養を開始することになった。

Aさんが行う膀胱留置カテーテルの管理で適切なのはどれか。 - 1.外出前に蓄尿バッグの尿を廃棄する。

- 2.カテーテルは大腿の内側に固定する。

- 3.蓄尿バッグに遮光カバーをかぶせる。

- 4.カテーテルと蓄尿バッグの接続は外さない。

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 66 問

- Aさん(88歳、女性、要介護1)は長女(58歳、会社員)と2人暮らしで、胃瘻を造設し訪問看護を利用 している。看護師の訪問時、Aさんは頭痛、嘔気を訴え、ベッドに横になっていた。バイタルサインは、体温37.6℃、呼吸数24/分、脈拍96/分、整、血圧102/76mmHg、口唇が乾燥している。室温は30℃である。長女に連絡し、かかりつけ医に往診を依頼することにした。

医師が到着するまでの訪問看護師の対応で適切なのはどれか。 - 1.頭を高くする。

- 2.腋窩を冷やす。

- 3.水を飲ませる。

- 4.中枢から末梢に下肢をマッサージする。

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 67 問

- 指定訪問看護ステーションについて正しいのはどれか。

- 1.看護職員以外は配置できない。

- 2.緊急時用の薬剤の保管が義務付けられている。

- 3.訪問看護指示書に基づいて療養者のケアを行う。

- 4.従事する看護職員は5年以上の臨床経験が必要である。

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 68 問

- Aさん(63歳、男性)は妻と2人暮らしで、

肺癌 の終末期で在宅医療を受けて医療用麻薬を使用中である。看護師が訪問したとき、Aさんは椅子に座って咳をしながら苦痛に耐えている様子であった。妻は「レスキュー薬が効くまでは苦しそうなので、何か私にできることはありますか」と訪問看護師に尋ねた。

このときの訪問看護師の妻への対応で適切なのはどれか。 - 1.救急車を要請するよう提案する。

- 2.Aさんを仰臥位にする介助方法を指導する。

- 3.Aさんの背中をさすりながら傍にいるよう勧める。

- 4.一度に2倍量のレスキュー薬の服用を試すよう説明する。

- 解答を見る 解答:3

-

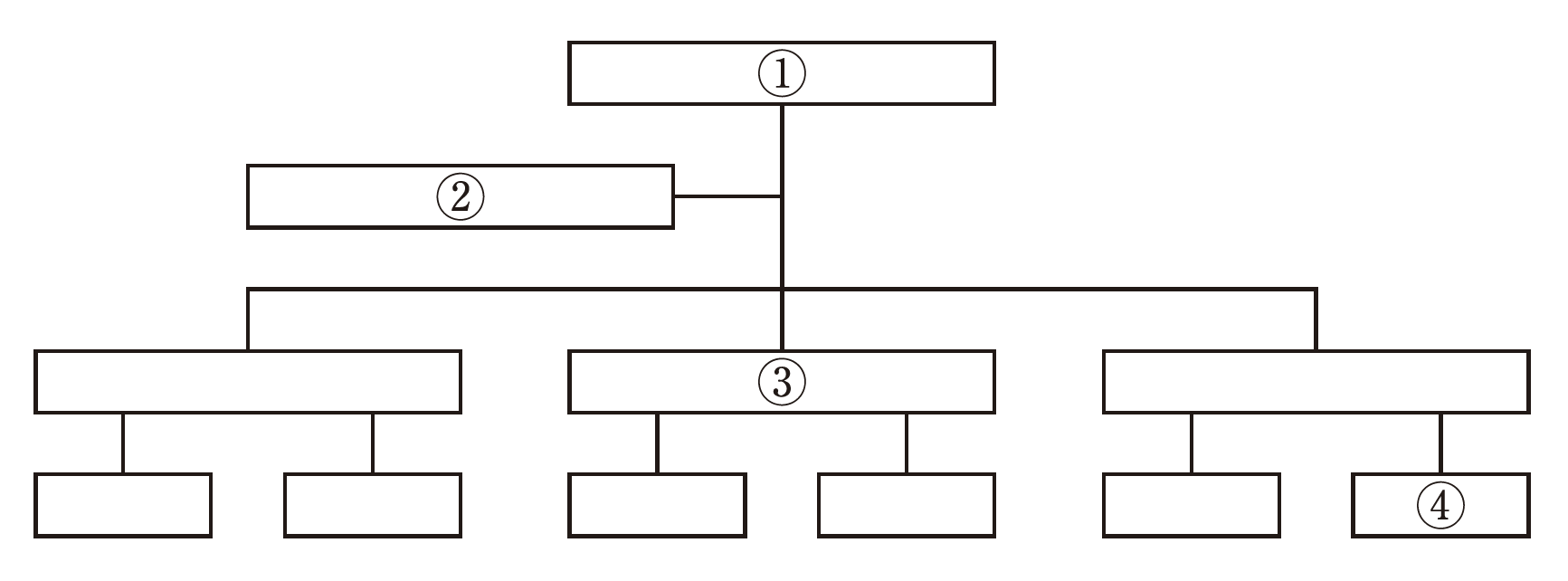

- 第 69 問

- A病院の組織図を示す。

医療安全管理を担う部門が横断的に活動する位置はどれか。

- 1.①

- 2.②

- 3.③

- 4.④

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 70 問

- 医療法に基づき医療機関が医療の安全を確保する目的で行うのはどれか。

- 1.医療安全支援センターを設置する。

- 2.医療安全管理者養成研修を実施する。

- 3.医療の安全を確保するための指針を策定する。

- 4.医療安全管理のために必要な研修を2年に1回実施する。

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 71 問

- 災害時の医療を支える体制で正しいのはどれか。

- 1.地域災害拠点病院は市町村が指定する。

- 2.災害対策基本法に防災計画の作成が規定されている。

- 3.トリアージは救命困難な患者の治療を優先するために行う。

- 4.災害派遣医療チーム〈DMAT〉は被災地域の精神科医療および精神保健活動を専門的に行う。

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 72 問

- Aさん(58歳、男性)は外国籍の妻(40歳)と10年前に結婚し、2 人で暮らしている。

虚血性心疾患 と診断され、外来看護師による生活指導を妻と一緒に受けることになった。初回の面談で、Aさんは「10年間で体重が10kg増えました。妻の母国の習慣で味が濃いおかずや揚げ物とご飯を1日に何度も食べています。最近、2人とも運動をしなくなりました」と話した。

このときの外来看護師のAさんと妻への最初の対応で適切なのはどれか。 - 1.生活習慣の改善についてAさんと妻に考えを聞く。

- 2.食事は1日3回までにするよう指導する。

- 3.毎日1時間のウォーキングを提案する。

- 4.料理教室に通うことを勧める。

- 解答を見る 解答:1

-

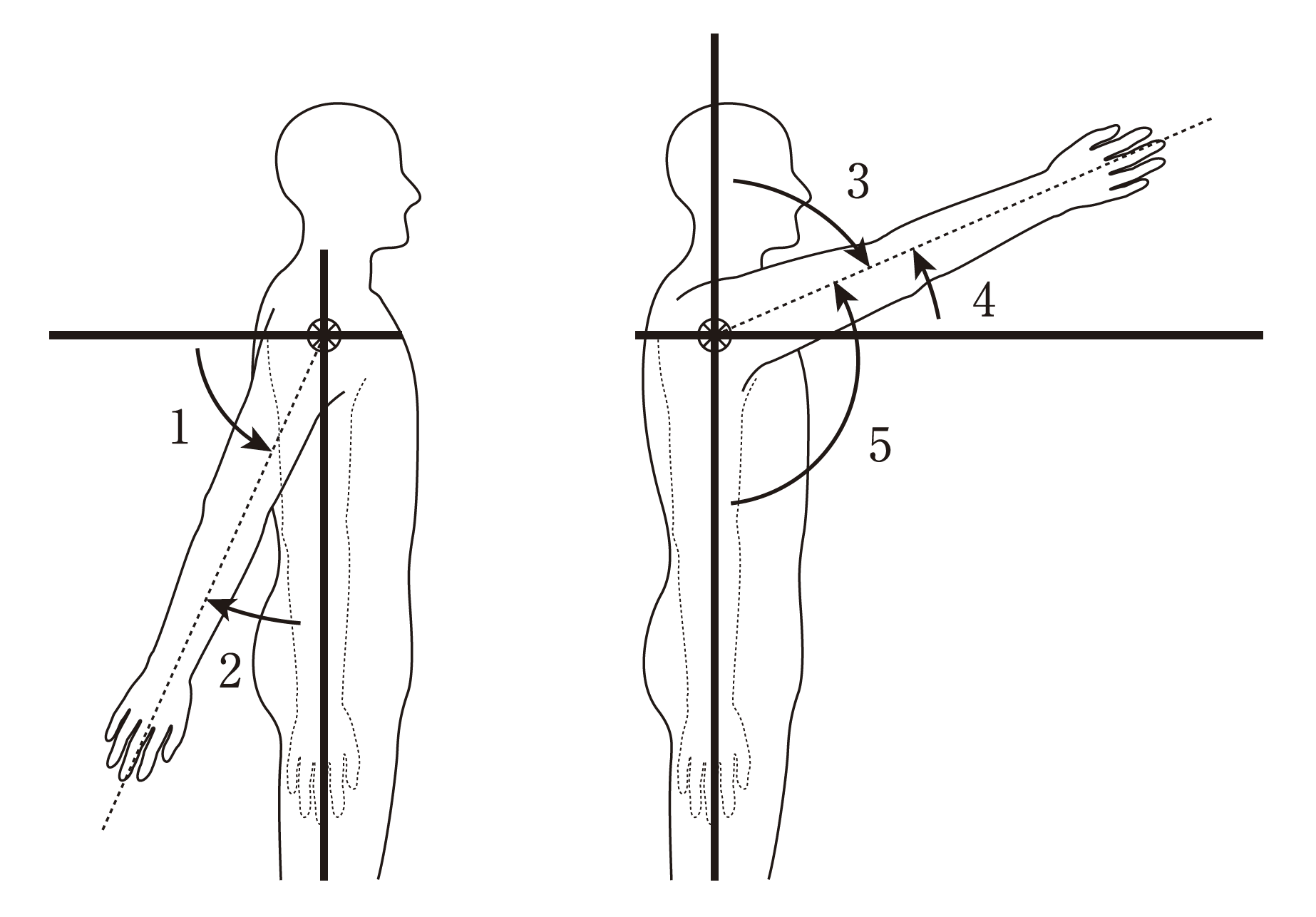

- 第 73 問

- 上肢の運動を図に示す。

肩関節の屈曲の可動域測定で正しいのはどれか。

- 1.1

- 2.2

- 3.3

- 4.4

- 5.5

- 解答を見る 解答:5

-

- 第 74 問

- 細菌が体内に初めて侵入したときに最初に産生される免疫グロブリンはどれか。

- 1.IgA

- 2.IgD

- 3.IgE

- 4.IgG

- 4.IgM

- 解答を見る 解答:5

-

- 第 75 問

- 膀胱の蓄尿と排尿反射で正しいのはどれか。

- 1.排尿中枢はホルモンによって制御される。

- 2.排尿反射は交感神経を介して起こる。

- 3.蓄尿時に内尿道括約筋は収縮する。

- 4.排尿時に外尿道括約筋は収縮する。

- 5.蓄尿時に排尿筋は収縮する。

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 76 問

全身性エリテマトーデス 〈SLE〉でプレドニゾロンを長期間服用している成人女性の患者で、血中濃度が顕著に低下しているのはどれか。- 1.インスリン

- 2.甲状腺ホルモン

- 3.エストラジオール

- 4.副甲状腺ホルモン〈PTH〉

- 5.副腎皮質刺激ホルモン〈ACTH〉

- 解答を見る 解答:5

-

- 第 77 問

- 心電図検査の胸部誘導で電極を第4肋間胸骨右縁に装着するのはどれか。

- 1.Ⅰ

- 2.V1

- 3.V2

- 4.V4

- 5.aVR

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 78 問

- プリン体の代謝産物である尿酸で正しいのはどれか。

- 1.下肢末端は温度が下がるので結晶化しやすい。

- 2.男性ホルモンによって腎排泄が増加する。

- 3.激しい運動で産生が減少する。

- 4.利尿薬によって排泄される。

- 5.肝臓で分解される。

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 79 問

- 血液透析について正しいのはどれか。

- 1.合併症は

腹膜炎 が多い。 - 2.食事はカルシウムを制限する。

- 3.導入初期には

不均衡症候群 が起こる。 - 4.導入の原因疾患は

IgA腎症 が最も多い。 - 5.透析に用いる半透膜はタンパク質が通過する。

- 1.合併症は

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 80 問

- 成人に経鼻経管栄養の胃管を挿入する方法で適切なのはどれか。

- 1.無菌操作で行う。

- 2.挿入時、患者の体位は仰臥位にする。

- 3.胃管が咽頭に達するまで頸部を前屈してもらう。

- 4.胃管が咽頭に達したら嚥下を促す。

- 5.水を注入して胃管の先端が胃内に到達したことを確認する。

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 81 問

- 介護保険サービスを利用して購入できるのはどれか。

- 1.簡易浴槽

- 2.特殊寝台

- 3.体位変換器

- 4.移動用リフト

- 5.取り付け工事を伴わないスロープ

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 82 問

- 標準的な成長をしている正期産児の身長が出生時の約2倍になるのはどれか。

- 1.生後6か月

- 2.生後12か月

- 3.2歳

- 4.4歳

- 5.6歳

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 83 問

- 女子の第二次性徴に最も関与するホルモンはどれか。

- 1.エストロゲン

- 2.オキシトシン

- 3.成長ホルモン

- 4.甲状腺ホルモン

- 5.テストステロン

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 84 問

- Aさん(25歳、女性)は

統合失調症 と診断され、入院2か月が経過した。食事や水分の摂取、トイレ歩行は1人でできる。歯磨き、入浴への関心はあまりない。幻聴が聞こえると突然走り出し、壁に頭をぶつけている。日中はホールで過ごし、自分から他の患者と交流はしない。

Aさんのセルフケアのアセスメントで優先度が高いのはどれか。 - 1.排泄

- 2.個人衛生

- 3.安全を保つ能力

- 4.活動と休息のバランス

- 5.孤独と付き合いのバランス

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 85 問

- 薬物血中濃度モニタリング〈TDM〉の実施が必要な薬物はどれか。2つ選べ。

- 1.ヘパリン

- 2.インスリン

- 3.ジギタリス

- 4.炭酸リチウム

- 5.ニトログリセリン

- 解答を見る 解答:3、4

-

- 第 86 問

- 高齢者の睡眠で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 1.単相性の睡眠になる。

- 2.浅い眠りが少なくなる。

- 3.総睡眠時間が延長する。

- 4.中途覚醒の回数が増加する。

- 5.入眠するまでに時間がかかる。

- 解答を見る 解答:4、5

-

- 第 87 問

- 高齢者の血液検査の結果で成人の基準値と比較して値が高くなるのはどれか。2つ選べ。

- 1.血小板数

- 2.尿素窒素

- 3.白血球数

- 4.食後血糖値

- 5.AST〈GOT〉

- 解答を見る 解答:2、4

-

- 第 88 問

- 精神保健における三次予防はどれか。2つ選べ。

- 1.

うつ病 患者のリワーク支援を行う。 - 2.災害時の精神的支援を行うボランティアを育成する。

- 3.自殺企図をして未遂だった人の希死念慮を確認する。

- 4.精神障害者の長期入院による自発性の低下を予防する。

- 5.

統合失調症 のアンチ・スティグマ・キャンペーンを行う。

- 1.

- 解答を見る 解答:1、4

-

- 第 89 問

- Aちゃん(小学4年生、女児)は父親(40歳、会社員)、母親(40歳、会社員)、弟(小学2年生)と4人で暮らしている。交通事故で頸髄損傷となり、訪問看護を利用して在宅療養を開始した。Aちゃんはこれまで通っていた小学校に継続して通学することを希望している。

Aちゃんの家族への看護師の対応で適切なのはどれか。2つ選べ。 - 1.特別支援学校に転校するよう勧める。

- 2.弟の退行現象に注意するよう説明する。

- 3.Aちゃんが利用できる社会資源を紹介する。

- 4.Aちゃんのケアは主に母親が行うよう助言する。

- 5.事故については家族の間で話題にしないよう指導する。

- 解答を見る 解答:2、3

-

- 第 90 問

- 500Lの酸素ボンベ(14.7MPa充塡)の内圧が10MPaを示している。この酸素ボンベを用いて3L/分で酸素吸入を行う。

使用可能な時間は何分か。

ただし、小数点以下の数値が得られた場合は、小数点以下第1位を四捨五入すること。

解答:① ② ③ 分 - ①0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

- ②0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

- ③0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

- 解答を見る 解答:① 1、② 1、③3

-

次の文を読み91〜93の問いに答えよ。

Aさん(61歳、男性、会社員)はデスクワーク中心の仕事をしている。今朝、職場へ出勤したが、自分の机の位置や同僚の名前が分からない等の見当識障害があり、同僚に付き添われ救急外来を受診した。頭痛、嘔吐、めまいはない。現病歴:4年前に

2型糖尿病 と診断され、経口糖尿病薬が開始された。1年前から受診を自己判断で中断している。身体所見:身長170cm、体重100kg。体温38.6℃、呼吸数22/分、脈拍112/分、整、血圧108/ 64mmHg。対光反射(+)、瞳孔不同(-)。歩行可能。右第1趾に発赤、腫脹、異臭がある。

検査所見:白血球19,200/μL、血糖904mg/dL、Na131mEq/L、K3.4mEq/L、へモグロビンA1c〈HbA1c〉9.2%、アンモニア49μg/dL、CRP22mg/dL。動脈血液ガス分析pH7.32。血漿浸透圧394mOsm/L。尿ケトン体(±)。

-

- 第 91 問

- Aさんの状態のアセスメントで適切なのはどれか。

- 1.肝性脳症

- 2.小脳出血

- 3.ケトアシドーシス〈DKA〉

- 4.高浸透圧高血糖状態〈HHS〉

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 92 問

- Aさんはインスリン療法、糖尿病足病変に対する抗菌薬治療で全身状態は改善した。退院へ向けて、 看護師はAさんに食事指導をすることにした。

Aさんに勧める1日の摂取カロリーで最も適切なのはどれか。 - 1.1,400kcal

- 2.1,800kcal

- 3.2,200kcal

- 4.2,600kcal

- 5.3,000kcal

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 93 問

- Aさんの糖尿病足病変の悪化を防ぐ目的で看護師が行う指導で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 1.「靴下を履きましょう」

- 2.「月に1回、足を観察してください」

- 3.「暖房器具に足を近づけないでください」

- 4.「足の傷は痛みが出てから受診してください」

- 5.「

鶏眼 〈うおのめ〉が出来た場合は自分で削ってください」

- 解答を見る 解答:1、3

-

-

次の文を読み94〜96の問いに答えよ。

Aさん(53歳、女性)は休日に公園を散歩中、階段から落ちて頭部を強打し、意識を消失した状態で病院に救急搬送された。病院到着時のAさんは開眼せず、声は発しているが理解不能である。痛み刺激には逃れようとする動作がみられる。-

- 第 94 問

- グラスゴー・コーマ・スケール〈GCS〉によるAさんの意識レベルの評価はどれか。

- 1.E1V1M2

- 2.E1V2M4

- 3.E2V2M2

- 4.E4V5M5

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 95 問

- Aさんは右側の

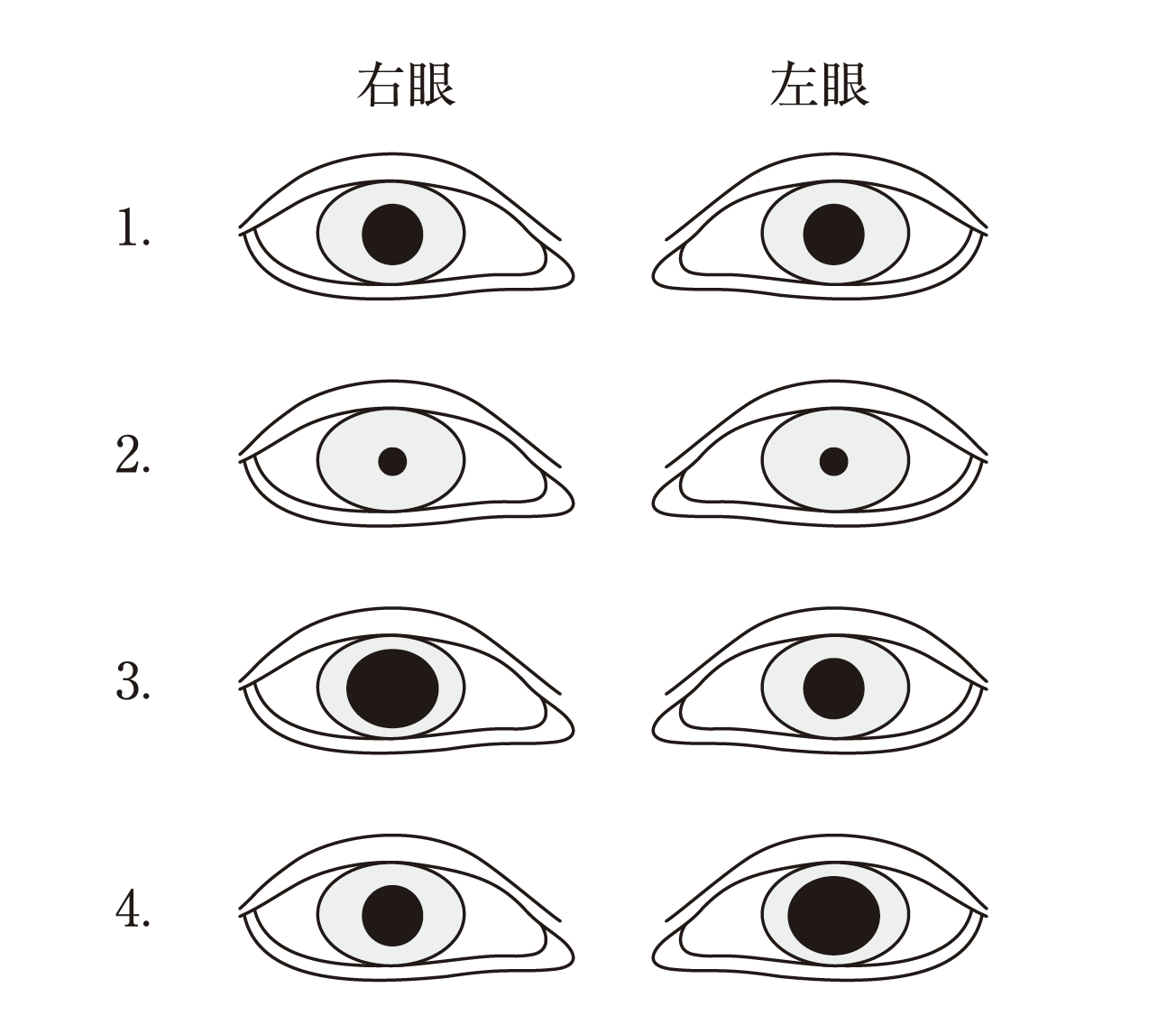

急性硬膜外血腫 と診断され、緊急開頭手術を受けることになった。術前のバイタルサインは、体温37.2℃、呼吸数14/分、脈拍74/分、整。血圧は、搬送時の134/84mmHgから174/66mmHgに上昇し、痛み刺激に対する反応が消失している。

このときのAさんの瞳孔の状態はどれか。

- 1.

- 2.

- 3.

- 4.

- 解答を見る 解答:1、3

-

- 第 96 問

- 開頭手術後2日、Aさんの全身状態は良好で、硬膜外ドレーンの排液も異常所見はなく経過している。看護師が訪室するとAさんは仰臥位で開眼し、「目が覚めたら病院にいて手術も終えていたので驚きました。今は気分もよいが、寝てばかりで背中が痛くなってきたので体勢を変えたい」と話す。

看護師の対応で適切なのはどれか。 - 1.仰臥位を保持する。

- 2.頭側を30度挙上する。

- 3.頭側を60度挙上する。

- 4.頭側を90度挙上する。

- 解答を見る 解答:2

-

-

次の文を読み97〜99の問いに答えよ。

Aさん(75歳、男性)は1人暮らしで、妻とは5年前に死別し、子どもはいない。57歳のときに慢性閉塞性肺疾患〈COPD〉 と診断された。他に既往はない。20歳から喫煙していたが、今は禁煙している。エレベーターのないアパートの4階に住んでおり、家事動作時に息苦しさが出現することもあったが、日常生活動作〈ADL〉は自立していた。妻が亡くなってからは食事が不規則になり、インスタント食品ばかり食べていた。入浴はせず、週に1回シャワーを浴びていた。

1週前から日常生活動作〈ADL〉でも息苦しさが増強し、食欲がなく、ほとんど食事をしていなかったが、ジュースを500mL/日は飲んでいた。昨日の夕方に37.8℃の発熱があったため、本日かかりつけの病院を受診した。受診時の身体所見:体温37.6℃、呼吸数24/分、脈拍94/分、整、血圧138/88mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉82%(room air)。動脈血液ガス分析(room air):動脈血酸素分圧〈PaO2〉45Torr、動脈血二酸化炭素分圧〈PaCO2〉58Torr。

検査所見:赤血球420万/μL、Hb10.3g/dL、白血球9,500/μL、総蛋白5.8g/dL、アルブミン3.4g/dL、空腹時血糖98mg/dL、CRP10.1mg/dL。

医師の診察の結果、Aさんは慢性

閉塞性肺疾患〈COPD〉 の急性増悪と診断された。-

- 第 97 問

- このときのAさんの状態はどれか。

- 1.うつ熱

- 2.高血圧

- 3.呼気の延長

- 4.皮膚の搔痒感

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 98 問

- Aさんは入院し、抗菌薬の点滴静脈内注射と酸素投与が開始された。病棟内の歩行の許可が出て、食事も全粥食を半分程度は食べることができた。

Aさんに起こりうる症状で最も注意が必要なのはどれか。 - 1.貧血

- 2.便秘

- 3.高血糖

- 4.CO2ナルコーシス

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 99 問

- Aさんは順調に回復したため、退院が決まった。退院後の

慢性閉塞性肺疾患〈COPD〉 の治療は、在宅酸素療法〈HOT〉は導入せずに薬物療法を継続することになった。Aさんは、看護師に「退院後も自宅で生活したい」と話している。近隣に家事を手伝ってくれる親戚や友人はいない。

Aさんへの退院指導の内容で適切なのはどれか。2つ選べ。 - 1.肺炎球菌ワクチンの接種を勧める。

- 2.水分を制限するよう指導する。

- 3.糖分を制限するよう指導する。

- 4.配食サービスの利用を勧める。

- 5.毎日の散歩を勧める。

- 解答を見る 解答:1、4

-

-

次の文を読み100〜102の問いに答えよ。

A君(5歳)は父親(40歳)、母親(38歳)と兄(10歳)の4人家族である。A君は生後6か月のときに白血病 と診断され化学療法で寛解し、退院後は幼稚園に登園していた。4歳になって再発し、兄を骨髄ドナーとした造血幹細胞移植を受けた。-

- 第 100 問

- A君が利用できる制度はどれか。

- 1.自立支援医療

- 2.指定難病の医療費助成

- 3.未熟児養育医療の給付

- 4.小児慢性特定疾病医療費助成

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 101 問

- A君の造血幹細胞移植は無事に終了したが、終了後6か月で2度目の再発をし、化学療法が行われたが寛解しなかった。医師から両親にA君が終末期にあること、余命2か月程度であることが伝えられた。両親は「2 度目の再発と聞いて覚悟をしていた。延命するための治療はしなくてよいと考えています。在宅療養に切り替えてAと家で過ごしたいが、できることと、できないことを教えてほしいです」と話した。

両親への看護師の返答で適切なのはどれか。2つ選べ。 - 1.「遊園地には行けません」

- 2.「幼稚園に登園できます」

- 3.「食べ物の制限はありません」

- 4.「痛みが出た場合、自宅では痛みを和らげる治療はできません」

- 5.「感染対策のため、お兄ちゃんとの接触をできるだけ制限してください」

- 解答を見る 解答:2、3

-

- 第 102 問

- 数日後、両親から「Aが亡くなることをAの兄にどのように説明したらよいでしょうか。私たちでは、うまく説明できません」と相談があった。

看護師の両親への対応で適切なのはどれか。 - 1.「お兄ちゃんが病状を尋ねてくるのを待ちましょう」

- 2.「頑張っているA君のために、お兄ちゃんには治ると説明しましょう」

- 3.「看護師も同席してお兄ちゃんに説明する機会を設けることができます」

- 4.「ドナーになったお兄ちゃんががっかりするので説明しないでおきましょう」

- 解答を見る 解答:3

-

-

次の文を読み103〜105の問いに答えよ。

A君(11歳)は両親と3人で暮らしている。5歳で気管支喘息 と診断され、現在は抗アレルギー薬とステ ロイドの吸入薬が処方されている。本日、学校から帰ってきた後から咳嗽がみられ元気がなかった。夕食はあまり食べずに就寝した。夜間になり「苦しくて眠れない」と訴え、母親と救急外来を受診した。口元での喘鳴が著明であり、問診すると途切れ途切れに話した。受診時のバイタルサインは、体温36.9℃、呼吸数32/分、心拍数120/分、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉92%(room air)であった。-

- 第 103 問

- A君の気管支喘息の発作強度はどれか。

- 1.小発作

- 2.中発作

- 3.体大発作

- 4.呼吸不全

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 104 問

- 救急外来で、吸入と点滴静脈内注射が行われA君の症状は軽快した。A君は、医師や看護師による問診には素直に答えているが、心配する母親には「病院に来るほどじゃないんだよ。入院はしないからな」と発言し、反抗的な態度をとっている。

このときの看護師の対応で適切なのはどれか。 - 1.A君に発言の理由を尋ねる。

- 2.A君ではなく母親から病状を聴取する。

- 3.母親への態度は問題行動であるとA君に忠告する。

- 4.親子関係に問題があるのではないかと母親に伝える。

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 105 問

- A君は1年前から

気管支喘息 の急性増悪〈発作〉を起こして救急外来の受診を繰り返していることが 分かった。看護師がA君に今の症状に対する認識を確認すると「喘息発作が起きていて、家で吸入をしても治まらなかった」と答えた。学校生活や服薬については「学校は好きだけど、体育は嫌だな。吸入が面倒くさい。吸入しなくても発作が起きなければいいんでしょ」と話した。看護師は、急性増悪〈発作〉を繰り返しているA君のセルフケアヘの支援をする必要があると考えた。

A君への看護師の対応で最も適切なのはどれか。 - 1.毎日運動するよう勧める。

- 2.お薬手帳を持ち歩くよう伝える。

- 3.A君と服薬管理について話し合う。

- 4.喘息発作があったことを母親から担任の先生に伝えるよう提案する。

- 解答を見る 解答:3

-

-

次の文を読み106〜108の問いに答えよ。

Aさん(28歳、初産婦)は妊娠38週1日、順調な経過で経腟分娩した。産後は夫が育児休業を取得し、自宅で夫と2人で子育てをする予定である。

産褥1日、バイタルサインは、体温36.7℃、脈拍70/分、整、血圧118/68mmHg、Hb12.0g/dL。子宮底は臍下2 横指のところに硬く触れている。悪露は赤色で中等量、凝血の混入はない。Aさんは授乳時 に後陣痛を訴えている。会陰縫合部に腫脹や発赤はなく、痛みは自制内である。尿意の自覚があり、残尿感や排尿困難感はない。-

- 第 106 問

- Aさんの産褥1日のアセスメントで正しいのはどれか。

- 1.貧血がある。

- 2.感染徴候がある。

- 3.正常な経過である。

- 4.子宮復古不全である。

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 107 問

- 産褥3日、Aさんの夫から「退院後は私が子どもの沐浴をします。子どもの身体の洗い方は動画で学んだのですが、沐浴のときに注意することはありますか。寒い時期なので心配です」と看護師に質問があった。

Aさんの夫への説明で適切なのはどれか。 - 1.「着替え用の衣類が冷たくないか、沐浴前に確認しておきましょう」

- 2.「10分程度お湯に浸けて赤ちゃんを温めましょう」

- 3.「ベビーバスには50℃のお湯を準備しましょう」

- 4.「沐浴する場所の室温は30℃に設定しましょう」

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 108 問

- 産褥5日、子宮収縮は臍恥中央、褐色悪露が少量、歩行時に会陰部痛がある。授乳は母乳のみで行っている。Aさんは「この子の世話が大変で、次の妊娠はしばらく考えられません。結婚前は経口避妊薬を服用していましたが、産後の避妊はどうしたらよいか教えてください」と看護師に話した。

Aさんへの説明で適切なのはどれか。 - 1.「基礎体温法が適しています」

- 2.「経口避妊薬は産後1か月から服用できます」

- 3.「性交再開時からコンドームを使用しましょう」

- 4.「母乳を与えている間は妊娠の心配はありません」

- 解答を見る 解答:3

-

-

次の文を読み109〜111の問いに答えよ。

Aさん(58歳、男性)は、年金の給付を受けて生活している父親(82歳)と2人暮らしで、母親は2年前に亡くなっている。20歳のときに統合失調症 と診断された。20歳代で何回か仕事に就いたが長続きはしなかった。40歳からは無職で、デイケアへ通所していた。1年前にデイケアを中断してからは、ほとんどの時間を自宅で過ごしているが、月1回の外来通院は継続している。Aさんが飲まなかった薬がたくさん残っていることを父親が発見し、主治医に相談した。この相談をきっかけに、週1回の精神科訪問看護を導入することになった。初回訪問時にAさんは「薬は飲み忘れたんです。心配かけてごめんなさい」と父親と訪問看護師に話した。-

- 第 109 問

- このときの訪問看護師の対応で優先度が高いのはどれか。

- 1.父親に薬の管理を依頼する。

- 2.薬を飲み忘れない方法を話し合う。

- 3.外来受診時に薬局の薬剤師に服薬指導を依頼する。

- 4.デイケアの再開を主治医と相談するように提案する。

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 110 問

- 初回訪問から1か月、訪問看護師はAさんが適切に服薬できていることを確認した。Aさんは「調子はいいですね。やる気も少し出てきました。主治医は今の薬を飲み続けるのがいいと話しています。ただ、夜の薬は朝に眠気が残るので昼まで寝てしまいます」と話した。

このときの訪問看護師のAさんへの声かけで最も適切なのはどれか。 - 1.「朝起きられるように毎朝の日課を何か作りましょう」

- 2.「朝に眠気が残ることを主治医に相談してみませんか」

- 3.「来週は朝早く一緒に散歩へ行けるように訪問しますね」

- 4.「朝起こしてもらうようにお父さんにお願いしてみませんか」

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 111 問

- 初回訪問から6か月、Aさんの状態は安定し、デイケアヘ週3回程度は通所できるようになった。一方で、父親は「Aは食事も作れないし、家のことができないので、自分が死んだ後のことを考えると1人で生きていけるのかが心配だ。どうしたらよいか」と訪問看護師に相談した。それを聞いたAさんも「父が死んだ後の生活が心配だ」と話した。

現時点でAさんと父親へ提案する社会資源で適切なのはどれか。 - 1.生活保護

- 2.地域移行支援

- 3.グループホーム

- 4.障害者権利擁護センター

- 解答を見る 解答:3

-

-

次の文を読み112〜114の問いに答えよ。

Aさん(80歳、女性)は発熱があり、呼吸状態が悪いため、外来を受診し肺炎 と診断され緊急入院となった。

入院時、病室でAさんは「ここはどこ」と話し混乱した様子であった。湿性の咳嗽があり、口唇の乾燥が著明である。同居の夫からの情報では、1週前から食事は摂れていたが、水分摂取量が減っていた。3日前から寝て過ごしていたが、トイレには自分で行くことができていた。身の回りのことは自立している。入院後に点滴静脈内注射1,500mL/日の指示があり、抗菌薬が開始された。身体所見:身長152cm、体重45kg、体温38.0℃、呼吸数32/分、脈拍120/分、整、血圧107/80mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉93%(room air)。ジャパン・コーマ・スケール〈JCS〉Ⅰ-2。

検査所見:赤血球447万/μL、Hb12.5g/dL、白血球16,600/μL、総蛋白6.2g/dL、アルブミン4.0g/dL、血糖98mg/dL、Na151mEq/L、K4.0mEq/L、Cl97mEq/L、Ca8.7mg/dL、CRP23.0mg/dL。

-

- 第 112 問

- Aさんの状態のアセスメントで適切なのはどれか。2つ選べ。

- 1.脱水

- 2.貧血

- 3.低栄養

- 4.視空間失認

- 5.電解質異常

- 解答を見る 解答:1、5

-

- 第 113 問

- 入院当日、Aさんは日中は会話ができていたが、夕方からそわそわしながら落ち着かない様子であっ た。また、話のつじつまが合わず、朝と夕方を間違え急に大きな声を出し、夜中に起きだして自分の荷物を触っていることがあった。翌日、日中は眠気を訴えながらも眠ることなく静かに過ごし、夜間は焦燥があり眠れていない。

Aさんの状態はどれか。 - 1.

せん妄 - 2.

睡眠時遊行症 - 3.

レム睡眠行動障害 - 4.

睡眠時無呼吸症候群

- 1.

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 114 問

- 入院2日、病棟の看護師でAさんへの援助の方針について話し合った。

Aさんへの対応で適切なのはどれか。 - 1.日中の離床を促すために歩行に付き添う。

- 2.夜間はベッドからの転落防止のために身体的拘束を行う。

- 3.睡眠時間の確保のために夕方に3時間の睡眠をとるように勧める。

- 4.症状緩和のためにベンゾジアゼピン系睡眠薬の処方を医師に依頼する。

- 解答を見る 解答:1

-

-

次の文を読み115~117の問いに答えよ。

Aさん(50歳、男性、自営業)は妻(48歳)、長男(23歳、会社員)と3人で暮らしている。3年前から歩行時のふらつきを自覚していたが、日常生活動作〈ADL〉は自立していた。最近、転倒が多くなり医療機関を受診して頭部CT検査を受けたところ、小脳と脳幹に萎縮を認め、遺伝性の脊髄小脳変性症 と診断された。Aさんは「母も同じ疾患で亡くなりました。妹が同じ敷地内に1人で暮らしていますが、妹も転ぶことが多くなり、医師の勧めで遺伝子診断を受ける予定です。明日、保健所に難病の医療費助成の申請に行くのですが、保健師に伝えた方がよいことはありますか」と看護師に質問した。-

- 第 115 問

- Aさんから保健師に伝える内容で優先度が高いのはどれか。

- 1.長男の仕事内容

- 2.Aさんの経済状況

- 3.母親の病状の経過

- 4.妹の遺伝子診断の予定

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 116 問

- 1か月後の定期受診のときに、Aさんは「長男に私の病名と遺伝性の疾患であることを伝えました。長男には何も症状はありませんが、発症前診断を受けて欲しいと思っています」と外来の看護師に話した。

看護師のAさんへの対応で適切なのはどれか。 - 1.長男が脊髄小脳変性症についてどの程度知っているか確認することを勧める。

- 2.長男には症状がないので発症前診断では発症の予測はできないと説明する。

- 3.両親の同意があれば長男が発症前診断を受けることができると説明する。

- 4.長男が頭部CT検査を受けることを勧める。

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 117 問

- Aさんは仕事を辞め、妻が自営業を続け1年が経過した。Aさんは歩行器で室内を移動し、日中は1人で過ごしていた。転倒したことをきっかけに、訪問看護を週1回利用することになった。初回の訪問時に、Aさんは「妻が仕事を続けてくれて感謝しています。妻に迷惑はかけられない。妻が食卓に準備してくれた昼食を食べようと起き上がって歩行器に移ろうとしたら、立ちくらみを起こして転んでしまった」と訪問看護師に話した。

訪問看護師のAさんへの対応で適切なのはどれか。 - 1.ベッド上で食事を摂るよう説明する。

- 2.移乗の介助を妻に依頼するよう勧める。

- 3.立位でのリハビリテーションを指導する。

- 4.室内の移動を車椅子に変更することを提案する。

- 解答を見る 解答:4

-

-

次の文を読み118~120の問いに答えよ。

午前10時、A県内で大規模災害が発生した。A県内の救命救急センターに、家屋等の倒壊現場から救助された傷病者の受け入れ要請があり病院に搬送された。直ちにトリアージが行われた。搬送されてきたBさん(45歳、男性)には頻呼吸が認められ、胸部と背部の痛みを訴え、吸気時に胸郭が陥没し、呼気時には膨隆している。-

- 第 118 問

- Bさんに考えられる状態はどれか。

- 1.

過換気症候群 - 2.

虚血性心疾患 - 3.

腰椎圧迫骨折 - 4.

フレイルチェスト 〈胸壁動揺〉

- 1.

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 119 問

- 発災6時間、Cさん(60歳、男性)は、職場のがれきの下から救助され、搬送されてきた。Cさんの意識は清明、バイタルサインは、体温35.8℃、脈拍110/分、不整、血圧90/68mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉95%(room air)である。がれきに挟まれていた両下肢は、皮膚の創傷、腫脹および皮下出血が認められた。両下肢の感覚は鈍く、麻痺がみられる。足背動脈は触知できる。尿の色は赤褐色である。血液検査の結果、尿素窒素20mg/dL、クレアチンキナーゼ〈CK〉3万IU/L、血糖値110mg/dL、Na140mEq/L、K8.2mEq/Lであった。

圧挫症候群 〈クラッシュ症候群〉が疑われ、救出後から輸液療法が開始されている。

このときの看護師の対応で優先度が高いのはどれか。 - 1.除細動器の準備

- 2.既往歴の聴取

- 3.全身の保温

- 4.創傷の洗浄

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 120 問

- Cさんは直ちに入院となり、緊急で血液透析が開始されることになった。集中治療室のベッドサイドで血液透析が開始され、Cさんのバイタルサインは安定した。下肢の腫脹、感覚障害は持続している。Cさんは「家族は無事なのか」「また地震がきて病院が停電になったら、透析の器械は止まらないのか」と不安な表情で担当看護師に訴えた。Cさんの家族は避難所にいると連絡があったことを伝えると、Cさんは少し落ち着いた表情となった。担当看護師は、次々と搬送される傷病者の受け入れ準備をするよう、リー ダー看護師に声をかけられた。

この時点でのCさんへの対応で担当看護師が優先して連携するのはどれか。 - 1.管理栄養士

- 2.社会福祉士

- 3.理学療法士

- 4.臨床工学技士

- 解答を見る 解答:4

-

2022年度の看護師国家試験は、合格率90.8%、合格者数は58,152人でした。必修問題の合格基準は40点以上/50点、一般問題・状況設定問題の合格基準は152点以上/249点でした。看護師国家試験は、出題基準の改定とともに内容は変わりますが、基本は過去問です。過去問・解答を普段からチェックする癖をつけておくと、過去問・解答の挑戦に改めて時間をとらなくても基礎力を高めることが出来るのでお勧めです。