2009年度(第99回)午後 第1問〜第60問看護師国家試験 過去問・解答

実施日:2010年2月21日(日) 【過去問・解答】看護師国家試験 TOPへ戻る

第 1 問 〜 第 15 問

-

- 第 1 問

- 日本人の体格指数(BMI)で「普通(正常)」はどれか。

- 1.17

- 2.22

- 3.27

- 4.32

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 2 問

- 男女雇用機会均等法の目的はどれか。

- 1.子の看護休暇の取得促進

- 2.女性の最低労働基準の設定

- 3.雇用分野における男女差別の解消

- 4.就業制限義務の規定による女性の保護

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 3 問

- 食中毒の原因となるのはどれか。

- 1.セラチア

- 2.レジオネラ

- 3.ヘリコバクター

- 4.カンピロバクター

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 4 問

- 看護師の行動で適切なのはどれか。

- 1.看護計画を立案するために診療録を自宅へ持ち帰った。

- 2.看護記録に誤りを見つけたので修正液を使って修正した。

- 3.患者の友人から病状を聞かれたので答えられないと説明した。

- 4.患者の氏名が記載された看護サマリーを院外の研修で配布した。

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 5 問

- 我が国の平成18年における看護職員の就業者数はどれか。

- 1.約40万人

- 2.約80万人

- 3.約100万人

- 4.約130万人

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 6 問

- 大泉門が閉鎖する時期はどれか。

- 1.1か月

- 2.6か月

- 3.1歳6か月

- 4.3歳

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 7 問

- 言語の発達で2歳ころに可能になるのはどれか。

- 1.喃語を話す。

- 2.音を真似る。

- 3.二語文を話す。

- 4.接続詞を使う。

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 8 問

- 二次性徴で正しいのはどれか。

- 1.ホルモン変化を伴う。

- 2.男子にはみられない。

- 3.特定の身長になると発現する。

- 4.乳房の発達と初経の発来の順序は個人によって異なる。

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 9 問

- 法的に診療所に入院させることの出来る患者数の上限はどれか。

- 1.9人

- 2.19人

- 3.29人

- 4.39人

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 10 問

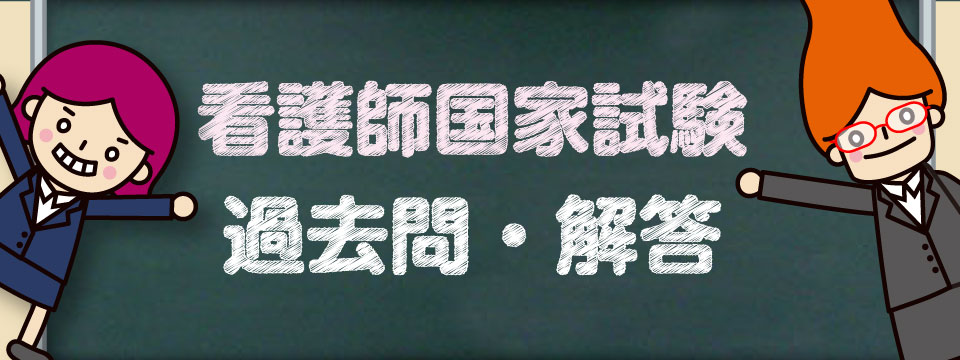

- 斜線部が左肺の下葉を示すのはどれか。

- 1.1

- 2.2

- 3.3

- 4.4

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 11 問

- 胎児の頭部が子宮口に最も近い胎位はどれか。

- 1.頭位

- 2.斜位

- 3.横位

- 4.骨盤位

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 12 問

- 意識レベルを評価するのはどれか。

- 1.クレペリンテスト

- 2.フェイススケール

- 3.ロールシャッハテスト

- 4.グラスゴー・コーマ・スケール

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 13 問

- 弛緩性便秘の患者に対する食事指導で適切なのはどれか。

- 1.水分摂取の制限

- 2.脂肪の多い食品の摂取の制限

- 3.塩分の多い食品の摂取の推奨

- 4.食物残渣の多い食品の摂取の推奨

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 14 問

- 低血糖によって分泌が促進されるのはどれか。

- 1.アルドステロン

- 2.テストステロン

- 3.甲状腺ホルモン

- 4.副腎皮質刺激ホルモン

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 15 問

- 感冒の原因で最も多いのはどれか。

- 1.真菌

- 2.細菌

- 3.ウイルス

- 4.クラミジア

- 解答を見る 解答:3

第 16 問 〜 第 30 問

-

- 第 16 問

- 抗ウイルス薬はどれか。

- 1.ペニシリン

- 2.アシクロビル

- 3.エリスロマイシン

- 4.アンホテリシンB

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 17 問

- 鍵のかかる堅固な設備で保管しなければならないのはどれか。

- 1.ヘパリン

- 2.インスリン

- 3.風疹ワクチン

- 4.モルヒネ塩酸塩

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 18 問

- 呼吸音の聴診で粗い断続性副雑音が聴取されたときに考えれらるのはどれか。

- 1.気道の狭搾

- 2.胸膜での炎症

- 3.肺胞の伸展性の低下

- 4.気道での分泌物貯留

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 19 問

- 看護過程における看護上の問題で正しいのはどれか。

- 1.問題の原因は1つにしぼる。

- 2.原因が不明な事象は問題でない。

- 3.危険性があることは問題になる。

- 4.優先度は問題解決まで変更しない。

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 20 問

- 右片麻痺患者の着衣交換で正しいのはどれか。

- 1.右から脱がせ、右から着せる。

- 2.右から脱がせ、左から着せる。

- 3.左から脱がせ、右から着せる。

- 4.左から脱がせ、左から着せる。

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 21 問

- インスリン製剤に使用される単位はどれか。

- 1.モル(mol)

- 2.単位(U)

- 3.キロカロリー(kcal)

- 4.マイクログラム(μg)

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 22 問

- 消毒薬に最も抵抗性が強いのはどれか。

- 1.細菌芽胞

- 2.栄養型細菌

- 3.DNAウイルス

- 4.RNAウイルス

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 23 問

- 湯たんぽによる温罨法で適切なのはどれか。

- 1.湯の温度は90℃以上とする。

- 2.湯を湯たんぽの口まで入れる。

- 3.ビニール製のカバーを用いる。

- 4.皮膚面から10cm程度離して使用する。

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 24 問

- 酵素投与時の加湿に用いるのはどれか。

- 1.滅菌精製水

- 2.生理用食塩液

- 3.ポピドンヨード

- 4.5%ブドウ糖液

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 25 問

- 災害現場でのトリアージはどれか。

- 1.医療物資の調達

- 2.避難方法の決定

- 3.行方不明者の安否確認

- 4.負傷者の治療順位の決定

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 26 問

- 心拍出量が増加しているにもかかわらず心不全に至るのはどれか。

- 1.高血圧

- 2.心筋梗塞

- 3.拡張型心筋症

- 4.甲状腺機能亢進症

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 27 問

- 栄養素と消化酵素の組合せで正しいのはどれか。

- 1.炭水化物 ──── リパーゼ

- 2.蛋白質 ──── トリプシン

- 3.脂肪 ──── マルターゼ

- 4.ビタミン ──── アミノぺプチダーゼ

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 28 問

- 肺癌で正しいのはどれか。

- 1.和が国では扁平上皮癌が最も多い。

- 2.小細胞癌は抗癌薬の感受性が高い。

- 3.喫煙との関連が最も高いのは腺癌である。

- 4.喫煙指数が300以下では発生の危険性が高い。

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 29 問

- 関節リウマチで正しいのはどれか。

- 1.膠原病の中で最も頻度の高い疾患である。

- 2.夕方の関節の痛みとこわばりが特徴的である。

- 3.関節炎が3か所以上に多発することはまれである。

- 4.関節リウマチに癌を合併したものが悪性関節リウマチである。

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 30 問

- 中心性肥満を生じるのはどれか。

- 1.褐色細胞腫

- 2.1型糖尿病

- 3.甲状腺機能亢進症

- 4.クッシング症候群

- 解答を見る 解答:4

第 31 問 〜 第 45 問

-

- 第 31 問

- 法律と交付されている手帳の組合せで正しいのはどれか。

- 1.障害者自立支援法 ──── 療育手帳

- 2.母子及び寡婦福祉法 ──── 母子健康手帳

- 3.生活保護法 ──── 身体障害者手帳

- 4.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 ──── 精神障害者保険福祉手帳

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 32 問

- 新障害者基本企画で新たに強調されているのはどれか。

- 1.地域基盤

- 2.共生社会

- 3.国際協力

- 4.リハビリテーション

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 33 問

- 予防接種で正しいのはどれか。

- 1.小学1年生ではツベルクリン反応検査が行われる。

- 2.インフルエンザに使用されるのは生ワクチンである。

- 3.麻疹および風疹の予防接種には混合ワクチンが含まれる。

- 4.ポリオ〈急性灰白髄炎〉の予防接種は皮下注射で行われる。

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 34 問

- 救急医療体制の組合せで正しいのはどれか。

- 1.在宅当番医制 ──── 二次救急

- 2.病院群輪番制度 ──── 三次救急

- 3.救命救急センター ──── 二次救急

- 4.休日夜間急患センター ──── 初期救急

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 35 問

- 健康の説明で適切なのはどれか。

- 1.地域や文化の影響を受けない。

- 2.時代を超えて普遍的なものである。

- 3.健康と疾病との関係は不連続である。

- 4.障害を持っていてもその人なりの健康がある。

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 36 問

- クリティカルシンキングで適切でないものはどれか。

- 1.看護過程のどの段階においても有効である。

- 2.物事を否定的にみる思考過程である。

- 3.問題解決的アプローチを可能にする。

- 4.看護研究に応用できる。

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 37 問

- 身体の計測値とその評価目的の組み合わせで正しいのはどれか。

- 1.身長 ──── 脳の発育

- 2.体重 ──── 栄養状態

- 3.腹囲 ──── 内臓の発育

- 4.座高 ──── 筋肉の機能

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 38 問

- 医療事故発生時の対応で適切でないのはどれか。

- 1.患者の安全の確保

- 2.事故に関わる物品の保全

- 3.発生状況の記録

- 4.発生部署内での解決

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 39 問

- 50歳の男性。事務職。飲酒は缶ビールを350ml/日。特定健康診査でLDLコレステロール156mg/ dl、HDLコレステロール35mg/dl、中性脂肪200mg/dl。他の検査項目に異常はない。

食事指導で適切なのはどれか。 - 1.飲酒の禁止

- 2.食物繊維摂取の推奨

- 3.動物性脂肪摂取の推奨

- 4.植物性蛋白質摂取の制限

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 40 問

- 成人の正常尿で正しいのはどれか。

- 1.尿比重が1.025である。

- 2.排尿直後は無色である。

- 3.1日の尿量は400mlである。

- 4.排尿直後にアンモニア臭がある。

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 41 問

- 開胸手術後の胸腔ドレナージの管理で正しいのはどれか。

- 1.水封室には滅菌精製水を入れる。

- 2.吸引圧は20cmH2O以上とする。

- 3.水封室水面が動かないことを確認する。

- 4.排液ボトル内の水面はチューブ挿入部と同じ高さに保つ。

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 42 問

- 一定レベルの血中濃度が最も長時間持続するのはどれか。

- 1.坐薬

- 2.舌下錠

- 3.吸引薬

- 4.全身用経皮吸収剤

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 43 問

- 前脛骨動脈の外出血に対する用手間接圧迫法の止血点で適切なのはどれか。

- 1.足背動脈

- 2.外踝動脈

- 3.後脛骨動脈

- 4.大腿動脈

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 44 問

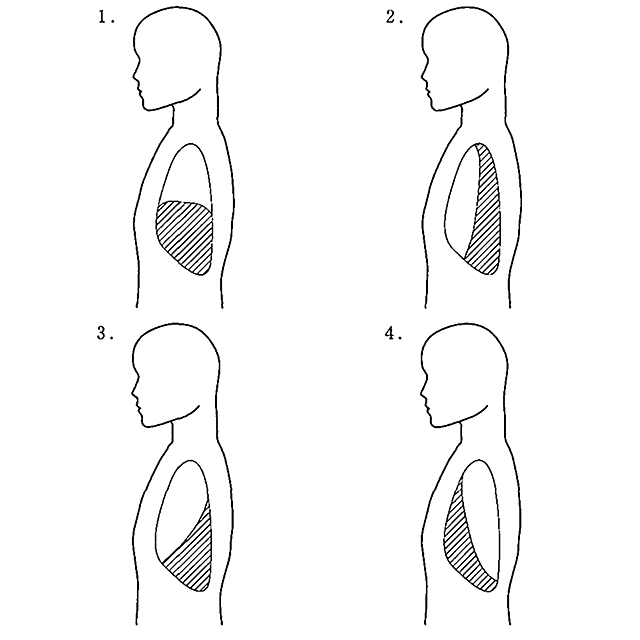

- 測定中に波形が変わった心電図を示す。考えられるのはどれか。

- 1.心臓ペースメーカーの作動不全

- 2.交流波の混入

- 3.体位変換

- 4.心房細動

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 45 問

- 自力で動けない人の他動運動の目的で適切なのはどれか。

- 1.心筋酸素消費量の抑制

- 2.消化管運動の抑制

- 3.間接の拘縮の予防

- 4.肥満の予防

- 解答を見る 解答:3

第 46 問 〜 第 60 問

-

- 第 46 問

- 胃癌で在宅中心静脈栄養法〈HPN〉が必要な70歳の男性。ADLは自立している。妻との2人暮らし。

患者の退院調整を始めることを計画している。

HPN開始に際し優先度の高い情報はどれか。 - 1.自宅環境

- 2.在宅での必要部品

- 3.退院後の緊急連絡先

- 4.患者・家族の実施能力

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 47 問

- 脳梗塞の後遺症で左片麻痺と嚥下障害のある患者。

家族への食事介助の指導で適切なのはどれか。 - 1.嚥下食に寒天は用いない。

- 2.食塊は左側の口腔内へ入れる。

- 3.嚥下の際にむせがなければ誤嚥はない。

- 4.ベッドの頭側拳上の角度は20度とする。

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 48 問

- 成人女性の普通歩行(分速60~70m程度)20分程度と同等の身体活動量はどれか。

- 1.ストレッチングを10分

- 2.アイロンがけを15分

- 3.ジョギングを15分

- 4.屋内の掃除を20分

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 49 問

- 呼吸停止した60歳代の男性に気管挿管を行うこととなった。挿管時の介助方法で正しいのはどれか。

- 1.挿管前に義歯がないことを確認する。

- 2.スタイレットは気管チューブの先端から1cm長めにする。

- 3.気管チューブのカフには精製水を注入する。

- 4.気管チューブの挿入位置は胃泡音で確認する。

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 50 問

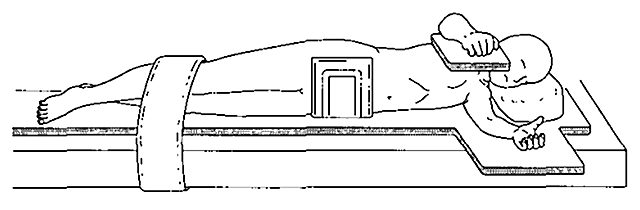

- 手術体位の図を示す。麻痺が最も起こりやすいのはどれか。

- 1.上腕神経叢

- 2.助間神経

- 3.坐骨神経

- 4.三叉神経

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 51 問

- 58歳の男性。下腹部痛と下血とで来院した。Hb4.8/dlで緊急入院し輸血を行うこととなった。

輸血時の看護で正しいのはどれか。 - 1.小児用点滴セットを用いる。

- 2.交差試験の結果は医師や看護師が複数で確認する。

- 3.アレルギー反応を観察するために開始後3分間は側にいる。

- 4.輸血後3日以内は輸血後移植片対宿主病発症に注意する。

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 52 問

- 気管支鏡検査で正しいのはどれか。

- 1.検査の4時間前まで飲水は可能である。

- 2.咽喉頭麻酔は上部消化管内視鏡と同様に行う。

- 3.前投薬として鎮咳薬を投与する。

- 4.検査中に問題がなければ合併症の発症はない。

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 53 問

- 初めてニトログリセリンを処方された患者への指導で適切なのはどれか。

- 1.「便秘しやすくなります」

- 2.「納豆は食べないで下さい」

- 3.「血圧が低下することがあります」

- 4.「薬は食前に水で服用してください」

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 54 問

- 2型糖尿病の患者に食事療法について指導した。

2か月後の外来受診日に食事療法の長期的な評価指標として最も適しているのはどれか。 - 1.尿糖

- 2.体重

- 3.HbA1C

- 4.空腹時血糖

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 55 問

- 関節リウマチ患者への生活指導で適切なのはどれか。

- 1.押す動作よりも引く動作で仕事をする。

- 2.痛む時は冷罨法を行う。

- 3.和式トイレを使用する。

- 4.かばんは肩にかける。

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 56 問

- 50歳の男性。出張の多い会社員。右真珠腫性中耳炎で鼓室形成術を受けた。術後経過は順調で耳痛はない。

退院後に向けた生活指導で適切なのはどれか。 - 1.洗髪時は耳栓を使用する。

- 2.飛行機の利用は問題ない。

- 3.耳垢はこまめに除去する。

- 4.食事は流動食にする。

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 57 問

- 成人男性の直腸診で腹側に鶏卵大の臓器を触れた。

この臓器はどれか。 - 1.副腎

- 2.膀胱

- 3.精巣

- 4.前立腺

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 58 問

- 84歳の女性。高血圧で通院中。病院の看護師に「昨年夫に先立たれ、一人で家にいても何かをする気力がもてない。足腰が弱ってきたのでゲートボールにも参加できなくなった。自分が生きているのが無意味に感じる」と話す。

最も考えられるのはどれか。 - 1.勤勉性の欠如

- 2.生きがいの喪失

- 3.認知機能の障害

- 4.流動性知能の低下

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 59 問

- 75歳の女性。専業主婦。身体に障害はなく特に疾患はない。健康診査で生活状況を尋ねられ、「体調は良いけれど寝れないことだけが悩みです。夜、布団に入ってもなかなか眠れないし、明け方に目が覚めてそのまま眠れない日も多いです。眠る時間が年々短くなっているように感じます」と語った。

指導内容で適切なのはどれか。 - 1.午前中に太陽の光を浴びる。

- 2.熟眠感を得るために飲酒をする。

- 3.就寝直前に熱めのお湯で入浴する。

- 4.朝、起床が困難な場合はそのまま寝ていてよい。

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 60 問

- 高齢者のうつ病の特徴はどれか。

- 1.認知機能への影響はない。

- 2.不安を訴えることはまれである。

- 3.悲哀感を強く訴えることが多い。

- 4.身体の不調を強く訴えることが多い。

- 解答を見る 解答:4

2009年度の看護師国家試験は、合格率89.5%、合格者数は47,340人でした。新卒の方に注目してみますと、47,944人の受験者数に対して45,040人の合格者数で合格率は93.9%でした。看護師国家試験は、出題基準の改定とともに内容は変わりますが、基本は過去問です。過去問・解答を普段からチェックする癖をつけておくと、過去問・解答の挑戦に改めて時間をとらなくても基礎力を高めることが出来るのでお勧めです。