2010年度(第100回)午前 第1問〜第60問看護師国家試験 過去問・解答

実施日:2011年2月20日(日) 【過去問・解答】看護師国家試験 TOPへ戻る

第 1 問 〜 第 15 問

-

- 第 1 問

- 日本における平成20年の合計特殊出生率はどれか。

- 1.0.37

- 2.1.37

- 3.2.37

- 4.3.37

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 2 問

- 医療保険はどれか。

- 1.介護保険

- 2.雇用保険

- 3.国民健康保険

- 4.厚生年金保険

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 3 問

- インフォームドコンセントの説明で正しいのはどれか。

- 1.病歴を個室で聴取すること

- 2.処置の優先順位を判断すること

- 3.説明をしたうえで同意を得ること

- 4.障害者と健常者の区分をしないこと

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 4 問

- 看護師の業務従事者届の届出の間隔として規定されているのはどれか。

- 1.1年ごと

- 2.2年ごと

- 3.3年ごと

- 4.4年ごと

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 5 問

- 伴性劣性遺伝病(sex-linked recerssive disease)〈X連鎖劣性遺伝病〉はどれか。

- 1.血友病(hemophilia)

- 2.ダウン症候群(Down’s syndrome)

- 3.先天性風疹症候群(congential rubella syndrome)

- 4.フェニルケトン尿症(phenylketonuria)

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 6 問

- 日本における平成19年の1歳から4歳までの子供の死因で最も多いのはどれか。

- 1.肺炎(pneumonia)

- 2.心疾患(heart disease)

- 3.悪性新生物(malignant neoplasm)

- 4.不慮の事故(accidents)

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 7 問

- 介護老人保健施設はどれか。

- 1.医業を行い、20 名以上の患者が入院できる施設

- 2.医業を行い、患者が入院できるための設備が無い施設

- 3.要介護者が入所し、必要な医療や日常生活の援助を受ける施設

- 4.認知症の要介護者が共同生活をしながら、日常生活の援助を受ける施設

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 8 問

- 診療報酬における7対1入院基本料の条件はどれか。

- 1.患者7人に看護職員1人

- 2.看護職員7人に医師1人

- 3.看護職員7人に看護補助者1人

- 4.日勤看護職員7人に夜勤看護職員1人

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 9 問

- 膵リパーゼが分解するのはどれか。

- 1.脂肪

- 2.蛋白質

- 3.炭水化物

- 4.ビタミン

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 10 問

- 脳死の判定基準に含まれるのはどれか。

- 1.徐脈

- 2.除脳硬直

- 3.平坦脳波

- 4.けいれん

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 11 問

- 発作性の胸内苦悶を伴う胸痛で、最も疑うべきものはどれか。

- 1.心筋炎(myocarditis)

- 2.狭心症(angina pectoris)

- 3.肋間神経痛(intercostal neuralgia)

- 4.逆流性食道炎(reflux esophagitis)

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 12 問

- 貧血(anemia)の診断に用いられるのはどれか。

- 1.ヘモグロビン濃度

- 2.収縮期血圧

- 3.血糖値

- 4.尿酸値

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 13 問

- 空気感染するのはどれか。

- 1.結核菌

- 2.腸管出血性大腸菌

- 3.ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉

- 4.メチシリン耐性黄色ブドウ球菌〈MRSA〉

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 14 問

- 先天性疾患はどれか。

- 1.インフルエンザ脳症(influenza encephalopathy)

- 2.ファロー四徴症(tetralogy asthma)

- 3.気管支喘息(bronchial asthma)

- 4.腎結石(renal stone)

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 15 問

- 患者とのコミュニケーションで適切なのはどれか。

- 1.否定的感情の表出を受けとめる。

- 2.正確に伝えるために専門用語を多く使う。

- 3.会話の量と信頼関係の深まりとは比例する。

- 4.患者の表情よりも言語による表現を重視する。

- 解答を見る 解答:1

第 16 問 〜 第 30 問

-

- 第 16 問

- 誤嚥を防ぐための食事介助で適切なのはどれか。

- 1.パサパサした食べ物を準備する。

- 2.患者の体位は、頸部を後屈させ下顎を挙上させる。

- 3.食物を口に運んだスプーンは上方へ抜き取る。

- 4.飲み込んだのを確認してから、次の食物を口に入れる。

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 17 問

- 口腔ケアで適切なのはどれか。

- 1.歯肉出血があっても実施する。

- 2.含嗽のできない患者には禁忌である。

- 3.総義歯の場合、義歯の洗浄のみでよい。

- 4.経口摂取をしていない患者には不要である。

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 18 問

- 入院患者の本人確認の方法で最も適切なのはどれか。

- 1.病室でのベッドの位置

- 2.ベッドネーム

- 3.ネームバンド

- 4.呼名への反応

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 19 問

- 注射部位の皮膚をつまみ上げて実施するのはどれか。

- 1.皮内注射

- 2.皮下注射

- 3.筋肉内注射

- 4.静脈内注射

- 解答を見る 解答:2

-

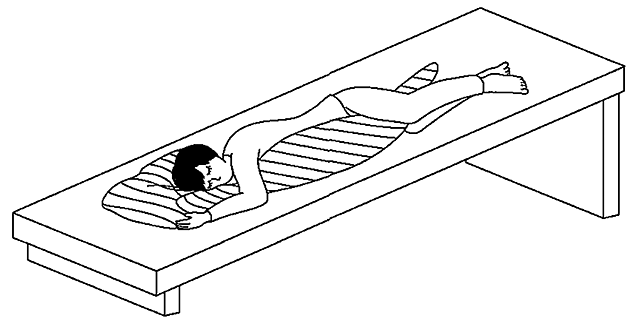

- 第 20 問

- 図のような体位でドレナージを行う肺葉はどれか。

- 1.右上葉

- 2.右下葉

- 3.左上葉

- 4.左下葉

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 21 問

- トリアージタッグを装着する部位で適切なのはどれか。

- 1.靴

- 2.衣服

- 3.右手首

- 4.負傷した部位

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 22 問

- VDT 作業による健康障害はどれか。

- 1.難聴(deafness)

- 2.じん肺(pneumoconiosis)

- 3.熱中症(heat illness)

- 4.振動障害(vibration disease)

- 5.視力障害(visual impairment)

- 解答を見る 解答:5

-

- 第 23 問

- 高齢者の転倒による骨折で最も多い部位はどれか。

- 1.尾骨

- 2.肋骨

- 3.頭蓋骨

- 4.大腿骨

- 5.肩甲骨

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 24 問

- 副腎皮質ステロイドの作用はどれか。

- 1.炎症の抑制

- 2.食欲の抑制

- 3.免疫の促進

- 4.血糖の低下

- 5.血圧の低下

- 解答を見る 解答:1

-

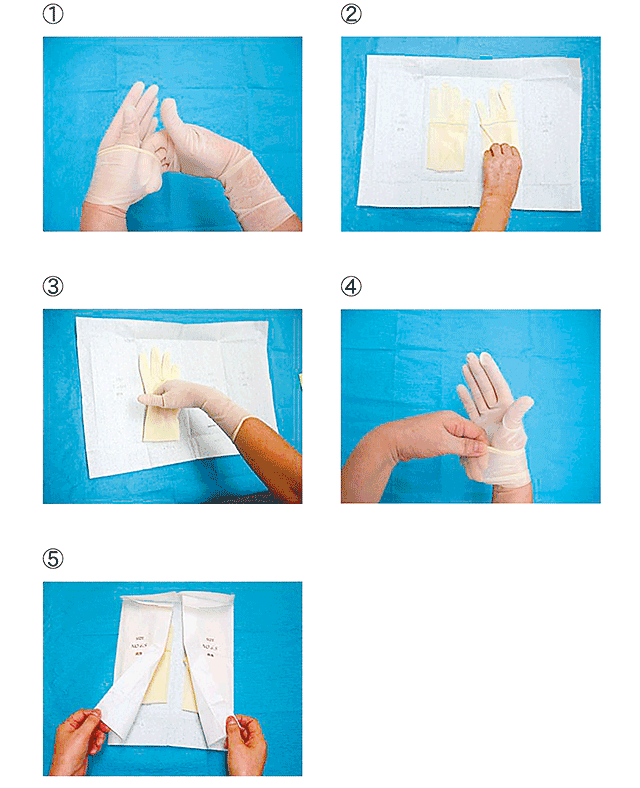

- 第 25 問

- 滅菌手袋の装着時の写真(①~⑤)を示す。手袋が不潔になるのはどれか。

- 1.1

- 2.2

- 3.3

- 4.4

- 5.5

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 26 問

- 体温の調節機構で正しいのはどれか。

- 1.体温の調節中枢は脳幹にある。

- 2.体温が上昇すると、骨格筋は収縮する。

- 3.体温が上昇すると、汗腺は活性化される。

- 4.体温が低下すると、皮膚の血流は増加する。

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 27 問

- リンパ系について正しいのはどれか。

- 1.リンパ液の主成分は赤血球である。

- 2.リンパ液に脂肪成分は含まれない。

- 3.過剰な組織液はリンパ管に流入する。

- 4.胸管のリンパ液は動脈系へ直接流入する。

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 28 問

- ホルモンとその作用の組合せで正しいのはどれか。

- 1.成長ホルモン ──── 血糖値の上昇

- 2.バソプレシン ──── 尿量の増加

- 3.コルチゾール ──── 血中カリウム値の上昇

- 4.アンジオテンシンⅡ ──── 血管の拡張

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 29 問

- 核酸で正しいのはどれか。

- 1.mRNAがアミノ酸をリボソームへ運ぶ。

- 2.DNAは1本のポリヌクレオチド鎖である。

- 3.DNAには遺伝子の発現を調節する部分がある。

- 4.RNAの塩基配列によってアミノ酸がつながることを転写という。

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 30 問

- 疾病発生の外的要因のうち物理的要因はどれか。

- 1.細菌

- 2.紫外線

- 3.一酸化炭素

- 4.メチルアルコール

- 解答を見る 解答:2

第 31 問 〜 第 45 問

-

- 第 31 問

- 糖尿病性神経障害(diabetic neuropathy)で正しいのはどれか。

- 1.四肢の近位から遠位へと感覚障害が進行する。

- 2.感覚神経よりも運動神経が障害されやすい。

- 3.自律神経の障害を伴う。

- 4.痛覚は障害されない。

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 32 問

- ウイルスが原因で発症するのはどれか。

- 1.多発性骨髄腫(multiple myeloma)

- 2.鉄欠乏貧血(iron-deficiency anemia)

- 3.再生不良性貧血(aplastic anemia)

- 4.成人T細胞白血病(adult T-cell leukemia)

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 33 問

- 平成19年度の雇用均等基本調査における男性の育児休業取得率はどれか。

- 1.0.0156

- 2.0.0556

- 3.0.1056

- 4.0.2056

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 34 問

- 日本の社会保障給付費のこれまでの動向はどれか。

- 1.増加傾向

- 2.変化なし

- 3.減少傾向

- 4.増減の繰り返し

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 35 問

- 児童相談所で正しいのはどれか。

- 1.国が設置する。

- 2.児童福祉司がいる。

- 3.設置は任意である。

- 4.一般的な事例への対応が中心である。

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 36 問

- 光化学オキシダントで正しいのはどれか。

- 1.都市部の夜間照明と関係がある。

- 2.二酸化炭素が主体である。

- 3.消化器への影響が強い。

- 4.注意報が発令される。

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 37 問

- 会社員のAさん(34歳、男性)は、急性白血病(acute leukemia)で入院中である。Aさんの職場の上司から「Aさんが隔離されていて、本人に直接確認できないので入院期間を教えてほしい」と病棟に電話があった。

看護師の対応で適切なのはどれか。 - 1.「急性白血病(acute leukemia)なら、だいたい1ヶ月くらいです」

- 2.「主治医の許可を得てからお話しします」

- 3.「病院に来られたときにお話しします」

- 4.「お教えすることはできません」

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 38 問

- 尿失禁(incontinence)とその原因の組合せで正しいのはどれか。

- 1.機能性尿失禁(functional incontinence) ──── 膀胱容量の減少

- 2.反射性尿失禁(reflex incontinence) ──── 脊髄障害

- 3.切迫性尿失禁(urge incontinence) ──── 膀胱の過伸展

- 4.真性尿失禁(genuine incontinence) ──── 内分泌障害

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 39 問

- 呼びかけに反応しない意識障害の患者に、痛み刺激を加えたところ、かろうじて開眼した。

ジャパン・コーマ・スケール(JCS)による評価はどれか。 - 1.Ⅱ-20

- 2.Ⅱ-30

- 3.Ⅲ-100

- 4.Ⅲ-200

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 40 問

- 体位とその目的の組合せで正しいのはどれか。

- 1.心不全時の起坐位 ──── 静脈還流量の減少

- 2.悪心・嘔吐時の側臥位 ──── 噴門部からの逆流減少

- 3.腰椎麻酔後の頭部挙上 ──── 換気量の増加

- 4.腹水貯留時のファウラー位 ──── 横隔膜の上昇

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 41 問

- 血液透析を受けている患者への食事指導で適切なのはどれか。

- 1.乳製品の摂取を勧める。

- 2.レバーの摂取を勧める。

- 3.穀物の摂取を制限する。

- 4.生野菜の摂取を制限する。

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 42 問

- ストーマのパウチ交換で適切なのはどれか。

- 1.ストーマと同じサイズに面板を切る。

- 2.パウチ周囲の皮膚はアルコールで拭く。

- 3.パウチを装着する際は、患者は腹部を膨らませる。

- 4.内容物がパウチ容量の8割を超えたらパウチを交換する。

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 43 問

- 創傷の治癒過程で正しいのはどれか。

- 1.炎症期、増殖期、退行期に分けられる。

- 2.創の局所を圧迫すると、治癒が促進される。

- 3.一次治癒とは、創を開放したままにすることをいう。

- 4.良好な肉芽の形成には、清潔な湿潤環境が必要である。

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 44 問

- 麻薬の取り扱いで正しいのはどれか。

- 1.看護師は麻薬施用者免許の申請ができる。

- 2.病棟での麻薬の保管は劇薬と同一の扱いにする。

- 3.使用後、アンプルに残った薬液は病棟で破棄する。

- 4.麻薬を紛失したら、麻薬管理者は都道府県知事に届け出る。

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 45 問

- スポーツ大会に参加していた成人男性のAさんが突然倒れ、心配停止になった。大会の保健管理担当の看護師が人工呼吸と心マッサージ(胸骨圧迫)を行っている。

この時点で看護師が周囲の人に出す指示で、優先されるのはどれか。 - 1.「Aさんに大声で呼びかけてください」

- 2.「AさんにAEDを装着してください」

- 3.「Aさんの家族に連絡してください」

- 4.「Aさんの血圧を測定してください」

- 解答を見る 解答:2

第 46 問 〜 第 60 問

-

- 第 46 問

- 65歳の男性のAさんは上部消化管の内視鏡検査を受ける際、抗コリン薬を投与された。

看護師がAさんに行う説明で適切なのはどれか。 - 1.検査直後から自動車を運転して帰宅できる。

- 2.検査終了後の半日は飲食を禁止する。

- 3.排尿困難を生じる可能性がある。

- 4.腹痛が強くても下血がなければ様子をみる。

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 47 問

- 在宅療養者を支援するチームケアで最も適切なのはどれか。

- 1.多職種の参加が必須である。

- 2.療養者はチームメンバーに含まれない。

- 3.チームリーダーの職種は規定されている。

- 4.療養者が納得してケアを選択できるように支援する。

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 48 問

- 66歳の女性のAさんは、2階建ての家屋で現在1人で暮らしている。変形性股関節症(osteoarthritis of the hip)で人工股関節全置換術を受けて退院した。

Aさんの移動時の安全を確保するための訪問看護師の対応で適切なのはどれか。 - 1.毛足の長い絨毯(じゅうたん)を敷くように勧める。

- 2.履き物はサンダルを使用するよう勧める。

- 3.2階で洗濯物を干すことを続けるよう勧める。

- 4.いつも買い物をする店までの移動手段を確認する。

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 49 問

- 壮年期の特徴はどれか。

- 1.味覚の感度の向上

- 2.総合的判断力の向上

- 3.早朝覚醒による睡眠障害

- 4.骨量増加による体重の増加

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 50 問

- 成人期で、加齢に伴い糖尿病(diabetes mellitus)を発症しやすくなる原因はどれか。

- 1.腎機能の低下

- 2.免疫機能の低下

- 3.動脈硬化の悪化

- 4.インスリン感受性の低下

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 51 問

- 塗装工事を行っていた作業員が頭痛を訴え嘔吐し、意識を消失して病院に搬入された。

最も考えられるのはどれか。 - 1.サリン中毒(sarin poisoning)

- 2.ボツリヌス中毒(botulism intoxication)

- 3.パラコート中毒(toxic effect of paraquat)

- 4.トリクロロエチレン中毒(toxic effect of trichloroethylene)

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 52 問

- 開腹術後の患者で機械的イレウス(mechanical ileus)を疑うのはどれか。

- 1.排ガスの停止

- 2.白血球数の減少

- 3.腸管のけいれん

- 4.アンモニア臭の吐物

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 53 問

- 肺気腫(pulmonary emphysema)の患者への日常生活の指導で適切なのはどれか。

- 1.胸式呼吸

- 2.水分の制限

- 3.低カロリー食の摂取

- 4.下肢の筋力トレーニング

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 54 問

- 慢性心不全(chronic heart failure)の患者の急性増悪を疑うのはどれか。

- 1.体重の減少

- 2.喘息様症状

- 3.下肢の熱感

- 4.くも状血管腫

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 55 問

- 超音波ガイド下で肝生検を受ける患者への説明で適切なのはどれか。

- 1.「検査当日は朝から食事ができません」

- 2.「肝生検は腰椎麻酔をしてから行います」

- 3.「針を刺す瞬間に大きく呼吸をしてください」

- 4.「検査後すぐにベッドの脇のポータブルトイレが使えます」

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 56 問

- 血液透析の導入期の看護で適切なのはどれか。

- 1.飲水は制限しない。

- 2.不均衡症候群に注意する。

- 3.透析実施中の歩行を促す。

- 4.血圧はシャント肢で測定する。

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 57 問

- 33歳の女性のAさんが、上口唇の水疱と痛みとを主訴に来院した。数年前から年に1、2回、同様の症状を繰り返している。上口唇の写真を示す。

看護師がAさんに行う説明で適切なのはどれか。

- 1.歯磨きは控える。

- 2.他の身体部位には生じない。

- 3.ストレスが発症の誘因になる。

- 4.他者への感染の危険性はない。

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 58 問

- 先天性の重度視覚障害があるAさんは、早期胃癌(early gastric cancer)の手術目的で入院した。Aさんは妻と2人で暮らしており、自宅ではほぼ自立して日常生活を送っていた。

看護師のAさんへの入院当日の対応で最も適切なのはどれか。 - 1.Aさんの病室は監視モニター付きの個室にする。

- 2.Aさんの病室で食堂やトイレの場所などを説明する。

- 3.起き上がるとスイッチが入るナースコールを設置する。

- 4.CT検査室への移動の際は、看護師が順路を説明しながら一緒に歩く。

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 59 問

- 43歳の女性のAさんは、過多月経を主訴に受診し、子宮筋腫(myoma of uterus)で単純子宮全摘術を受けた。

退院指導で最も適切なのはどれか。 - 1.「貧血は改善するでしょう」

- 2.「性行為は今度ずっとできません」

- 3.「更年期症状が現れる可能性があります」

- 4.「食物繊維をとるように心がけてください」

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 60 問

- 平成19年の国民生活基礎調査における65歳以上の有訴者率で正しいのはどれか。

- 1.約80%である。

- 2.男性の方が高い。

- 3.腰痛が最も高い。

- 4.年齢にかかわらずほぼ一定である。

- 解答を見る 解答:3

2010年度の看護師国家試験は、合格率91.8%、合格者数は49,688人でした。新卒の方に注目してみますと、48,509人の受験者数に対して46,785人の合格者数で合格率は96.4%でした。看護師国家試験は、出題基準の改定とともに内容は変わりますが、基本は過去問です。過去問・解答を普段からチェックする癖をつけておくと、過去問・解答の挑戦に改めて時間をとらなくても基礎力を高めることが出来るのでお勧めです。