2021年度(第111回)午後 第1問〜第60問看護師国家試験 過去問・解答

実施日:2022年2月13日(日) 【過去問・解答】看護師国家試験 TOPへ戻る

第 1 問 〜 第 15 問

-

- 第 1 問

- 平成29年(2017年)推計による日本の将来推計人口で令和47年(2065年)の将来推計人口に最も近いのはどれか。

- 1.6,800万人

- 2.8,800万人

- 3.1億800万人

- 4.1億2,800万人

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 2 問

- 生活習慣病の三次予防はどれか。

- 1.健康診断

- 2.早期治療

- 3.体力づくり

- 4.社会復帰のためのリハビリテーション

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 3 問

- 職業性疾病のうち情報機器〈VDT〉作業による健康障害はどれか。

- 1.じん肺

- 2.視力障害

- 3.振動障害

- 4.皮膚障害

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 4 問

- 介護保険における被保険者の要支援状態に関する保険給付はどれか。

- 1.医療給付

- 2.介護給付

- 3.年金給付

- 4.予防給付

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 5 問

- 看護師免許を付与するのはどれか。

- 1.保健所長

- 2.厚生労働大臣

- 3.都道府県知事

- 4.文部科学大臣

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 6 問

フィンク, S. L. の危機モデルで第2段階はどれか。- 1.衝撃

- 2.承認

- 3.適応

- 4.防御的退行

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 7 問

※採点除外等の取扱いをした問題

【採点上の取扱い】正解した受験者については採点対象に含め、不正解の受験者については採点対象から除外する。

【理由】問題として適切であるが、必修問題としては妥当でないため。ハヴィガースト, R. J. の発達課題で善悪の区別を学習するのはどれか。- 1.乳幼児期

- 2.児童期

- 3.青年期

- 4.中年期

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 8 問

- 次の時期のうち基礎代謝量が最も多いのはどれか。

- 1.青年期

- 2.壮年期

- 3.向老期

- 4.老年期

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 9 問

- 世界保健機関〈WHO〉が平成12年(2000年)に提唱した「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」はどれか。

- 1.健康寿命

- 2.健康余命

- 3.平均寿命

- 4.平均余命

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 10 問

- 指定訪問看護ステーションには常勤換算で( )人以上の看護職員を配置することが定められている。

( )に入るのはどれか。 - 1.1.0

- 2.1.5

- 3.2.0

- 4.2.5

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 11 問

- 左心室から全身に血液を送り出す血管はどれか。

- 1.大静脈

- 2.大動脈

- 3.肺静脈

- 4.肺動脈

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 12 問

- 内分泌器官はどれか。

- 1.乳腺

- 2.涙腺

- 3.甲状腺

- 4.唾液腺

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 13 問

- 呼吸中枢があるのはどれか。

- 1.間脳

- 2.小脳

- 3.大脳

- 4.脳幹

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 14 問

- 細菌感染で起こるショックはどれか。

- 1.心原性ショック

- 2.敗血症性ショック

- 3.アナフィラキシーショック

- 4.循環血液量減少性ショック

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 15 問

- 低体温から回復するための生体の反応はどれか。

- 1.発汗

- 2.ふるえ

- 3.乳酸の蓄積

- 4.体表面への血流増加

- 解答を見る 解答:2

第 16 問 〜 第 30 問

-

- 第 16 問

- 貧血の定義で正しいのはどれか。

- 1.血圧が低下すること

- 2.脈拍が速くなること

- 3.立ち上がると失神を起こすこと

- 4.ヘモグロビン濃度が減少していること

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 17 問

- 全身性けいれん発作を起こしている患者に最も優先して行うのはどれか。

- 1.気道確保

- 2.周囲の環境整備

- 3.末梢静脈路の確保

- 4.心電図モニターの装着

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 18 問

左心不全 でみられる症状はどれか。- 1.肝腫大

- 2.下腿浮腫

- 3.起坐呼吸

- 4.頸静脈怒張

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 19 問

- 大腸の狭窄による便秘はどれか。

- 1.器質性便秘

- 2.痙攣型便秘

- 3.弛緩型便秘

- 4.直腸性便秘

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 20 問

- 左片麻痺患者の上衣の交換で適切なのはどれか。

- 1.左腕から脱がせ、左腕から着せる。

- 2.左腕から脱がせ、右腕から着せる。

- 3.右腕から脱がせ、左腕から着せる。

- 4.右腕から脱がせ、右腕から着せる。

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 21 問

- 転倒・転落を起こすリスクを高める薬はどれか。

- 1.降圧薬

- 2.抗凝固薬

- 3.気管支拡張薬

- 4.副腎皮質ステロイド薬

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 22 問

- 注射針の刺入角度が45~90度の注射法はどれか。

- 1.皮下注射

- 2.皮内注射

- 3.筋肉内注射

- 4.静脈内注射

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 23 問

- 点滴静脈内注射で輸液ポンプを使用する際に設定する項目はどれか。

- 1.薬剤名

- 2.終了時間

- 3.投与月日

- 4.1時間あたりの流量

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 24 問

- 褥瘡の深達度分類で水疱形成のステージはどれか。

- 1.Ⅰ

- 2.Ⅱ

- 3.Ⅲ

- 4.Ⅳ

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 25 問

- 最も高い照度を必要とするのはどれか。

- 1.病室

- 2.手術野

- 3.トイレ

- 4.病棟の廊下

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 26 問

- 生体内でタンパク質が分解され、アミノ酸の代謝が進んで生じたアンモニアは肝臓で( )に変換される。

( )に入るのはどれか。 - 1.尿酸

- 2.尿素

- 3.亜硝酸

- 4.一酸化窒素

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 27 問

- 若年者よりも高齢者が熱中症を起こしやすい理由はどれか。

- 1.熱産生量の増加

- 2.熱放散量の増加

- 3.自律性体温調節反応の低下

- 4.視床下部の体温調節中枢のセットポイントの低下

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 28 問

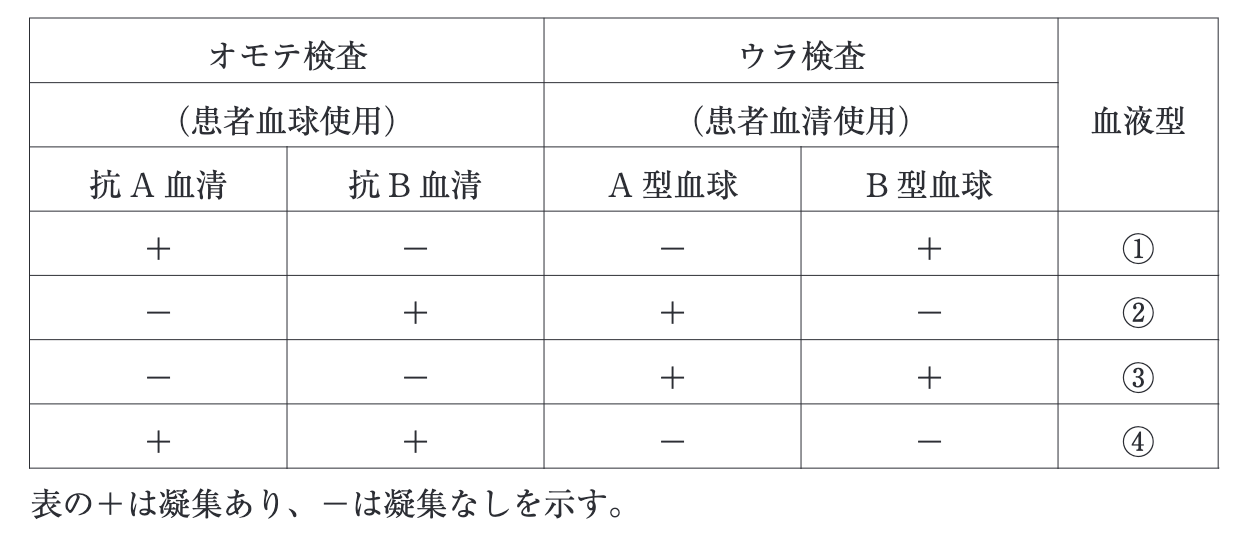

- ABO式血液型におけるオモテ検査とウラ検査の結果の表を示す。

血液型判定の結果がO型となるのはどれか。

- 1.①

- 2.②

- 3.③

- 4.④

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 29 問

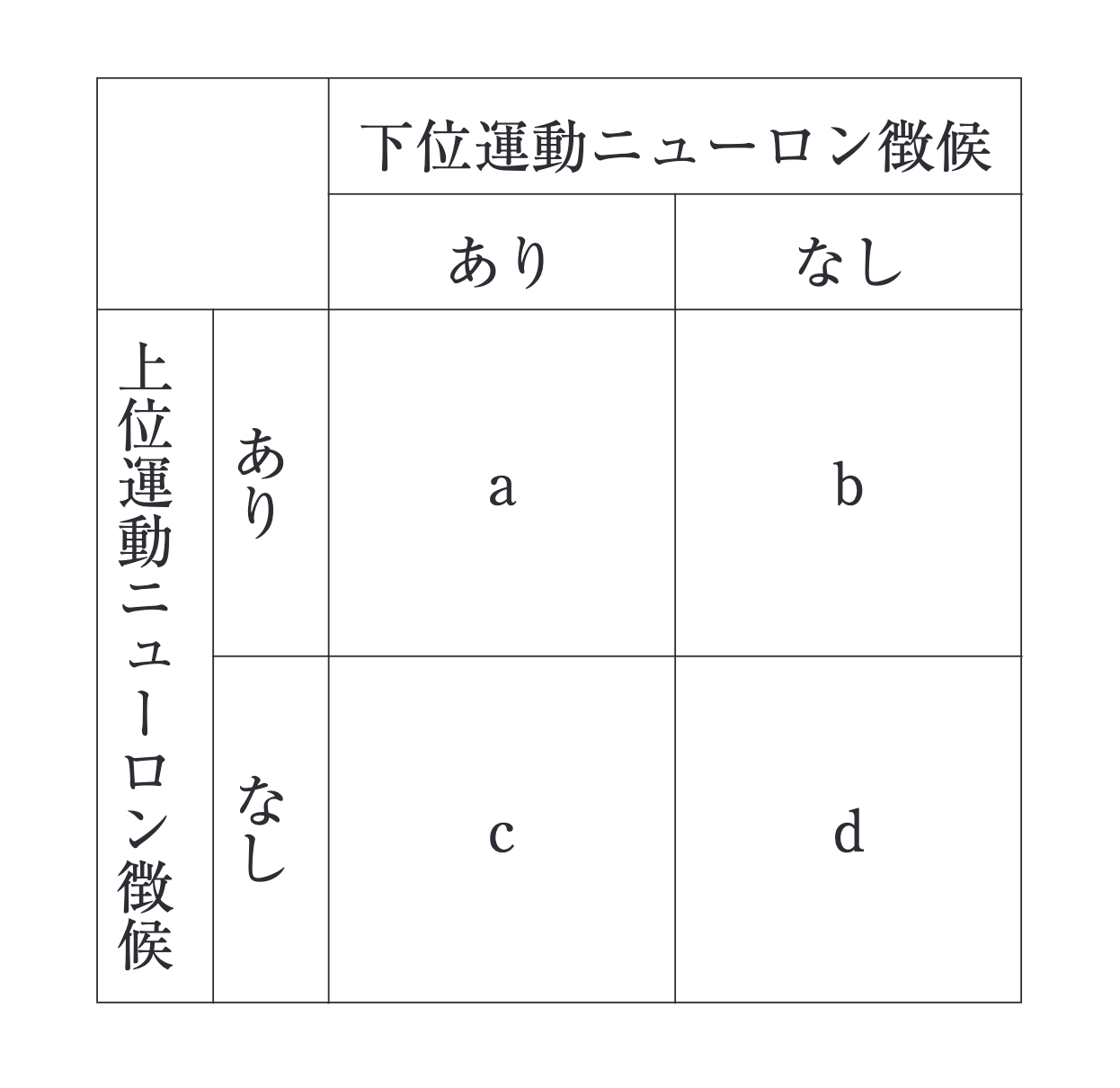

- 上位運動ニューロン徴候および下位運動ニューロン徴候の有無について表に示す。

筋萎縮性側索硬化症〈ALS〉 において正しいのはどれか。

- 1.a

- 2.b

- 3.c

- 4.d

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 30 問

- 診療報酬制度について正しいのはどれか。

- 1.診療報酬の点数は3年に1回改定される。

- 2.診療報酬は都道府県が医療機関に支払う。

- 3.医療機関への支払いは出来高払いのみである。

- 4.厚生労働大臣の指定を受けた医療機関で利用できる。

- 解答を見る 解答:4

第 31 問 〜 第 45 問

-

- 第 31 問

- 次の法律のうち最も新しく制定されたのはどれか。

- 1.未成年者喫煙禁止法

- 2.麻薬及び向精神薬取締法

- 3.アルコール健康障害対策基本法

- 4.ギャンブル等依存症対策基本法

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 32 問

- 21世紀における第二次国民健康づくり運動〈健康日本21(第二次)〉では、( )分野53項目の目標が設定された。

( )に入る数値はどれか。 - 1.4

- 2.5

- 3.6

- 4.7

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 33 問

- 医療法に基づく記述で正しいのはどれか。

- 1.病床の区分は療養病床と一般病床の2種類である。

- 2.地域医療支援病院は厚生労働大臣の承認が必要である。

- 3.無床診療所の開設には厚生労働大臣への届出が必要である。

- 4.有床診療所は19人以下の患者を入院させる施設を有するものである。

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 34 問

- クリティカル・シンキングで適切なのはどれか。

- 1.物事を否定的にみる。

- 2.根拠に基づいて考える。

- 3.主観的な情報を重視する。

- 4.直感的に状況を判断する。

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 35 問

- 構音障害がある成人患者への対応で適切なのはどれか。

- 1.手話で説明する。

- 2.筆談を提案する。

- 3.耳元で話しかける。

- 4.不明瞭な言語は繰り返し聞き直す。

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 36 問

- 看護過程において評価する項目はどれか。

- 1.看護技術の習得度

- 2.看護教育の活用度

- 3.看護記録の完成度

- 4.看護目標の達成度

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 37 問

- 医療器材と消毒・滅菌の組合せで正しいのはどれか。

- 1.手術用持針器 ── 第4 級アンモニウム塩

- 2.ステンレス製便器 ── 熱水消毒

- 3.軟性内視鏡 ── 高圧蒸気滅菌

- 4.ベッド柵 ── グルタラール

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 38 問

- 点眼薬の投与について正しいのはどれか。

- 1.点眼時は上眼瞼を上げる。

- 2.点眼容器の先端は眼瞼結膜に当てる。

- 3.点眼後は眼球を圧迫する。

- 4.眼から溢れた薬液は拭き取る。

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 39 問

- 52歳の女性が上腹部痛と吐血を主訴に受診し輸血を行うこととなった。

輸血時の対応で正しいのはどれか。 - 1.赤血球製剤を30~37℃で融解する。

- 2.血液型検査とクロスマッチ検査用の採血を同時に行う。

- 3.クロスマッチ検査の結果を医師と看護師で確認する。

- 4.輸血開始から15分後にアレルギー反応の初回観察を行う。

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 40 問

- 四肢の動脈性外出血に対する止血法で適切なのはどれか。

- 1.出血部位を心臓より高く保つ。

- 2.止血帯は幅1cm未満を用いる。

- 3.止血帯は連続して4時間使用する。

- 4.出血部位を動脈圧より低い圧で圧迫する。

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 41 問

- 成人の後腸骨稜からの骨髄穿刺で正しいのはどれか。

- 1.仰臥位で行う。

- 2.穿刺時は深呼吸を促す。

- 3.骨髄液吸引時に痛みが生じる。

- 4.終了後、当日の入浴は可能である。

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 42 問

- Aさん(55歳、男性、会社員)は

胃癌 の終末期である。

Aさんの訴えのうちスピリチュアルペインの表出はどれか。 - 1.「腹痛がずっと続いています」

- 2.「吐き気が続くと思うと不安です」

- 3.「今後の生活にかかるお金が心配です」

- 4.「これまでの自分の人生が意味のないものに思えます」

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 43 問

- Aさん(63歳、男性)は3年前から

肺気腫 で定期受診を続けていた。最近、歩行時の息切れが強くなってきたことを自覚し、心配になったため受診した。受診時、呼吸数は34/分で、口唇のチアノーゼがみられた。

Aさんについて正しいのはどれか。 - 1.1回換気量が増加している。

- 2.呼気よりも吸気を促すと効果的である。

- 3.経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉は上昇している。

- 4.病状が進行すると動脈血二酸化炭素分圧〈PaCO2〉が上昇する。

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 44 問

- 中心静脈栄養法を受けている患者の看護について適切なのはどれか。

- 1.カテーテルの刺入部は見えないように覆う。

- 2.カテーテル刺入部を定期的に消毒する。

- 3.カテーテルの固定位置を毎日確認する。

- 4.予防的に抗菌薬の投与を行う。

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 45 問

高尿酸血症 で正しいのはどれか。- 1.痛風結節は疼痛を伴う。

- 2.痛風発作は飲酒で誘発される。

- 3.

痛風 による関節炎の急性期に尿酸降下薬を投与する。 - 4.血清尿酸値9.0mg/dL以下を目標にコントロールする。

- 解答を見る 解答:2

第 46 問 〜 第 60 問

-

- 第 46 問

ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉感染症 で正しいのはどれか。- 1.空気感染する。

- 2.無症候期がある。

- 3.DNAウイルスによる。

- 4.血液中のBリンパ球に感染する。

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 47 問

- 鼓室形成術を受けた患者の退院指導の内容で正しいのはどれか。

- 1.水泳は可能である。

- 2.耳垢はこまめに除去する。

- 3.鼻を強くかむことを禁じる。

- 4.エレベーターの使用を勧める。

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 48 問

- 下腿の介達牽引を受けている患者が足背のしびれを訴えている。

看護師が確認すべき項目で優先度が高いのはどれか。 - 1.下肢の肢位

- 2.牽引の方向

- 3.重錘の重さ

- 4.弾性包帯のずれ

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 49 問

前立腺癌 について正しいのはどれか。- 1.肺転移の頻度は低い。

- 2.血清PSA値が高値となる。

- 3.患者の多くは60歳未満である。

- 4.テストステロン補充療法が行われる。

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 50 問

乳癌 の患者に対する抗エストロゲン薬の副作用はどれか。- 1.低血糖

- 2.ほてり

- 3.肺線維症

- 4.

末梢神経障害

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 51 問

- 高齢者が術後に呼吸器合併症を発症しやすい理由はどれか。

- 1.1秒率の減少

- 2.残気量の減少

- 3.嚥下反射の亢進

- 4.気道の線毛運動の亢進

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 52 問

- 加齢に伴う高齢者の循環器系の変化で正しいのはどれか。

- 1.運動時の心拍出量が増大する。

- 2.拡張期血圧が上昇する。

- 3.心室壁が厚くなる。

- 4.脈圧が狭小化する。

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 53 問

- 結晶性知能はどれか。

- 1.よく利用するスーパーマーケットから自宅までの近道を考える。

- 2.パソコン教室で操作方法を覚える。

- 3.携帯電話に電話番号を登録する。

- 4.外国語の単語を暗記する。

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 54 問

- 令和元年度(2019年度)「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査」の結果において、養護者による高齢者虐待に関する説明で正しいのはどれか。

- 1.夫による虐待が最も多い。

- 2.被虐待者の9割が女性である。

- 3.心理的虐待が全体の6割を占めている。

- 4.被虐待者の認知症高齢者の日常生活自立度判定基準はランクⅡが最も多い。

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 55 問

- 退職した高齢者に就労機会を提供するのはどれか。

- 1.シルバー人材センター

- 2.老人福祉センター

- 3.老人クラブ

- 4.自治会

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 56 問

- 高齢者に経口薬の薬効が強く現れる理由はどれか。

- 1.骨密度の低下

- 2.胃酸分泌の減少

- 3.消化管運動の低下

- 4.血清アルブミンの減少

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 57 問

- 新生児や乳児が胎児期に母体から受け取った抗体は次のどれか。

- 1.IgA

- 2.IgD

- 3.IgG

- 4.IgM

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 58 問

- 第二次性徴で正しいのはどれか。

- 1.女児は乳房の発育から始まる。

- 2.発現は男児が女児よりも早い。

- 3.初経の開始後に、第二次発育急進が起こる。

- 4.精通は11歳の男児のほとんどに認められる。

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 59 問

- 学童期の肥満で正しいのはどれか。

- 1.Kaup〈カウプ〉指数で評価する。

- 2.症候性の肥満がほとんどを占める。

- 3.食事では蛋白質の摂取制限を行う。

- 4.成人期の生活習慣病のリスク因子である。

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 60 問

- 生後11か月の男児。ある日の朝、自宅でボタン型電池を飲み込んだ疑いがあり、その日の午前中に外来を受診した。胸部エックス線撮影によって、ボタン型電池が食道下部にあることが確認された。

行われる処置で適切なのはどれか。 - 1.背部の叩打

- 2.緩下薬の使用

- 3.催吐薬の使用

- 4.緊急摘出術の実施

- 解答を見る 解答:4

2021年度の看護師国家試験は、合格率91.3%、合格者数は59,344人でした。必修問題の合格基準は40点以上/50点、一般問題・状況設定問題の合格基準は167点以上/250点でした。看護師国家試験は、出題基準の改定とともに内容は変わりますが、基本は過去問です。過去問・解答を普段からチェックする癖をつけておくと、過去問・解答の挑戦に改めて時間をとらなくても基礎力を高めることが出来るのでお勧めです。