2012年度(第102回)午後 第1問〜第60問看護師国家試験 過去問・解答

実施日:2013年2月17日(日) 【過去問・解答】看護師国家試験 TOPへ戻る

第 1 問 〜 第 15 問

-

- 第 1 問

- 日本の平成22年(2010年)における女性の平均寿命はどれか。

- 1.76.39年

- 2.79.64年

- 3.86.39年

- 4.89.64年

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 2 問

- 炭坑従事者に起こりやすい職業性疾患はどれか。

- 1.潜函病(dysbarism)

- 2.じん肺(pneumoconiosis)

- 3.中皮腫(mesothelioma)

- 4.白ろう病(white finger disease)

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 3 問

- 介護保険制度における施設サービス費の原則的な利用者負担の割合はどれか。

- 1.1割

- 2.2割

- 3.3割

- 4.5割

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 4 問

- 倫理原則の「善行」はどれか。

- 1.患者に身体的損傷を与えない。

- 2.患者に利益をもたらす医療を提供する。

- 3.すべての人々に平等に医療を提供する。

- 4.患者が自己決定し選択した内容を尊重する。

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 5 問

- マズロー,A.H.(Maslow,A.H.)の基本的欲求階層論で最も低次の欲求はどれか。

- 1.自己実現の欲求

- 2.所属と愛の欲求

- 3.生理的欲求

- 4.安全の欲求

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 6 問

- 標準的な発育をしている児において体重が出生時の約2倍になる月齢はどれか。

- 1.1か月

- 2.3か月

- 3.6か月

- 4.9か月

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 7 問

- 標準的な発育をしている児において脳重量が成人の約90%に達する年齢はどれか。

- 1.5〜6歳

- 2.8〜9歳

- 3.11〜12歳

- 4.15〜16歳

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 8 問

- 乳児期の特徴はどれか。

- 1.分離不安

- 2.第一次反抗期

- 3.ギャングエイジ

- 4.自我同一性の確立

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 9 問

- 平成22年(2010年)国民生活基礎調査で、65歳以上の者のいる世帯の全世帯に占める割合はどれか。

- 1.22.60%

- 2.32.60%

- 3.42.60%

- 4.52.60%

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 10 問

- 健常な成人の体重における水分の割合に最も近いのはどれか。

- 1.20%

- 2.40%

- 3.60%

- 4.80%

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 11 問

- 血中濃度が上昇すると黄疸となるのはどれか。

- 1.グルコース

- 2.ビリルビン

- 3.クレアチニン

- 4.総コレステロール

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 12 問

- 末血液中の[ ]が低下した状態を貧血という。

[ ]に入るのはどれか。 - 1.血漿量

- 2.血小板数

- 3.アルブミン濃度

- 4.ヘモグロビン濃度

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 13 問

- 表在感覚の受容器が存在する部位はどれか。

- 1.筋肉

- 2.皮膚

- 3.関節

- 4.骨

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 14 問

- Koplik〈コプリック〉斑がみられる疾患はどれか。

- 1.麻疹(measles)

- 2.手足口病(hand, foot and mouth disease)

- 3.帯状疱疹(herpes zoster)

- 4.ヘルパンギーナ(herpangina)

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 15 問

- 嚥下障害のある患者の食事介助で適切なのはどれか。

- 1.水分はとろみをつける。

- 2.頸部を伸展する。

- 3.一口量を多くする。

- 4.むせたときには水を飲ませる。

- 解答を見る 解答:1

第 16 問 〜 第 30 問

-

- 第 16 問

- グリセリン浣腸を実施する際、腸管穿孔の危険性が最も高い体位はどれか。

- 1.立位

- 2.側臥位

- 3.仰臥位

- 4.シムス位

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 17 問

- 長期臥床によって生じるのはどれか。

- 1.高血糖

- 2.筋萎縮

- 3.食欲増進

- 4.心拍出量の増加

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 18 問

- 点滴静脈内注射1,800ml/日を行う。

一般用輸液セット(20滴≒1ml)を使用した場合、1分間の滴下数はどれか。 - 1.19滴

- 2.25滴

- 3.50滴

- 4.75滴

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 19 問

- 温罨法の作用で正しいのはどれか。

- 1.平滑筋が緊張する。

- 2.局所の血管が収縮する。

- 3.知覚神経の興奮を鎮静する。

- 4.細胞の新陳代謝を抑制する。

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 20 問

- AEDの使用方法で正しいのはどれか。

- 1.電極パッドは水で濡(ぬ)らしてから貼る。

- 2.電極パッドは心臓をはさむ位置に貼る。

- 3.通電時は四肢を押さえる。

- 4.通電直後は患者に触れない。

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 21 問

- 災害時のトリアージで最優先治療群のトリアージタッグはどれか。

- 1.赤

- 2.黄

- 3.黒

- 4.緑

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 22 問

- McBurney〈マックバーネー〉点の圧痛を特徴とする疾患はどれか。

- 1.胃潰瘍(gastric ulcer)

- 2.急性膵炎(acute pancreatitis)

- 3.尿管結石症(ureterolithiasis)

- 4.急性虫垂炎(acute appendicitis)

- 5.子宮内膜症(endometriosis)

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 23 問

- 神経性食欲不振症(anorexia nervosa)の症状または所見はどれか。

- 1.発熱

- 2.咳嗽

- 3.徐脈

- 4.高血圧

- 5.過多月経

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 24 問

- 長期間の使用によって満月様顔貌〈ムーンフェイス〉になるのはどれか。

- 1.ヘパリン

- 2.インスリン

- 3.テオフィリン

- 4.プレドニゾロン

- 5.インドメタシン

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 25 問

- 努責やくしゃみをしたときに生じる尿失禁はどれか。

- 1.溢流性尿失禁(overflow incontinence of urine)

- 2.機能性尿失禁(functional incontinence of urine)

- 3.切迫性尿失禁(urge incontinence of urine)

- 4.反射性尿失禁(reflex incontinence of urine)

- 5.腹圧性尿失禁(stress incontinence of urine)

- 解答を見る 解答:5

-

- 第 26 問

- 血中カルシウム濃度を上昇させるホルモンを分泌する器官はどれか。

- 1.副甲状腺

- 2.甲状腺

- 3.下垂体

- 4.副腎

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 27 問

- ヒトの精子細胞における染色体の数はどれか。

- 1.22本

- 2.23本

- 3.44本

- 4.46本

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 28 問

- 低値によって脂質異常症(dyslipidemia)と診断される検査項目はどれか。

- 1.トリグリセリド

- 2.総コレステロール

- 3.低比重リポ蛋白コレステロール〈LDL-C〉

- 4.高比重リポ蛋白コレステロール〈HDL-C〉

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 29 問

- 麻痺すると猿手を生じるのはどれか。

- 1.総腓骨神経

- 2.橈骨神経

- 3.尺骨神経

- 4.正中神経

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 30 問

- 労働基準法において、就業中の妊産婦から請求がなくても使用者が処遇すべきなのはどれか。

- 1.産前6週間の就業禁止

- 2.産後6週間の就業禁止

- 3.深夜業の就業禁止

- 4.育児時間の確保

- 解答を見る 解答:2

第 31 問 〜 第 45 問

-

- 第 31 問

- ノーマライゼーションに基づくのはどれか。

- 1.救急搬送体制を整備すること

- 2.医療機関にいつでも受診ができること

- 3.公共交通機関をバリアフリー化すること

- 4.障害者に介護施設への入所を勧めること

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 32 問

- 日本の平成21年(2009年)の人口動態統計における悪性新生物(malignant neoplasm)に関する記述で正しいのはどれか。

- 1.死因別順位は第2位である。

- 2.年間死亡者数は約80万人である。

- 3.部位別にみた年齢調整死亡率は、男性では胃が最も高い。

- 4.部位別にみた死亡者数は、気管、気管支及び肺が最も多い。

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 33 問

- 聴覚障害のある患者とのコミュニケーションで正しいのはどれか。

- 1.補聴器の使用中は低音で話す。

- 2.手話のときは口元を動かさない。

- 3.音の反響が強い場所を選択する。

- 4.感音性難聴の場合は大きな声で話す。

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 34 問

- 結核菌の消毒に効果があるのはどれか。

- 1.エタノール

- 2.アクリノール

- 3.ベンザルコニウム

- 4.クロルヘキシジン

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 35 問

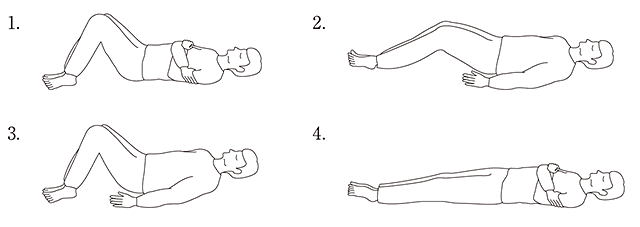

- 四肢に障害がない患者を仰臥位から側臥位に体位変換するときの姿勢を図に示す。

適切なのはどれか。

- 1.1

- 2.2

- 3.3

- 4.4

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 36 問

- インシデントレポートについて正しいのはどれか。

- 1.警察への届出義務がある。

- 2.法令で書式が統一されている。

- 3.事故が発生するまで報告しない。

- 4.異なる職種間で内容を共有する。

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 37 問

- 口腔ケアの効果として正しいのはどれか。

- 1.プラークの形成

- 2.唾液分泌の促進

- 3.口腔内のpHの酸性化

- 4.バイオフィルムの形成

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 38 問

- 薬とその副作用の組合せで正しいのはどれか。

- 1.抗ヒスタミン薬 ─ 難聴

- 2.スルホニル尿素薬 ─ 咳嗽

- 3.中枢性麻薬性鎮咳薬 ─ 便秘

- 4.アミノグリコシド系薬 ─ 骨粗鬆症

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 39 問

- 成人の腸骨の骨髄穿刺で適切なのはどれか。

- 1.穿刺前6時間は絶食とする。

- 2.穿刺は仰臥位で行う。

- 3.穿刺時は深呼吸を促す。

- 4.穿刺後、穿刺部位は圧迫止血する。

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 40 問

- 食の支援に関わる職種とその役割の組合せで適切なのはどれか。

- 1.歯科衛生士 ─ 義歯の作成

- 2.管理栄養士 ─ 経腸栄養の処方

- 3.言語聴覚士 ─ 嚥下機能の評価

- 4.薬剤師 ─ 摂食行動の評価

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 41 問

- 人工呼吸器による陽圧換気によって生じるのはどれか。

- 1.肺水腫(pulmonary edema)

- 2.脳内出血(intracerebral hemorrhage)

- 3.胃液分泌の低下

- 4.心拍出量の低下

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 42 問

- 手術中に下肢に弾性ストッキングを着用する主な目的はどれか。

- 1.浮腫の軽減

- 2.筋力の維持

- 3.体温低下の予防

- 4.深部静脈血栓形成の予防

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 43 問

- 外傷性脳損傷(traumatic brain injury)によって軽度記憶障害のある患者への認知リハビリテーションで適切なのはどれか。

- 1.簡単な計算を取り入れる。

- 2.毎日新しい行動を試みる。

- 3.暗記の練習のときはメモを取る。

- 4.視覚的なイメージより言葉のほうが記憶しやすい。

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 44 問

- 腰椎転移のある食道癌(esophageal cancer)の患者。癌性疹痛にフェンタニル貼付剤を使用しているが、右下肢に神経因性疹痛が頻発している。1日に4〜6回レスキューとしてのモルヒネ注射薬を使用しており、入眠すると15秒程度の無呼吸がみられる。

緩和ケアチームで検討すべき対応はどれか。 - 1.酸素吸入

- 2.鎮痛補助薬の使用

- 3.モルヒネ注射薬の増量

- 4.フェンタニル貼付剤の増量

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 45 問

- 慢性腎不全(chronic renal failure)で透析導入を判断するときの指標となる検査はどれか。

- 1.尿酸〈UA〉値

- 2.糸球体濾過値〈GFR〉

- 3.点滴静注腎盂造影〈DIP〉

- 4.PSP〈フェノールスルホンフタレイン〉15分値

- 解答を見る 解答:2

第 46 問 〜 第 60 問

-

- 第 46 問

- 1年前にハチに刺された人が再びハチに刺された。起こる可能性のあるアレルギー反応はどれか。

- 1.Ⅰ型アレルギー

- 2.Ⅱ型アレルギー

- 3.Ⅲ型アレルギー

- 4.Ⅳ型アレルギー

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 47 問

- 電動のこぎりの操作ミスで、左第2指と3指とも近位指節間〈PIP〉関節と遠位指節間〈DIP〉関節の間で切断した患者が、手指の再接着術を受けた。他に外傷はない。

術後1日の観察で適切なのはどれか。 - 1.Volkmann〈フォルクマン〉拘縮(Volkmann contracture)の有無

- 2.中手指節MP関節の関節可動域

- 3.遠位部の血液循環の状態

- 4.接着部の瘢痕化

- 解答を見る 解答:3

-

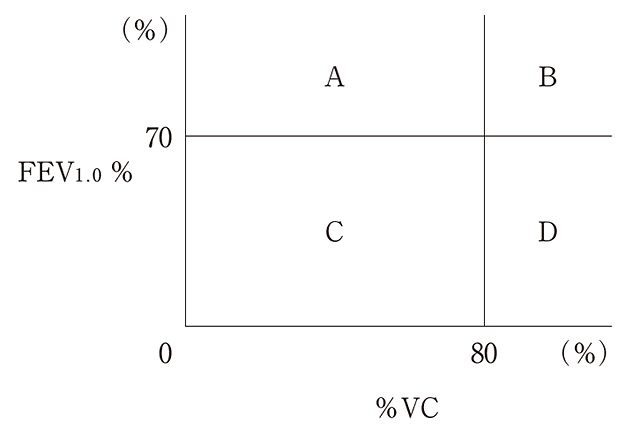

- 第 48 問

- スパイロメトリーの結果による換気機能診断図を示す。閉塞性換気障害(obstructive ventilatory impairment)と診断される分類はどれか。

- 1.A

- 2.B

- 3.C

- 4.D

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 49 問

- 精神看護に関連する理論と理論家の組合せで正しいのはどれか。

- 1.現存在分析 ─ フロイト,S.(Freud,S.)

- 2.ストレス理論 ─ シュナイダー,K.(Schuneider,K.)

- 3.精神発達理論 ─ オレム,D.(Orem,D.)

- 4.患者-看護師関係 ─ ペプロウ,E.(Peplau,E.)

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 50 問

- 選択的セロトニン再取り込み阻害薬〈SSRI〉について正しいのはどれか。

- 1.パニック障害に対する効果はない。

- 2.抗コリン作用は三環系抗うつ薬よりも弱い。

- 3.うつ状態が改善したら直ちに使用を中止する。

- 4.抗うつ効果の評価は投与開始後3日以内に行う。

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 51 問

- リエゾン精神看護に関する説明で正しいのはどれか。

- 1.直接ケアは含まれない。

- 2.精神疾患の既往のある患者は対象とならない。

- 3.看護師は必要に応じて精神病床への移動を指示できる。

- 4.身体疾患と精神的問題とを併せ持つ患者を対象とする。

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 52 問

- 精神科病院に入院中の患者の法的処遇について正しいのはどれか。

- 1.患者は退院を請求できる。

- 2.看護師は面会を制限できる。

- 3.保護者は外出の可否を判断できる。

- 4.精神保健指定医は手紙の発信を制限できる。

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 53 問

- Aさん(19歳、女性)は、境界性人格〈パーソナリティ〉障害(borderline personality disorder)で入院している。病棟では、安全管理のため、個人用の爪切りをナースステーションで管理している。Aさんが自分の爪切りを使用した後、看護師が返却を求めると「主治医の先生は自分で持っていてもいいって言ったのよ」と攻撃的な口調で抵抗した。この日、主治医は不在であった。

Aさんへの対応として最も適切なのはどれか。 - 1.「先生はそのようなことは言わないと思います」

- 2.「先生は不在なので、私の指示に従ってください」

- 3.「病棟の安全が守れないので退院していただきます」

- 4.「先生に確認がとれるまで、こちらでお預かりします」

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 54 問

- Aさん(78歳)は、妻(76歳)と2人で暮らしている。糖尿病(diabetes mellitus)と診断されている。認知症(dementia)ではない。主治医の指示で、インスリン自己注射を指導するために訪問看護が導入された。Aさんは「針が怖いから、看護師さんが注射をしてください」と言う。

Aさんへの訪問看護師の対応で適切なのはどれか。 - 1.「針は細いので怖くないです」

- 2.「一緒に少しずつやっていきましょう」

- 3.「注射ができないと家での療養は難しくなります」

- 4.「そうですね。Aさんも奥さんもしなくていいです」

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 55 問

- 介護保険法施行令において特定疾病に指定されているのはどれか。

- 1.脊髄損傷(spinal cord injury)

- 2.Crohn〈クローン〉病(Crohn disease)

- 3.脳血管疾患(cerebrovascular disease)

- 4.大骨頸部骨折(femoral neck fracture)

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 56 問

- Aさん(68歳)は要介護1で、1人で暮らしている。間質性肺炎(interstitial pneumonia)のために在宅酸素療法が開始された。

Aさんのサービス担当者会議で訪問看護師が行う提案で適切なのはどれか。 - 1.炊事の禁止

- 2.毎日の体温測定

- 3.1人での外出禁止

- 4.訪問入浴サービスの導入

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 57 問

- Aさんは、要介護2で在宅療養をしている。仙骨部に2cm×3cmの水疱を形成した。この1週間、臥床していることが多くなり、食事摂取量も減ってきている。

訪問看護師がAさんの家族に行う提案として適切なのはどれか。 - 1.体圧分散マットの使用

- 2.膀胱留置カテーテルの留置

- 3.夜間の2時間ごとの体位変換

- 4.訪問介護への褥瘡処置の依頼

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 58 問

- 高齢者から生活史を聴取する方法として適切なのはどれか。

- 1.家族の承諾を必須とする。

- 2.認知機能の評価尺度を用いる。

- 3.事実とは異なる部分を修正する。

- 4.高齢者自身の生きてきた時代背景を聴く。

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 59 問

- 平成3年(1991年)に国際連合総会〈国連総会〉で決議された「高齢者のための国連原則」でないのはどれか。

- 1.公平の原則

- 2.参加の原則

- 3.尊厳の原則

- 4.自己実現の原則

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 60 問

- 介護老人福祉施設に入居中の高齢者。認知症高齢者の日常生活自立度判定基準Ⅳ、四肢の麻痺はない。衣類の選択について最も適切なのはどれか。

- 1.材質選びは本人に任せる。

- 2.ボタンでとめる上着を選ぶ。

- 3.夜間就寝時には寝衣に着替える。

- 4.皮膚の瘙痒感があれば、つなぎ服を着用させる。

- 解答を見る 解答:3

2012年度の看護師国家試験は、合格率88.8%、合格者数は50,224人でした。必修問題の合格基準は40点以上/50点、一般問題・状況設定問題の合格基準は160点以上/250点でした。看護師国家試験は、出題基準の改定とともに内容は変わりますが、基本は過去問です。過去問・解答を普段からチェックする癖をつけておくと、過去問・解答の挑戦に改めて時間をとらなくても基礎力を高めることが出来るのでお勧めです。