2016年度(第106回)午後 第1問〜第60問看護師国家試験 過去問・解答

実施日:2017年2月19日(日) 一覧に戻る

第 1 問 〜 第 15 問

-

- 第 1 問

- 日本の平成26年(2014年)の死亡数はどれか。

- 1.約47万人

- 2.約87万人

- 3.約127万人

- 4.約167万人

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 2 問

- 平成25年(2013年)の国民健康・栄養調査による40歳代男性の肥満者の割合に最も近いのはどれか。

- 1.15%

- 2.35%

- 3.55%

- 4.75%

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 3 問

- 光化学オキシダントの原因物質はどれか。

- 1.ヒ素

- 2.フロン

- 3.窒素酸化物

- 4.ホルムアルデヒド

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 4 問

- 後期高齢者医療制度が定められているのはどれか。

- 1.医療法

- 2.健康保険法

- 3.高齢社会対策基本法

- 4.高齢者の医療の確保に関する法律

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 5 問

- 国際看護師協会〈ICN〉による看護師の倫理綱領における看護師の基本的責任はどれか。

- 1.疾病の回復

- 2.医師の補助

- 3.苦痛の緩和

- 4.薬剤の投与

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 6 問

- 肺サーファクタントの分泌によって胎児の肺機能が成熟する時期はどれか。

- 1.在胎10週ころ

- 2.在胎18週ころ

- 3.在胎26週ころ

- 4.在胎34週ころ

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 7 問

- 入院患者の与薬時に誤認を防止するために確認するのは患者の名前とどれか。

- 1.診察券

- 2.お薬手帳

- 3.健康保険証

- 4.ネームバンド

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 8 問

- 基礎代謝量が最も多い時期はどれか。

- 1.青年期

- 2.壮年期

- 3.向老期

- 4.老年期

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 9 問

- 介護老人保健施設の設置目的が定められているのはどれか。

- 1.介護保険法

- 2.健康保険法

- 3.地域保健法

- 4.老人福祉法

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 10 問

- 病床数300床以上の医療機関で活動する感染制御チームで適切なのはどれか。

- 1.医師で構成される。

- 2.各病棟に配置される。

- 3.アウトブレイク時に結成される。

- 4.感染症に関するサーベイランスを行う。

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 11 問

- 神経伝達物質はどれか。

- 1.アルブミン

- 2.フィブリン

- 3.アセチルコリン

- 4.エリスロポエチン

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 12 問

- キューブラー・ロス,E.(Kübler-Ross,E.)による死にゆく人の心理過程で第2段階はどれか。

- 1.死ぬことへの諦め

- 2.延命のための取り引き

- 3.死を認めようとしない否認

- 4.死ななければならないことへの怒り

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 13 問

- 下血がみられる疾患はどれか。

- 1.肝囊胞(liver cyst)

- 2.大腸癌(colorectal cancer)

- 3.卵巣癌(ovarian cancer)

- 4.腎盂腎炎(pyelonephritis)

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 14 問

- 無尿の定義となる1日の尿量はどれか。

- 1.0mL

- 2.100mL未満

- 3.400mL未満

- 4.700mL未満

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 15 問

- 飛沫感染するのはどれか。

- 1.疥癬(scabies)

- 2.コレラ(cholera)

- 3.A型肝炎(hepatitis A)

- 4.インフルエンザ(influenza)

- 解答を見る 解答:4

第 16 問 〜 第 30 問

-

- 第 16 問

- 水痘(varicella)の症状はどれか。

- 1.耳下腺の腫脹

- 2.両頰部のびまん性紅斑

- 3.水疱へと進行する紅斑

- 4.解熱前後の斑状丘疹性発疹

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 17 問

- 血漿と等張のブドウ糖溶液の濃度はどれか。

- 1.5%

- 2.10%

- 3.20%

- 4.50%

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 18 問

- ジャパン・コーマ・スケール〈JCS〉で「刺激しても覚醒せず痛み刺激に対して払いのけるような動作をする」と定義されるのはどれか。

- 1.Ⅰ-3

- 2.Ⅱ-20

- 3.Ⅲ-100

- 4.Ⅲ-300

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 19 問

- グリセリン浣腸を実施する際、腸管穿孔の危険性が最も高い体位はどれか。

- 1.立位

- 2.仰臥位

- 3.腹臥位

- 4.左側臥位

- 解答を見る 解答:1

-

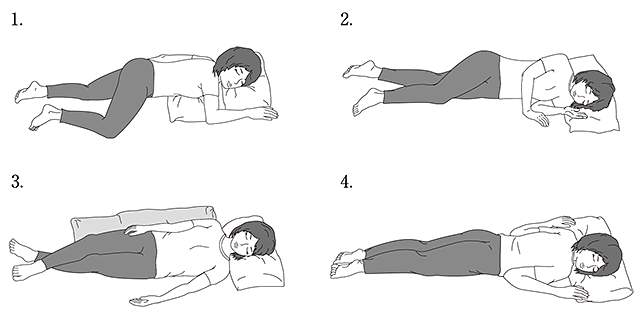

- 第 20 問

- 体位を図に示す。

Sims〈シムス〉位はどれか。

- 解答を見る 解答:1

-

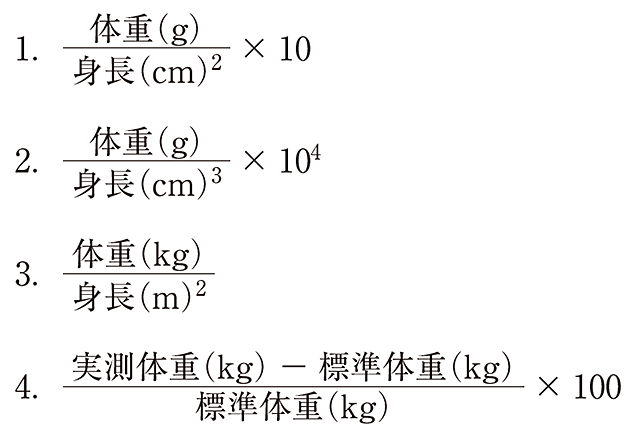

- 第 21 問

- Kaup〈カウプ〉指数の計算式はどれか。

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 22 問

- 針刺し事故によって感染するのはどれか。

- 1.RSウイルス

- 2.B型肝炎ウイルス

- 3.ヘルペスウイルス

- 4.サイトメガロウイルス

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 23 問

- 氷枕の作り方で適切なのはどれか。

- 1.氷を隙間なく入れる。

- 2.濡れたタオルで覆う。

- 3.内部の空気は残しておく。

- 4.水漏れがないことを確認する。

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 24 問

- 一次救命処置時の成人への胸骨圧迫の深さで適切なのはどれか。

- 1.2〜3cm

- 2.5〜6cm

- 3.8〜9cm

- 4.11〜12cm

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 25 問

- 災害時に最も優先して治療を行うのはどれか。

- 1.脱臼(dislocation)

- 2.気道熱傷(burn of the respiratory tract)

- 3.足関節捻挫(ankle sprains)

- 4.過換気症候群(hyperventilation syndrome)

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 26 問

- 刺激伝導系でないのはどれか。

- 1.腱索

- 2.洞房結節

- 3.房室結節

- 4.Purkinje〈プルキンエ〉線維

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 27 問

- アルドステロンで正しいのはどれか。

- 1.近位尿細管に作用する。

- 2.副腎髄質から分泌される。

- 3.ナトリウムの再吸収を促進する。

- 4.アンジオテンシンⅠによって分泌が促進される。

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 28 問

- 慢性閉塞性肺疾患(chronic obstructive pulmonary disease)について正しいのはどれか。

- 1.残気量は減少する。

- 2.%肺活量の低下が著明である。

- 3.肺コンプライアンスは上昇する。

- 4.可逆性の気流閉塞が特徴である。

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 29 問

- 腰椎椎間板ヘルニア(lumber disc herniation)で正しいのはどれか。

- 1.高齢の女性に多発する。

- 2.診断にはMRIが有用である。

- 3.好発部位は第1・2腰椎間である。

- 4.急性期では手術による治療を行う。

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 30 問

- 配偶者暴力相談支援センターの機能はどれか。

- 1.一時保護

- 2.就労の仲介

- 3.外傷の治療

- 4.生活資金の給付

- 解答を見る 解答:1

第 31 問 〜 第 45 問

-

- 第 31 問

※採点除外等の取扱いをした問題

【採点上の取扱い】採点対象から除外する。

【理由】設問に不適切があるため。選択肢に誤りがあり正解が得られないため。- 施行日が最も新しい法律はどれか。

- 1.高齢社会対策基本法

- 2.高齢者の医療の確保に関する法律

- 3.高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律

- 4.地域における医療及び介護の総合的な確保を促進するための関係法律の整備等に関する法律

-

- 第 32 問

- 保健師助産師看護師法に定められているのはどれか。

- 1.免許取得後の臨床研修が義務付けられている。

- 2.心身の障害は免許付与の相対的欠格事由である。

- 3.看護師籍の登録事項に変更があった場合は2か月以内に申請する。

- 4.都道府県知事は都道府県ナースセンターを指定することができる。

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 33 問

※採点除外等の取扱いをした問題

【採点上の取扱い】複数の選択肢を正解として採点する。

【理由】複数の正解があるため。- 患者の情報の取扱いについて正しいのはどれか。

- 1.看護師の守秘義務は医療法で規定されている。

- 2.統計的に処理された情報から患者個人を特定できる。

- 3.利用目的が明確であっても患者の情報の活用は制限される。

- 4.転院先の病院と患者の情報を共有する場合は患者の同意が必要である。

- 解答を見る 解答:3 or 4

-

- 第 34 問

- 車椅子による移送で適切なのはどれか。

- 1.エレベーターの中で方向転換する。

- 2.急な下り坂では前向きに車椅子を進める。

- 3.ティッピングレバーを踏み、段差を乗り越える。

- 4.移乗する前にフットレスト〈足のせ台〉を下げる。

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 35 問

- 病室環境に適した照度はどれか。

- 1.100〜200ルクス

- 2.300〜400ルクス

- 3.500〜600ルクス

- 4.700〜800ルクス

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 36 問

- 検査の目的と採尿方法の組合せで正しいのはどれか。

- 1.細菌の特定 ──── 中間尿

- 2.腎機能の評価 ──── 杯分尿

- 3.肝機能の評価 ──── 24時間尿

- 4.尿道の病変の推定 ──── 早朝尿

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 37 問

- 職業病や労働災害の防止、より健康的な労働環境の確保および労働者の健康の向上を目的としている法律はどれか。

- 1.労働組合法

- 2.労働基準法

- 3.労働安全衛生法

- 4.労働関係調整法

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 38 問

- 合併症のない全身状態が良好な患者に対して、全身麻酔のための気管挿管を行い用手換気をしたところ、左胸郭の挙上が不良であった。原因として考えられるのはどれか。

- 1.無気肺(atelectasis)

- 2.食道挿管

- 3.片肺挿管

- 4.換気量不足

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 39 問

- 脳出血(cerebral hemorrhage)の後遺症で左片麻痺と嚥下障害のある患者の家族に、食事介助の指導を行うときの説明で適切なのはどれか。

- 1.「食材にこんにゃくを入れると良いですよ」

- 2.「体を起こしたら、左の脇の下をクッションで支えましょう」

- 3.「口の左側に食べ物を入れるようにしましょう」

- 4.「飲み込むときに咳が出なければ誤嚥の心配はありません」

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 40 問

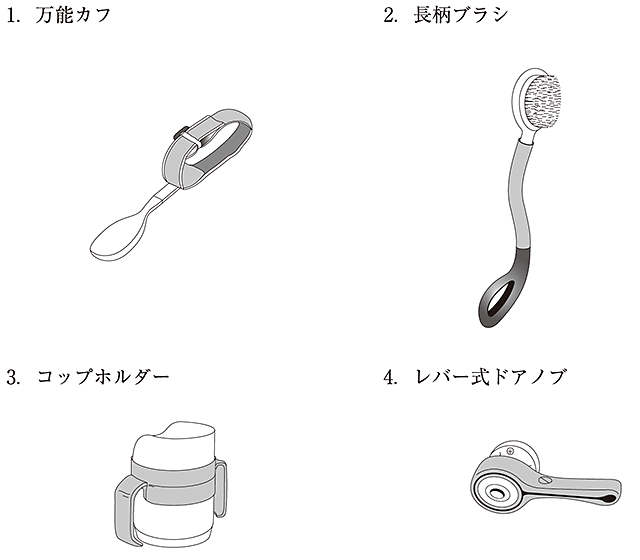

- 自助具を図に示す。

関節リウマチ(rheumatoid arthritis)によって肩関節に痛みがある患者の関節保護のための自助具として最も適切なのはどれか。

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 41 問

- Aさん(59歳、女性)は、半年前に下咽頭癌(hypopharyngeal cancer)で放射線治療を受けた。口腔内が乾燥し、水を飲まないと話すことも不自由なことがある。

Aさんに起こりやすいのはどれか。 - 1.う歯

- 2.顎骨壊死

- 3.嗅覚障害

- 4.甲状腺機能亢進症(hyperthyroidism)

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 42 問

- 1型糖尿病(type1 diabetes mellitus)と診断された人への説明で適切なのはどれか。

- 1.自己血糖測定の試験紙の費用は医療保険の対象外である。

- 2.食事が摂取できないときはインスリン注射を中止する。

- 3.低血糖症状には振戦などの自律神経症状がある。

- 4.運動は朝食前が効果的である。

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 43 問

- アレルギー性鼻炎(allergic rhinitis)について正しいのはどれか。

- 1.食後に症状が増悪する。

- 2.Ⅳ型アレルギーである。

- 3.スクラッチテストで原因を検索する。

- 4.アレルゲンの除去は症状の抑制に有効である。

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 44 問

- 他動運動による関節可動域〈ROM〉訓練を行うときの注意点で適切なのはどれか。

- 1.有酸素運動を取り入れる。

- 2.等尺性運動を取り入れる。

- 3.近位の関節を支持して行う。

- 4.痛みがある場合は速く動かす。

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 45 問

- Aさん(80歳、女性)は、要介護2となったため長男家族(長男50歳、長男の妻45歳、18歳と16歳の孫)と同居することとなった。在宅介護はこの家族にとって初めての経験である。

Aさんの家族が新たな生活に適応していくための対処方法で最も適切なのはどれか。 - 1.活用できる在宅サービスをできる限り多く利用する。

- 2.家族が持つニーズよりもAさんのニーズを優先する。

- 3.介護の負担が特定の家族に集中しないように家族で話し合う。

- 4.10代の子どもを持つ家族の発達課題への取り組みを一時保留にする。

- 解答を見る 解答:3

第 46 問 〜 第 60 問

-

- 第 46 問

- 平成24年(2012年)の就業構造基本調査における65歳以上75歳未満の高齢者の就業について正しいのはどれか。

- 1.女性では就業している者の割合は40%以上である。

- 2.就業していない者よりも就業している者の割合が多い。

- 3.就業していない者のうち40%以上が就業を希望している。

- 4.就業している者のうち非正規職員・従業員の割合は成人期より多い。

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 47 問

- 高齢者施設に入所中のAさん(78歳、女性)は、長期間寝たきり状態で、便秘傾向のため下剤を内服している。下腹部痛と便意を訴えるが3日以上排便がなく、浣腸を行うと短く硬い便塊の後に、多量の軟便が排泄されることが数回続いている。既往歴に、消化管の疾患や痔(hemorrhoid)はない。

Aさんの今後の排便に対する看護として最も適切なのはどれか。 - 1.直腸の便塊の有無を確認する。

- 2.止痢薬の処方を医師に依頼する。

- 3.1日の水分摂取量を800mL程度とする。

- 4.食物繊維の少ない食事への変更を提案する。

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 48 問

- 老年期のうつ病(depression)に特徴的な症状はどれか。

- 1.幻覚

- 2.感情鈍麻

- 3.心気症状

- 4.着衣失行

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 49 問

- 高齢者に術後の呼吸器合併症が発症しやすい理由で正しいのはどれか。

- 1.残気量の減少

- 2.肺活量の低下

- 3.嚥下反射の閾値の低下

- 4.気道の線毛運動の亢進

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 50 問

- 学童期の肥満について正しいのはどれか。

- 1.肥満傾向児は肥満度30%以上と定義される。

- 2.肥満傾向児は高学年より低学年が多い。

- 3.肥満傾向児は男子より女子が多い。

- 4.成人期の肥満に移行しやすい。

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 51 問

- 外性器異常が疑われた新生児の親への対応として適切なのはどれか。

- 1.出生直後に性別を伝える。

- 2.内性器には異常がないことを伝える。

- 3.出生直後に母児の早期接触を行わない。

- 4.出生届は性別保留で提出できることを説明する。

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 52 問

- 受胎のメカニズムで正しいのはどれか。

- 1.排卵は黄体形成ホルモン〈LH〉の分泌が減少して起こる。

- 2.卵子の受精能力は排卵後72時間持続する。

- 3.受精は卵管膨大部で起こることが多い。

- 4.受精後2日で受精卵は着床を完了する。

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 53 問

- 成熟期女性の受胎調節について適切なのはどれか。

- 1.経口避妊薬は女性が主導で使用できる。

- 2.コンドーム法の避妊効果は99%以上である。

- 3.基礎体温法は月経が不順な女性に有用である。

- 4.子宮内避妊器具〈IUD〉は経産婦より未産婦に挿入しやすい。

- 解答を見る 解答:1

-

- 第 54 問

※採点除外等の取扱いをした問題

【採点上の取扱い】採点対象から除外する。

【理由】設問が不適切で正解が得られないため。- 災害後の成人にみられる防衛機制はどれか。

- 1.不安で眠れなくなる。

- 2.激しい怒りを表現する。

- 3.言動が子どものように幼くなる。

- 4.自分だけが無事で申し訳ないと思う。

-

- 第 55 問

- Aさん(65歳、男性)は、胃癌(gastric cancer)を疑われ検査入院した。入院時、認知機能に問題はなかった。不眠を訴え、入院翌日からベンゾジアゼピン系の睡眠薬の内服が開始された。その日の夜、Aさんは突然ナースステーションに来て、意味不明な内容を叫んでいた。翌朝、Aさんは穏やかに話し意思疎通も取れたが「昨夜のことは覚えていない」と言う。

Aさんの昨夜の行動のアセスメントで最も適切なのはどれか。 - 1.観念奔逸

- 2.感情失禁

- 3.妄想気分

- 4.夜間せん妄

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 56 問

- 2人以上の精神保健指定医による診察結果の一致が要件となる入院形態はどれか。

- 1.応急入院

- 2.措置入院

- 3.医療保護入院

- 4.緊急措置入院

- 解答を見る 解答:2

-

- 第 57 問

- Aさん(65歳、男性)は、肺気腫(pulmonary emphysema)で在宅酸素療法を受けている。ある日、Aさんの妻(70歳)から「同居している孫がインフルエンザ(influenza)にかかりました。今朝から夫も体が熱く、ぐったりしています」と訪問看護ステーションに電話で連絡があったため緊急訪問した。

訪問看護師が確認する項目で優先度が高いのはどれか。 - 1.喀痰の性状

- 2.胸痛の有無

- 3.関節痛の有無

- 4.経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉

- 解答を見る 解答:4

-

- 第 58 問

- 地域包括ケアシステムについて正しいのはどれか。

- 1.都道府県を単位として構築することが想定されている。

- 2.75歳以上の人口が急増する地域に重点が置かれている。

- 3.本人・家族の在宅生活の選択と心構えが前提条件とされている。

- 4.地域特性にかかわらず同じサービスが受けられることを目指している。

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 59 問

- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉に基づいて、障害者が利用できるサービスはどれか。

- 1.育成医療

- 2.居宅療養管理指導

- 3.共同生活援助〈グループホーム〉

- 4.介護予防通所リハビリテーション

- 解答を見る 解答:3

-

- 第 60 問

- Aさん(55歳、女性)は、夫と2人で暮らしている。進行性の多発性硬化症(multiple sclerosis)で在宅療養をしている。脊髄系の症状が主で、両下肢の麻痺、膀胱直腸障害および尿閉がある。最近は座位の保持が難しく、疲れやすくなってきている。排尿はセルフカテーテルを使用してAさんが自己導尿を行い、排便は訪問看護師が浣腸を行っている。夫は仕事のため日中は不在である。

Aさんの身体状態に合わせた療養生活で適切なのはどれか。 - 1.入浴はシャワー浴とする。

- 2.介助型の車椅子を利用する。

- 3.ベッドの高さは最低の位置で固定する。

- 4.セルフカテーテルはトイレに保管する。

- 解答を見る 解答:1